No.4(2025年冬号)

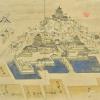

・鳥取の「御忍(おしのび)屋敷」に行ってみた の巻

・まち歩き支援デジタルマップ「鳥取こちずぶらり」の紹介

No.3(2025年秋号)

・資料をまもる ―鳥取県立博物館における総合的有害生物管理(IPM)の取り組み―

・「見学できる収蔵室」、はじめました。

No.2(2025年夏号)

・次世代に残したい米袋「情報をください!」で集まった資料について

・「活動ラボ」、はじめました。

No.1(2025年春号)

No.1(2025年春号)

・鳥取県の『宝蔵』としての新たなスタート

・学芸員のイチオシ!これ注目 展示活動室の所蔵品紹介

・企画展紹介「とことん!昆虫展」「大カプコン展(仮)」