医療局副局長・血管外科部長 西村 謙吾 (外科部長)

■専門分野

血管外科

■専門医・資格等

日本外科学会 認定医・専門医・指導医

日本心臓血管外科学会 専門医・修練指導医

日本脈管学会 専門医・指導医

日本循環器学会 専門医

腹部大動脈瘤ステントグラフト実施医・指導医

日本血管外科学会 認定血管内治療医

厚生労働省麻酔科標榜認定医

日本乳がん検診精度管理中央機構 検診マンモグラフィ読影認定医

下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術実施医・指導医

鳥取大学医学部付属病院連携診療教授

■所属学会等

日本外科学会、日本心臓血管外科学会、日本脈管学会、日本循環器学会、日本血管外科学会

血管外科副医長 笹見 強志

当科では(1)腹部動脈瘤、(2)四肢の動脈疾患(閉塞・狭窄・外傷など)、(3)下肢静脈瘤、(4)透析シャントの造設・修復などを中心に血管疾患の治療を精力的に行っています。また、COVID-19で有名になりました経皮的心肺補助装置(エクモ(ECMO)もしくはPCPS)を利用しての肺がん手術など必要に応じて手術援助を行っています。

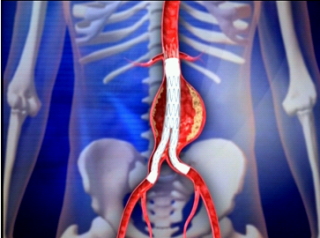

腹部大動脈瘤とは?

主に動脈硬化等の理由により、動脈が部分的に瘤状に膨れる病気を動脈瘤と呼びますが、中でも頻度として最も多いのが腹部大動脈瘤です。腹部大動脈の正常直径は約2cmですので、一般に4cm以上(2倍以上)で腹部大動脈瘤と診断されます。検診など偶然に見つかるケースが多く、一般的に破裂するまで症状がありません。動脈瘤が大きくなると破裂して約9割の方が失血死され、手術室にたどり着いたとしても50~70%の症例が死亡すると言われています。高血圧、60歳以上、男性、喫煙者(または喫煙歴)などの危険因子を持っている方の発症頻度は高くなります。

主に動脈硬化等の理由により、動脈が部分的に瘤状に膨れる病気を動脈瘤と呼びますが、中でも頻度として最も多いのが腹部大動脈瘤です。腹部大動脈の正常直径は約2cmですので、一般に4cm以上(2倍以上)で腹部大動脈瘤と診断されます。検診など偶然に見つかるケースが多く、一般的に破裂するまで症状がありません。動脈瘤が大きくなると破裂して約9割の方が失血死され、手術室にたどり着いたとしても50~70%の症例が死亡すると言われています。高血圧、60歳以上、男性、喫煙者(または喫煙歴)などの危険因子を持っている方の発症頻度は高くなります。

治療方法は?

従来動脈瘤が小さい時は血圧を下げる薬を内服する降圧療法、大きくなれば破裂する前に、お腹を切って動脈瘤を切除し人工血管で置き換える手術(人工血管置換術)を行っていました。この方法は耐久性に優れ、安全で確実な方法ですが、特に高齢の患者さんの身体への負担が大きくなり、高齢の患者さんの中には、長期間入院や、リハビリが必要になることもありました。そこで、できるだけ低侵襲で大動脈瘤を治療しようとして開発されたのがステントグラフト内挿術です。2007年1月より日本でも企業製造のステントグラフトが使用可能となり、本院も2008年7月に施設認定を受け2008年9月より本治療を開始しました。2015年10月の時点で123例の治療経験を有しています。

ステントグラフト内挿術とは

足の付け根を小さく切開し、足の付け根の動脈から、人工血管の代わりにステントグラフト(金属の網が埋め込まれたポリエステルの筒)を挿入して、腹部大動脈に留置し動脈瘤のある血管を内側から補強することで、血液が動脈瘤へ流れ込むのを防ぎます。ステントグラフトにはいろいろな太さ、長さのものがあり、個々の患者さんの血管の状態に合わせてベストの種類とサイズを選ぶことができます。現在日本では5社の企業製造ステントグラフトが使用可能です。

ステントグラフト内挿術の利点と欠点は

利点

全身麻酔でなくても、治療可能である。

開腹する必要がないため、術後の合併症が少ない。

侵襲が少ないため回復が早い。

入院期間が短い。

手術死亡率が低く安全性が高い。 |

欠点

動脈瘤の形態や血管の太さによって、ステントグラフト挿入や固定が不可能な場合がある。

人工血管の移動が起こる場合がある。

術後の定期検診(CT scan)が必要である。

追加治療が必要なことがある。 |

最後に

当科では、腹部大動脈瘤という危険度の高い疾患に対して、安全で再発ができるだけ少ない耐久性に優れた治療を提供していきます。手術を施行する際には、個々の症状や病態に合わせた治療計画(ステントグラフトもしくは開腹による人工血管置換術など)を綿密に立て、心臓血管外科医だけでなく、放射線科医、麻酔科医、看護師、放射線技師、臨床工学士らが一丸となって最高の医療を提供しています。

当科では、腹部大動脈瘤という危険度の高い疾患に対して、安全で再発ができるだけ少ない耐久性に優れた治療を提供していきます。手術を施行する際には、個々の症状や病態に合わせた治療計画(ステントグラフトもしくは開腹による人工血管置換術など)を綿密に立て、心臓血管外科医だけでなく、放射線科医、麻酔科医、看護師、放射線技師、臨床工学士らが一丸となって最高の医療を提供しています。

静脈瘤とは?

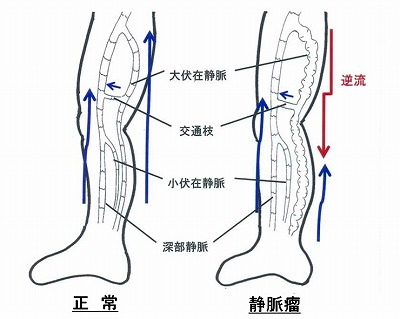

【図1】

下肢の静脈には深部静脈と表在静脈(小伏在静脈と大伏在静脈)、深部と表在の静脈をつなぐ交通枝があります。

下肢静脈には多くの逆流を防止する弁がありますが、特に静脈瘤の原因となりやすい表在静脈の弁の調子が悪くなると血液のうっ滞や逆流が起こり、次第に静脈は拡張・蛇行してこぶ状(静脈瘤)になります(図1)。

静脈瘤の症状は?

【図2】

軽度では、だるさ・痛み・むくみなどの症状が出てきます。また症状がなくても美容を気にされる方もおられます。さらに症状が強くなると、 色素沈着(皮膚が茶色になる)、皮膚硬結(皮膚が硬くなる)など皮膚に症状が現れます。さらに放置して症状が悪化すると皮膚潰瘍(皮膚がえぐれてしまう)を形成してきます(図2)。

静脈瘤の診断は?

足の診察を行った後、超音波(エコー)検査で静脈の異常を調べます。重症などの場合、造影剤を用いた静脈造影や、CT検査、MRI検査などの画像検査を追加することもあります。

静脈瘤の治療は?

【図3 レーザー治療(インテグラル)】

無症状であったり、症状が軽い時は長時間立ったり座ったりすることを控えたり、少し足を上げて休んだりしますが、それが難しい場合は弾性ストッキングをはいて過ごしていただくこともあります。

症状が中等度以上もしくは皮膚症状がある時は、血管内焼灼術(レーザー治療:図3)もしくは伏在静脈を抜去する手術(ストリッピング術)をお勧めします。レーザー治療は局所麻酔で行うことがほとんどで、手術直後から歩行が可能です。入院期間は2泊3日

(1泊2日も可能です)が一般的です。また静脈の怒張が著明な場合にはさらに小さな傷で静脈瘤を切除する手術も追加して行います。場合によっては内視鏡を用いて調子の悪くなった交通枝(不全交通枝)を切離する手術(内視鏡下筋膜下交通枝切離術)を追加したりします。逆流する静脈を縛ってしまう手術(高位結紮術)や薬剤で怒張する小さい静脈を固まらせる治療(硬化療法)も行うことがあります。

治療法の選択にあたっては、患者さんの症状や状態、さらにはご本人の希望も考慮して決めますが、組み合わせて行うこともあります。

閉塞性動脈硬化症とは?

足の動脈が狭くなったり詰まったりしたために、足の血流障害が起きて、様々な症状が現れます。

閉塞性動脈硬化症は全身性の動脈硬化が原因となっていますので、高齢者や喫煙者に多いため、冠動脈疾患、悪性腫瘍、脳血管疾患などの合併率が高いとされています。一般に閉塞性動脈硬化症の患者さんは同年齢の健康な方より平均余命が短く、また胸やお腹などの手術を受けた時の合併症の発生率や死亡率が高いとされます。最近では糖尿病や透析患者さんに閉塞性動脈硬化症を合併した症例が増加し、治療に難渋することが多くなってきています。

閉塞性動脈硬化症の症状は?

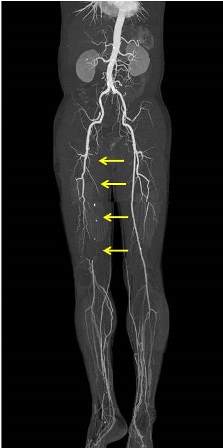

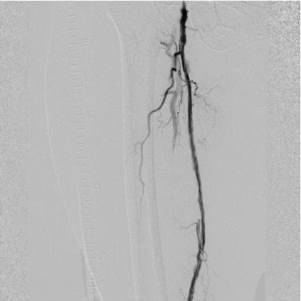

CT検査画像

初期では、しばらく歩いた時に、ふくらはぎや太ももに凝りや痛みを感じるものの、休息すると痛みが改善して再び歩けるようになる、という間歇性跛行(かんけつせいはこう)という症状です。病状が進行すると、痛みにより歩ける距離が短くなり、さらに進行すると歩いていなくても痛みを感じるようになります。さらに進行すると足先が腐って、壊死してしまうことがあります。

適切な治療を受けていれば、間欠性跛行の症状が改善しますので、足先が壊死したり、下肢切断になったりすることはありません。ただし、足の血管が急に詰まると、突然足が痛くて冷たくなり、歩けなくなるなど症状が急激に進行することがあります。

閉塞性動脈硬化症の診断は?

足の動脈の脈を確認し、手と足の血圧を測る検査で診断できます。病変が疑われるときは、造影剤を用いたCT検査などの画像検査を追加することがあります。

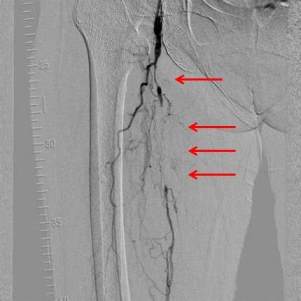

閉塞性動脈硬化症の治療は?

動脈硬化の原因となる、喫煙、高血圧、糖尿病、高脂血症などの治療を行います。症状が改善しない場合は、血管内の血液の流れを良くする薬を内服する薬物療法を行います。それでも症状の改善が見込めない時は、病変のある血管の部位や範囲を考慮して、血管内治療(血管拡張術)もしくは手術(バイパス手術)を行います。血管内治療の入院期間は2泊3日

(1泊2日も可能)です。体を動かしたり、歩いたりすること(運動療法)も非常に重要な治療の一つです。

治療法の選択にあたっては、患者さんの症状や状態などを考慮して決めますが、組み合わせて行うこともあります。

血管内治療前

血管内治療後