自分の地域観を見出し、暮らすまちで想いを実現するスキルの習得を目指す講座「研志塾」の第六回目。今回は「組織編」の二回目、講師は前回から引き続き、株式会社PubliCo代表の長浜洋二さんです。

イントロダクション

まずはチェックインとして「この夏の一番楽しかった出来ごとは?」からスタート。登山、祭り、昇段試験・・、受講生からは様々な経験が語られました。続いて前回の振り返り。ビジョン・ミッションとは何か?組織との関係は何か?良いビジョン・ミッションとは何か?ターゲットを特定する必要性や基準は何か?などについて要点を確認しました。

本編では、「提供価値」と「サービス設計」について学びました。「提供価値」では、ターゲット(誰に)を想定したうえで、そのターゲットに対して、組織がどんな価値(魅力)を提供できるか(何を)を考えるために役立つ枠組みなどを学びました。「サービス設計」では、提供価値の流れや体験価値を記述する、サービス体系図とカスタマージャーニーマップの作成を行いました。

提供価値を考える

まずは価値そのものについて。社会に提供する価値は、社会に対して新しい価値を提供して喜びを生み出す「価値提供型」と、社会に存在する課題を解決して困りごとをなくす「課題解決型」の二つに大別できます。いずれにおいても、価値提供においては、ターゲットの理解に基づく「ニーズ(欲求)の把握」と、競合との比較に基づく「独自性(アピールポイント)の提供」の明確化が欠かせません。これらの視点は、何が成果か?独りよがりなことをしていないか?他と同じようなことをしていないか?といった、事業への問いかけを提供してくれます。

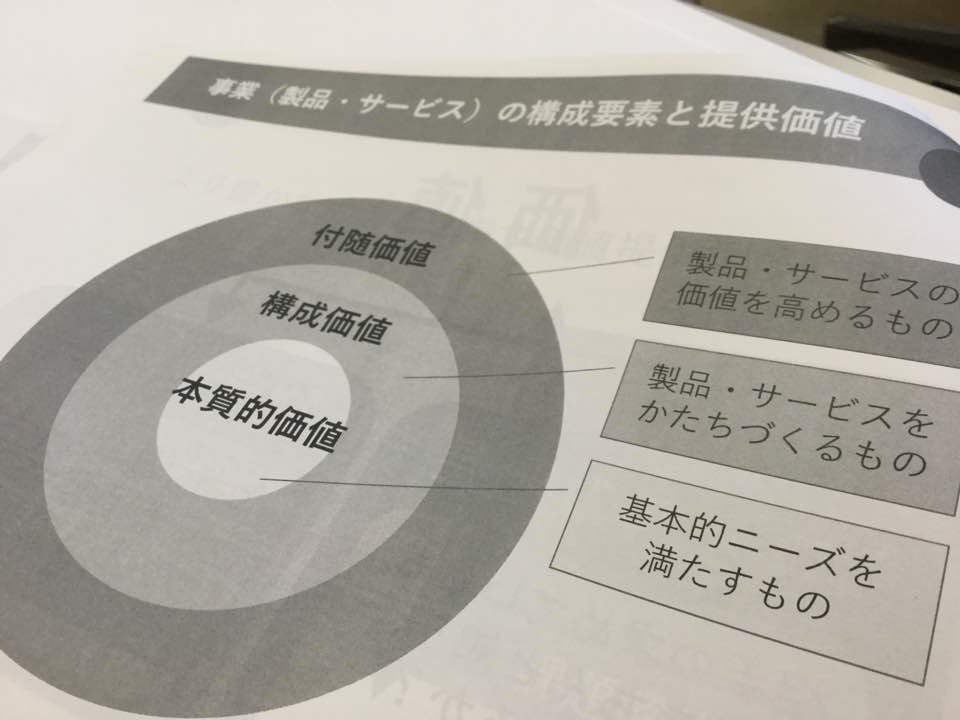

次に、事業と価値の関係について。事業の構成要素を価値の視点でみると、三つの価値(レベル)で説明することができます。基本的なニーズを満たす「本質的価値」、製品やサービスを形づくる「構成価値」、それらの価値を高める「付随価値」です。組織が提供する価値を、この三つのレベルに整理しながら考えることで、「親子が楽しめるサービスを提供しよう!」といった曖昧な思考による事業設計を見直すことができます。競合比較で一般的に行われる「ベンチマーク」は、この三つの価値をさらに細分化したものとも言えます。

最後に、価値の独自性について。独自性(アピールポイント)を考えるうえで重要なのは「ポジショニング(立ち位置)」を明確にすることです。このとき役立つのは、価値を特徴付ける視点(価値軸)で自他の提供価値を位置づけて、競合との位置関係を客観的に把握することです。これにより、現状の評価や、今後の事業方向性を考えることができます。

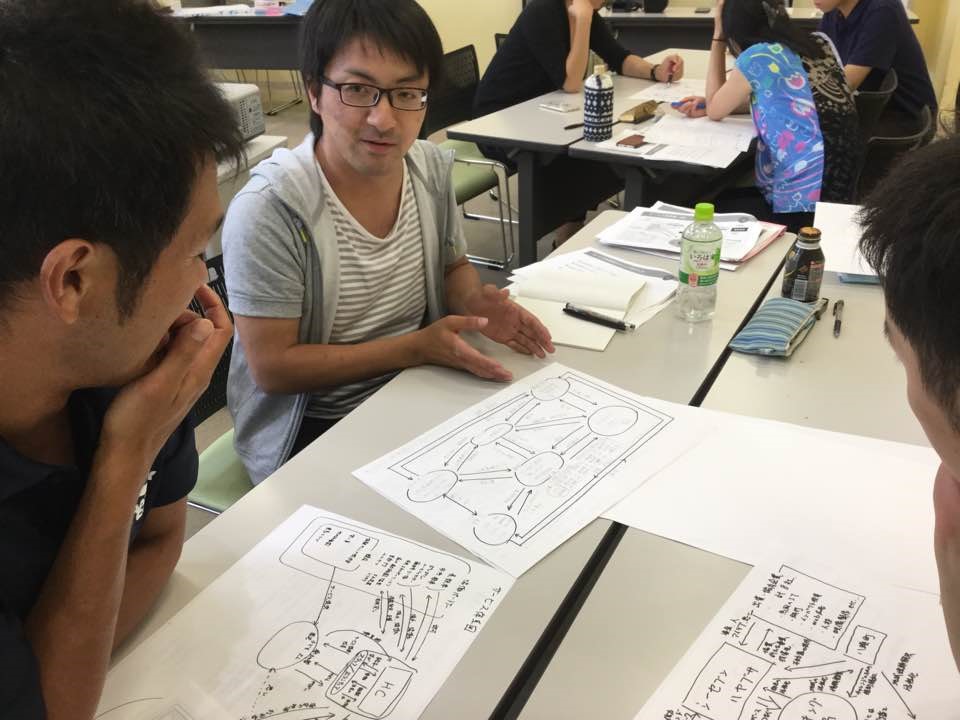

ここまでの学びを踏まえて、現在自分が関わる事業を整理するワークを行い、小グループに分かれて共有しました。

サービスを設計する

まず、ステークホルダー(利害関係者)間における提供価値の流れを記述する「サービス体系図」を作成するワークを行いました。作成にあたっては、価値提供の流れが一方通行になっていないか?見落としているステークホルダーがいないか?といった点に留意しながら進めました。これにより、事業の継続性に影響を及ぼす価値の循環性や、価値交換のバランスなどを可視化することができます。また、サービス体系図の作成は、事業の全体像を1ページに収めて伝える訓練にもなります。

次に、提供価値をターゲットが実際に体験する価値の視点から記述する、「カスタマージャーニーマップ」を作成するワークを行いました。このマップでは、ターゲットの振る舞い(行動フェーズ)に沿って、そこでの接点、行動、思考、感情などを記述していきます。ここで必要となるのは、前回学んだペルソナです。前回は、ターゲットをあたかも実在するかのような人物像として記述することを学びました。今回はもう一歩踏み込み、ペルソナがとる行動フェーズまで記述することで、ターゲットと価値提供の関係性をより具体的に把握し、行動フェーズごとの問題点や対策を考えられるようになります。

ワークでは、NPOにおける潜在的な寄付者をターゲットとしたマップや、AIDMA、AISASといった典型的な行動フェーズを参考に、自身が関わる事業のマップを作成し、小グループでの共有を行いました。

今回は、「組織が社会に提供する価値」を主軸として、様々な考え方の枠組みやワークを行いました。ハードワークな一日でしたが、改めて整理されたこと、あまり考えが及んでいなかったこと、うまく整理できず逆に混乱したことなど、多くの気付きが得られたのではないでしょうか。

次回の研志塾は、9月9日(土)@わだや小路。築140年以上の古民家を改修した複合施設で、資金調達や組織マネジメント、リーダーシップ手法について学びます!