1972年に造成された永江団地は県内でも最大の規模を誇ります。1985年には2.7%だった高齢化率は、2015年には32.57%、近い将来は40%を超えると予想されています。人口減少やライフスタイルの変化により、2000年に地元からスーパーがなくなりました。車を運転できない高齢者が気軽に歩いて行ける買い物先がなくなりました。

危機感を持った永江地区連合自治会が2013年「支え愛の店ながえ」を立ち上げます。そして活用の幅が広がり手狭になったため、2017年6月に団地中心部の小売店跡地に移転オープンさせました。

運営に取り組む松井克英さんにお話を聞きました。

「永江団地ができた当時は、米子では1番の住宅団地でした。その当時は子どもがたくさんいて、プレハブ校舎が建つほど小学校もいっぱいでした。」

30年前の永江団地は活気がある町だったそうです。しかし現在は、中心世代の高齢化が進み、子ども世代の流出が問題となっています。

「車持っている人は簡単よ。どこでもいけるし。でも動けない人はどうするの?そんな人のためにお店を立ち上げました。」と松井さん。

『車のない人が気軽に行けるお店をつくる』そんな思いからお店は始まりました。

『支え愛の店ながえ』は、野菜はもちろん、肉、魚、飲み物、調味料などある程度の日用品が揃っています。そしてその仕入れから配達まですべてボランティアでやっているというから驚きです。

松井さんは語ります。

「車がなくなったとき、冬場や雨が降った時、そんなときにどうすればいいの?年金が減る中で、介護が必要な状態になって、介護費用がたくさん掛かってきたら、どうしようもなくなる。どこにも行き場のない貧困世帯が増えている。現実はそうなんです。」

「そういうことは、自治会長なんかしていると、モロにわかるんです。『あのおばあちゃんは親父がなくなった。どうすんじゃろうか。』とか、そんな身近なことも分かります。」

「結局、(町は)高齢者ばかりになっている。高齢者は動けないんです。どこも行きようがない。歳をとってから、どこ行くの?どこか行くのもお金がいるよ。家の庭の手入れもできんようになる。本当はよいマンションに引っ越したい人もいるかもしれない。でもどこにも行き場所がない。どこいくの?ここに来てもらうしかない。」

困っている人に使ってほしい場所がここ『支え愛の店ながえ』だと言います。

「そんな人たちのために、この場所が生きてきます。碁が好きな人はここに碁を打ちに来るし、話がしたい人は話をしにくる。タダだから何時間おっても良い。もちろん買い物もできます。」

最初はそんな高齢者のために立ち上げたお店でしたが、うれしい誤算がありました。

「うれしい誤算だったのが、子どもがやってくること。学校が終わってから、子供がたくさん来て、わいわい遊んだり、宿題をやったりしています。高齢者たちが自分の孫のように子どもと話しをしています。夏休み中には、おじいさんたちが囲碁をしている姿を見て、小学生がそれを真似していました。今は将棋盤がないので、現在寄付を募っています。」

この話を伺ったちょうど2日~3日後、お店のFacebookに『将棋盤が来ました』という記事がアップされました。地域の方からの寄付があったそうです。高齢者と小学生の真剣勝負が見られるかもしれません。まさに地域みんなで作り上げていく拠点になっています。

17年6月にお店を移転させました。活動にひろがりができ、子どもがたくさん集まるようになり、手狭になってきたからです。

「子どもに食事会のようなものができたら、なにか食べさせてあげられる。そんなイメージもわいてきて移転しようと思いました。そして新しい場所は2倍以上広くて、家賃も安くなることが分かりました。」

「でもそれはいいよ。発想もいいし、なーんもいいんよ。いいけど、移転するお金がない。どうしようかと思っていたら、ようやく日本財団さんが手をあげてくれました。それでも費用が足りないから、ボランティアで工事を手伝って、雑用は年寄りがやりました。業者さんと、話をして、人間関係を作って、趣旨を理解してもらって、安くしてもらいました。」

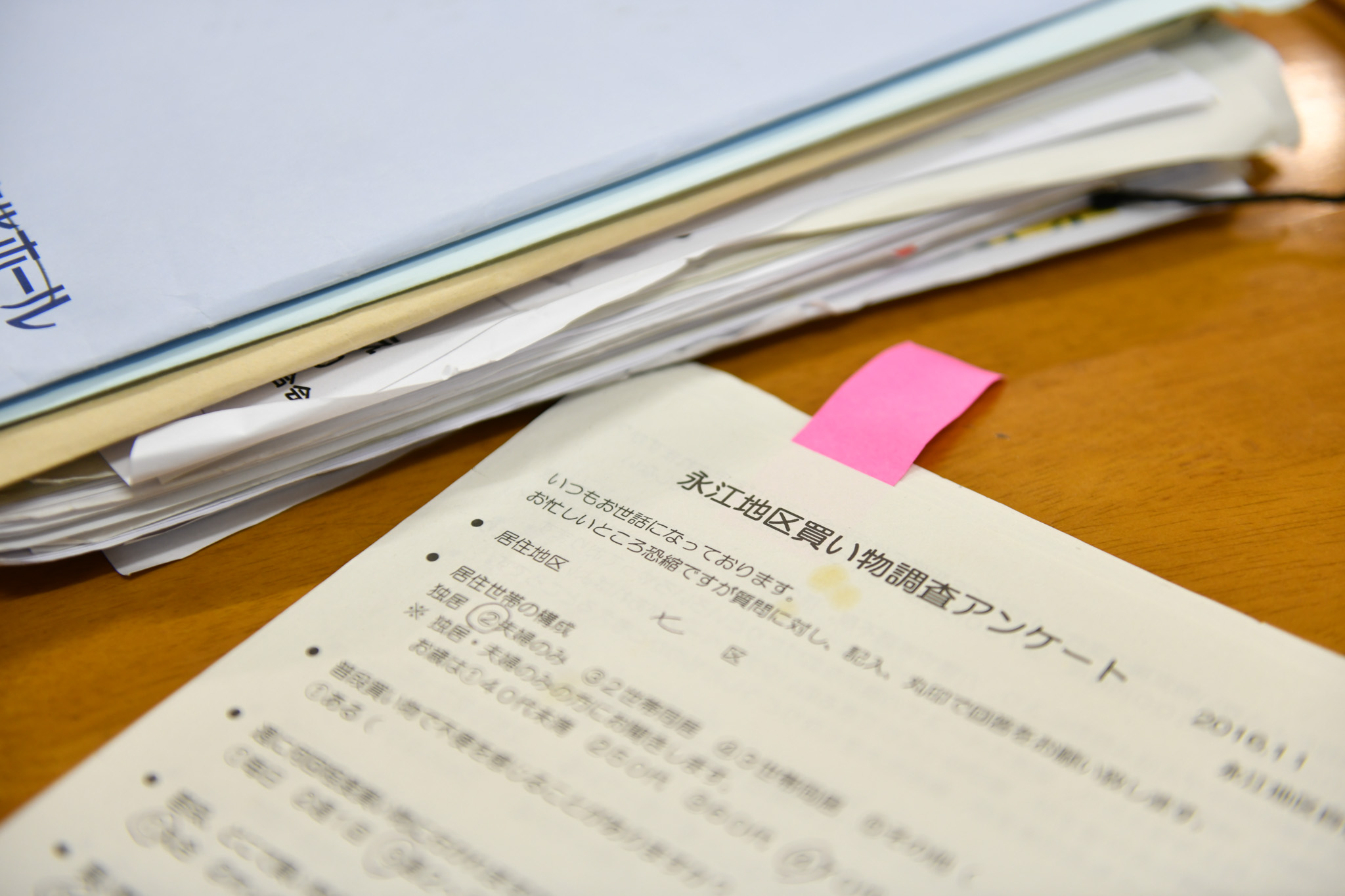

新しく移転したお店ですが、ただの思いつきで移転したわけではありません。永江地区約1000世帯に詳細なアンケートをとって、ニーズと需要を把握されています。

「永江地区の全世帯にアンケートをとりました。全世帯よ。約1000世帯。半分以上がかえってきました。意見を集計して、できることはやってみて。みなさんの声を拾って、だんだん実現してきました。勝手にやっているようにならないように気をつけています。」

アンケートを見せてもらうと、地域住民の赤裸々な声がぎっしりつまっていました。アンケート結果をもとに永江地区にあった運営を考えているとのこと。マーケット感覚をとりいれて、データに基づいているからこそ、地域にあった運営ができます。

施設はできても、そこに人がいなければ活動は続きません。

「ボランティアは意思がないとできません。できるだけ頼まないようにしていますが、人に頼まないといけない場面も出てきます。僕は名刺すらもってないし、仕事とは違うから難しいですね。」

人に何かを頼むことはだれしも難しいことです。ましてやそれがボランティアや手伝いになるとなおさらです。その秘訣をこう話してくれました。

「頼むっていうのは顔しかない。顔を覚えてもらって、頼みに行くしかない。普段から人との関係性を大切にしています。そうすると、人間『心』があるけん、困ったら助けてくれる人がいます。『ちょっと困ったわ』っていうと助けてくれる。」

巻き込み上手の松井さん。同じ地区に住んでいる人との関係性を作っておく。『素直に』困っていることを伝えてお願いをする。人を巻き込むことを重要視しているから、一緒になって、活動してくれる人が生まれます。

新しい場所には物販、カフェ、交流スペースがあります。来る人も増えたといいます。

「建物もきれいになって、入りやすくなったのか、今まで来たことのない新しい人が来てくれます。イベントがあるともっと来る人が増えます。以前は来た人の顔を全部覚えていたのですが、最近では覚えられんほど来てくれます。昨日も近所のスーパーまで片道40分かかるという人が、ちょっとした買い物に来てくれました。」

「まだまだ足りないですけど、それでもあるとないのとでは違うと思ってやっています。自分たちだけでなく、行政、包括支援センターなど、様々なところから地域を見守っていけたら。」

「おやじが健康で元気でいなければならない」と笑いながら話す松井さん。話をうかがっていると、自分の住む町をどうにかしようとする熱量の高さが伝わってきます。『顔をおぼえてもらう』『マーケット感覚を取り入れて、需要とニーズを把握する』住民が手作りで作るお店ですが様々な工夫があります。地域が高齢化社会を生き抜くヒントがたくさんありました。

移転オープンして、新しいスタートを切った「支え愛の店ながえ」。また遊びに行きたくなるそんな暖かい場所でした。これからますます地域コミュニティの拠点としての役割が増えそうです。