2019年春から、地域住民、まちづくり団体、地域包括支援センター、県民活動活性化センター、鳥取県で構成する「共助交通を通じた地域人材育成の普及協議会」が共助交通を通じた地域人材育成事業を実施しました。

運行時間や運行頻度など、これまでの行政や民間交通事業者の公共交通に対する支援や工夫だけでは十分に補うことができない移動ニーズに対し、住民が主体となって公共交通を補完する移動手段の確保を目指し、さらに、この取り組みを通じた住民同士の合意形成や共助の関係づくりへの議論の過程を、地域で活動する人材の育成と地域コミュニティの活性化に活かしていく事を目的に実施しました。

事業では、外部アドバイザーによる支援を得て、地域住民や住民活動の支援者を対象とした意識啓発や課題意識の共有、合意形成支援ノウハウなど共助交通構築に向けた人材育成研修を実施するとともに、県西部3地区(米子市永江、大山町逢坂、大山町大山)において共助交通の試験運行をスタートしました。

その他の地域でも随時寄せられる地域の移動課題の相談に対してヒアリングを行いつつ伴走支援を行い、最終的に共助交通を地域で立ち上げるための手引きとなるマニュアルや映像を作成致しました。

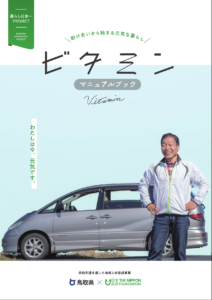

共助交通マニュアル「ビタミン」

モデル地区での伴走支援等を通じて得られた経験やノウハウを元に、地域で共助交通を立ち上げるための手引きとなるマニュアル及び取組を喚起するリーフレットを作成しました。単なる成功モデルの事例集ではなく、住民ニーズを下敷きにして出来ることから住民を巻き込む移動の仕組みを組み立てていく理論と手順を、実際の現場での試行錯誤の過程も含めてまとめています。

<共助交通マニュアルの構成>

・冒頭対談(取組実践者による取組内容と地域変化等の対談)

・第1章 はじめに(なぜ共助交通が必要なのか)

・第2章 基本の考え方を学ぶ

(地域づくり活動の構造、仕組みの作り方、組織の作り方等の理論)

・第3章 共助交通の仕組みを作る

(具体的な進め方、仕組みづくりの手順の実際、現場のコラム等)

・第4章 法令とシステム

(共助交通に関する法令、法令を守った運行と選択肢、保険、白タク行為等)