水質汚濁防止対策事業

1 事業の目的

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、県民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図る。

2 事業の内容

(1)事業場排水調査

水質汚濁防止法に基づき、特定事業場への立入検査を実施するとともに、その排出水を採取・測定し、排出基準の遵守を確認・指導。

(2)公共用水域等水質調査

水質汚濁防止法に基づき、県内の公共用水域における生活環境項目、健康項目等の水質検査を実施。

過去の実績

- 平成18年度実績

水質汚濁防止法に基づき、特定事業場の排出水の調査、施設の改善指導を行った。

立入検査改善指導状況(平成18年度)

水質汚濁防止法適用事業場

| 立入検査事業場延件数 |

排水調査事業場延件数 |

違反事業場延件数 |

改善指導延件数

|

改善命令件数

|

|

430

|

302

|

2

|

12

|

0

|

- 平成19年度実績

水質汚濁防止法に基づき、特定事業場の排出水の調査、施設の改善指導を行った。

立入検査改善指導状況(平成19年度)

水質汚濁防止法適用事業場

| 立入検査事業場延件数 |

排水調査事業場延件数 |

違反事業場延件数 |

改善指導延件数

|

改善命令件数

|

|

324

|

217

|

2

|

11

|

0

|

●担当: 生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197

参考URL

鳥取県水・大気環境課のwebサイトより

「水・大気環境課」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=4596

天神川流域下水道事業

1 事業の目的

下水道の整備を図り、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

2 背景、現状、及び課題

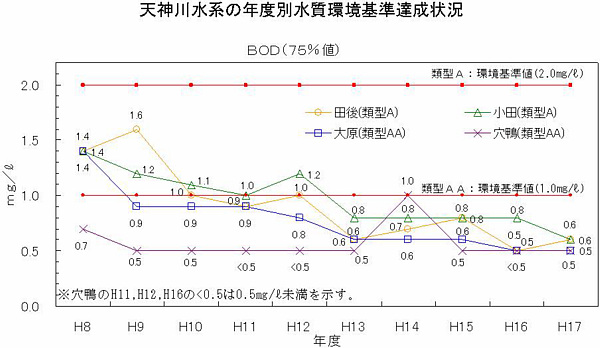

(1)昭和40年代前半に東郷池の水質汚濁が著しく進行したことから、将来の水産資源や観光資源などを考え、行政区域にとらわれないで効果的に整備できる「天神川流域下水道」として、昭和46年度から調査を開始したのに続き、昭和48年度から事業を行い、昭和59年1月20日供用を開始した。

(2)汚水の終末処理施設である天神浄化センターの全体計画処理能力は10万m3/日であり、現在3.2万m3/日の処理能力を有している。また、関連市町の整備する下水管渠を接続するための流域幹線管渠は、平成9年度に全て(延長28.6km)完了している。

(3)人口減少などといった社会情勢の変化に伴う施設規模の見直しが必要であり、また、多くの施設で老朽化に伴う改築更新時期にきていることから、全体をみとおした計画を策定することが必要となっている。

3 事業の内容

(1)流域下水道事業

○再評価検討

(2)機能高度化下水道事業

○水処理施設改築

○管理棟電源設備改築

○場内管渠改築

○心濃縮機改築診断調査

過去の実績

- 平成18年度実績

(1)流域下水道事業

○汚泥貯留槽(新設) 1基

※改築が必要となった消化行程を廃止し、コスト縮減が図れる汚泥貯留槽の建設を行った。

(2)機能高度化下水道事業

○沈砂池設備改築(改築) 1式

※設備の老朽化に伴う改築及び脱臭効果の向上を図るため、改築を行った。

○管理棟消防設備改築 1式

※自動火災報知設備の老朽化に伴い、設備の改築を行った。

○倉吉幹線人孔改築 1基

※硫化水素の影響による内部コンクリートの腐食が見られたため、更生工事を行い、安全性の確保を行った。

- 平成19年度実績

機能高度化下水道事業

○電源設備改築 1式

※老朽化した計装用電源設備の更新により、施設の健全性を

確保した。

○水処理設備改築 1式

※老朽化した機械・電気設備の更新により、安定した水処理能力

を確保した。

○場内管渠改築 1式

※硫化水素の影響による内部コンクリートの腐食が見られたた

め、更生工事を行い、安全性を確保した。

●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7402

参考URL

鳥取県水・大気環境課のwebサイトより

「下水道整備」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34535

合併処理浄化槽設置推進事業

1 事業の目的

公共用水域及び生活環境の保全を図るため、市町村や県民への普及啓発を行い、合併処理浄化槽の設置推進及び維持管理の徹底を図る。

2 背景、現状、及び課題

(1)県内の法定検査(11条検査)受検率が低迷している中、平成17年度の浄化槽法改正により、未受検者への罰則(30万円以下の過料)が規定され、都道府県知事の指導監督権限が強化された。

(2)平成18年度中に台帳整備(未受検者の確認)を実施。平成19年度から整備結果を基に、未受検者に対し受検実施の指導を含めた維持管理の徹底を促すと共に、新設者への法定事項の周知を図る。

3 事業の内容

(1)浄化槽維持管理指導

1.法定検査未受検者に対する指導及び監督

2.新設者への維持管理指導及び啓発

(2)浄化槽水質測定業務

1.浄化槽法第53条に基づく立入検査

過去の実績

- 平成18年度実績

1.法定検査受検率

(1)第7条検査・・・・・・・100%

(2)第11条検査・・・・・・38.0%

2.指導及び監督

・県内にモデル地区(湯梨浜町、江府町)を選定し、電話・現地指導などを

実施し、その効果を検証した。

(検証結果) 地域性によるい影響はあるが、受検率が90%に改善

する箇所も見られ、一定の効果が検証された

3.立入調査実績

・175件(浄化槽管理者172件、保守点検業者5件)

- 平成19年度実績

1.法定検査受検率

(1)第7条検査・・・・・・・99.8%

(2)第11条検査・・・・・・42.5%

2.第11条検査未受検者への指導

・指導通知10,418通の発出など、未受検者への指導を行った。

3.管理者への指導実績

・法定検査結果、苦情等に基づき、浄化槽管理者に対する151件の指導、123件の立入検査を行った。

●担当: 生活環境部 水・大気環境課 下水道係 電話0857-26-7402

参考URL

鳥取県水・大気環境課のwebサイトより

「浄化槽法の改正」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34540

農業集落排水事業

1 事業の目的

農業用水の水質保全と農村の生活環境改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。

2 背景、現状、及び課題

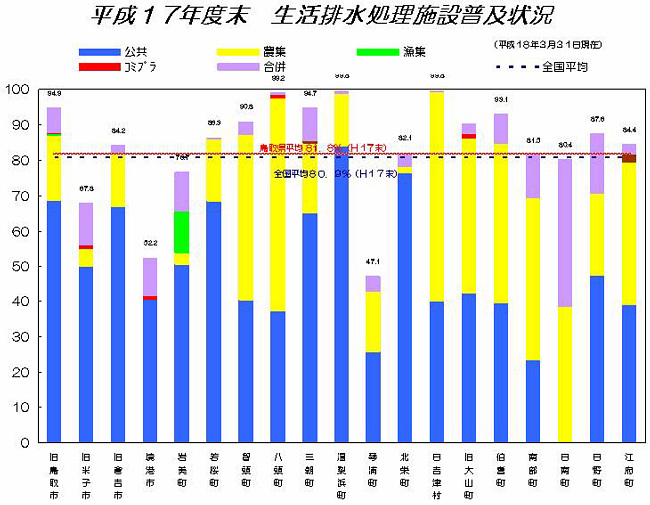

(1)農業集落排水施設は、農村総合整備事業や農業集落排水事業などにより、昭和57年度に湯梨浜町、日吉津村で着手し、平成18年度までに18市町村で実施されている。

(2)鳥取県の汚水処理施設普及状況は、平成17年度末で81.8となっており、全国平均の80.9%を上回っている。

(3)今後も、着実に普及率の向上を図って行く必要がある。

3 事業内容

(1)農業集落排水事業

○汚水処理施設の整備

○管路施設の整備 など

過去の実績

- 平成18年度実績

鳥取県の汚水処理施設普及状況は、平成18年度末で84.5%となっており、全国平均の82.4%を上回っている。

○汚水処理施設の整備 5箇所

○管路施設の整備 16km など

- 平成19年度実績

本県の汚水処理人口普及状況は、平成19年度末で86.7%となっており、全国平均の83.7%を上回っている。

○汚水処理施設の整備 4箇所

○管路施設の整備 10km など

●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7402

参考URL

鳥取県水・大気環境課のwebサイトより

「集落排水」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34537

水道水源等監視指導事業

1 事業の目的

将来にわたり水道水の安全性を確保する。

2 事業内容

(1)水道施設の適正管理のため監視指導を実施。

(2)水道水質検査機関を対象に精度管理を実施。

(3)「鳥取県水道水質管理計画」に基づき、「水質管理目標設定項目」について、県下11地点(水道水源)の測定結果をとりまとめる。

過去の実績

- 平成18年度実績

(1)県内195施設(全施設数227)に対し、延216回指導した。

(2)水質基準項目「一般細菌」「アルミニウム」について精度管理を実施した(参加5機関)。

(3)11地点について測定結果を取りまとめ公表した。

- 平成19年度実績

(1)県内182施設(全施設数225)に対し、指導を行った。

(2)水質基準項目「塩化物イオン」「揮発性有機化合物」について精度管理を実施した(参加6機関)。

●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7401

参考URL

鳥取県水・大気環境課のwebサイトより

「水道」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20226

河床掘削事業(都市河川再生)

1 事業の目的

都市部の河川環境の改善を目的とする。

2 事業内容

以下の河川の底泥浚渫等を実施

【平成19年度】加茂川(米子市)

過去の実績

- 平成18年度実績

【平成18年度】湖山川(鳥取市)等

- 平成19年度実績

【平成19年度】湖山川(鳥取市)等

●担当:県土整備部 河川課 水防係 電話0857-26-7386

参考URL

鳥取県河川課のページのwebサイトより

「鳥取県県土整備部河川課」

http://www.pref.tottori.jp/doboku/kasen/kasenka.htm

アラメ藻場造成事業

1 背景

平成11年度に鳥取県沿岸の藻場分布調査を実施した結果、藻場は減少傾向にあり、また同年に漁業者を対象にしたアンケート調査でも半数以上が減少したと回答している。

減少の原因解明は困難であるが、アラメ移植により藻場が回復することがわかっており、回復あるいは現状維持が可能である。

2 事業内容

減少傾向にある鳥取県沿岸の藻場の回復を図るため、平成16年に策定した「藻場造成アクションプログラム」に基づき、県内各地でアラメの移植を実施中(平成16~20年度)

【事業内容】(16~20年度)

(1)アラメ種苗生産(鳥取県栽培漁業協会に委託)

移植用アラメ苗(種苗)の生産

(2)アラメ藻場造成(鳥取県栽培漁業協会に委託)

沿岸5箇所でのアラメ移植

(3)藻場造成実践活動助成(漁業者、NPO等)

漁業者・NPO等が実施する藻場造成・調査活動等に対し補助金を交付

【19年度事業内容】

(1)~(3)(上記参照)

(4)藻場分布・経過調査(鳥取県栽培漁業センターと空港港湾課で実施)

県内3地点(東・中・西部)で簡易な藻場分布調査を実施し、全県的な分布調査の必要性を検討する

過去の実績

- 平成18年度実績

(1)アラメ種苗生産

移植用アラメ苗(種苗)を生産(アラメ株縄150m、アラメプレート150枚)

(2)アラメ藻場造成

沿岸4箇所でアラメ移植を実施(東海岸、浦富海岸、大谷海岸、福部海岸)

(3)藻場造成実践活動助成(漁業者、NPO等)

藻場造成・調査活動等を実施する2団体に補助金を交付

(鳥取県漁協浜村支所、鳥取県磯場環境ネットワーク)

(4)アラメ移植後の経過調査

アラメ移植後の経過調査を浦富海岸で実施

(5)藻場造成に関するアンケート調査の実施

採貝藻漁業者を対象に、藻場の現状、藻場造成の必要性についてアンケート調査を実施

- 平成19年度実績

(1)アラメ種苗生産

移植用アラメ苗(種苗)を生産(アラメ株縄150m、アラメプレート150枚)

(2)アラメ藻場造成

沿岸3箇所でアラメ移植を実施(浦富海岸、大谷海岸、福部海岸)

(3)藻場造成実践活動助成(漁業者、NPO等)

藻場造成・調査活動等を実施する2団体に補助金を交付

(鳥取県漁協浜村支所、鳥取県磯場環境ネットワーク)

(4)アラメ移植後の経過調査

アラメ移植後の経過調査を浦富海岸で実施

●担当:農林水産部 水産振興局 水産課 漁業振興担当 電話0857-26-7317

参考URL

鳥取県空港港湾課のwebサイトより

「豊かな漁場づくり ~藻場の造成~ 」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=29966

漁港水域環境保全対策事業

1 事業の目的

淀江漁港内の水質改善を行なうことにより衛生的な漁港環境の確保及び魚価の向上に寄与する。

2 事業内容

【全体計画】

(1)堆積した汚泥のしゅんせつ

(2)漁港背後からの排水が、淀江漁港内に流入することを防ぐための水路付替え

【平成19年度】

(1)水路の付替えを行なう。

過去の実績

- 平成18年度実績

水路の付け替え工事の詳細設計実施

- 平成19年度実績

水路の付け替え工事を実施

●担当:県土整備部 空港港湾課 漁港・漁場係 電話0857-26-7311

参考URL

鳥取県空港港湾課のwebサイトより

「空港港湾課」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28145

大気汚染防止対策事業

1 事業の目的

大気汚染を防止し、大気環境の浄化対策を進め、県民の健康保持及び生活環境の保全を図る。

2 背景、現状、及び課題

(1)県内の大気環境は、オキシダントを除いて環境基準を達成しており、おおむね清浄である。

(2)オキシダント対策を進めるため、揮発性有機化合物(VOC)等の排出抑制が求められている。

3 事業の内容

(1)ばい煙調査事業

大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設及び揮発性有機化合物(VOC)排出施設等への立入検査を実施するとともに、その排出ガスを採取・測定し、排出基準の適否を確認・指導。

(2)環境汚染物質調査事業

大気汚染防止法に基づき、一般環境大気測定局において、二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等について連続測定を実施。

○測定局:鳥取保健所、倉吉保健所、米子保健所

(3)自動車排出ガス汚染調査事業

大気汚染防止法に基づき、自動車排出ガス測定局において、一酸化炭素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質等について、連続測定を実施。

○測定局:栄町交差点(鳥取市)、米子市役所前(米子市)

(4)有害大気汚染物質モニタリング事業

大気汚染防止法に基づき、健康リスクがある程度高いとされる「優先取組物質」のうち19物質について環境中の濃度を調査。

○調査地点:鳥取保健所、栄町交差点(鳥取市)、米子保健所、米子市役所前(米子市)

○頻度:月1回(24時間連続採取)

過去の実績

- 平成18年度実績

(1)ばい煙調査事業

平成18年度末における大気汚染防止法に基づく届出施設は、ばい煙発生施設1,063施設、揮発性有機化合物排出施設4施設、一般粉じん発生施設216施設であった。

これらの届出施設について、廃棄物焼却炉を中心に延べ163施設に立入りするとともに、排出ガスの調査を行い排出基準に適合していることを確認した。

表 煙道中排ガス測定(行政検査)状況(平成18年度)

|

いおう酸化物

|

ばいじん

|

塩化水素

|

窒素酸化物

|

合計

|

|

測定件数

|

違反件数

|

測定件数

|

違反件数

|

測定件数

|

違反件数

|

測定件数

|

違反件数

|

測定件数

|

違反件数

|

| ボイラー |

0

|

0

|

1

|

0

|

0

|

0

|

1

|

0

|

1

|

0

|

| 溶解炉 |

1

|

0

|

1

|

0

|

0

|

0

|

1

|

0

|

1

|

0

|

| 廃棄物焼却炉 |

0

|

0

|

17

|

1

|

17

|

0

|

0

|

0

|

17

|

1

|

(2)環境汚染物質調査事業及び自動車排出ガス汚染調査事業

大気汚染防止法に基づき、二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等について連続測定を実施した。

その結果、二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素については環境基準を達成した。

浮遊粒子状物質については、長期的評価で環境基準を達成したものの、短期的評価では環境基準を達成しなかった。これは、4月の黄砂現象が原因として考えられる。

また、光化学オキシダントは注意報発令レベルには至らなかったものの、環境基準を達成しなかった。なお、光化学オキシダントについては、全国の一般局における環境基準達成率が0.3%(平成17年度)と、依然として低い水準にある。

【測定局】

ア 一般環境大気測定局:鳥取保健所(鳥取市)、倉吉保健所(倉吉市)、米子保健所(米子市)

イ 自動車排ガス測定局:栄町交差点(鳥取市)、米子市役所前(米子市)

(3)有害大気汚染物質モニタリング事業

大気汚染防止法の規定に基づき、優先取組物質(有害大気汚染物質のうち、健康リスクがある程度高く対策の優先度の高いもの)について、平成10年3月から順次モニタリングを行っており、平成18年度は優先取組物質19物質について調査した。

その結果、環境基準及び指針値が設定されている物質については、環境基準及び指針値を超える値は観測されなかった。

- 平成19年度実績

(1) ばい煙調査事業

平成19年度末における大気汚染防止法に基づく届出施設は、ばい煙発生施設1,079施設、揮発性有機化合物排出施設4施設、一般粉じん発生施設236施設であった。

これらの届出施設について、廃棄物焼却炉を中心に延べ300施設に立入りするとともに、排出ガスの調査を行い、排出基準に適合していることを確認した。

表 煙道中排ガス測定(行政検査)状況(平成19年度)

|

|

いおう酸化物

|

ばいじん

|

塩化水素

|

窒素酸化物

|

合計

|

|

測定

件数

|

違反

件数

|

測定

件数

|

違反

件数

|

測定

件数

|

違反

件数

|

測定

件数

|

違反

件数

|

測定

件数

|

違反

件数

|

|

ボイラー

|

2

|

0

|

2

|

0

|

0

|

0

|

2

|

0

|

2

|

0

|

|

廃棄物焼却炉

|

1

|

0

|

11

|

0

|

11

|

0

|

1

|

0

|

12

|

0

|

(2) 環境汚染物質調査事業及び自動車排出ガス汚染調査事業

大気汚染防止法に基づき、二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等について連続測定を実施した。

その結果、二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素については環境基準を達成した。

浮遊粒子状物質については、1局で環境基準を達成したものの、1局において長期的評価及び短期的評価で、3局において短期的評価で環境基準を達成しなかった。これは、4月の黄砂現象が原因として考えられる。

また、光化学オキシダントは注意報発令レベルには至らなかったものの、環境基準を達成しなかった。なお、光化学オキシダントについては、全国の一般局における環境基準達成率が0.1%(平成18年度)と、依然として低い水準にある。

【測定局】

・一般環境大気測定局:鳥取保健所(鳥取市)、倉吉保健所(倉吉市)、米子保健所(米子市)

・自動車排ガス測定局:栄町交差点(鳥取市)、米子市役所前(米子市)

(3) 有害大気汚染物質モニタリング事業

大気汚染防止法に基づき、優先取組物質(有害大気汚染物質のうち、健康リスクがある程度高く対策の優先度の高いもの)について、平成10年3月から順次モニタリングを行っており、平成19年度は優先取組物質19物質について調査した。

その結果、環境基準及び指針値が設定されている物質については、環境基準及び指針値を超える値は観測されなかった。

●担当:生活環境部 水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206

参考URL

鳥取県水・大気環境課のwebサイトより

「大気汚染防止」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20415

石綿飛散防止対策事業

1 事業の目的

石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事、建築物への立入検査及び指導等を行い、石綿による県民への健康被害を未然に防止する。

2 背景、現状、及び課題

(1)平成17年6月、(株)クボタが石綿による従業員の労働災害を公表し、その後、工場周辺の住民被害が明らかになる等、石綿による健康被害が大きな社会問題となった。

(2)国では、大気汚染防止法等関係法令の改正及び「石綿被害救済法」を制定等が行われた。

(3)鳥取県では、石綿含有材料を使用した建築物の管理及び解体等工事による県民への健康被害を防止するため、同年10月「鳥取県石綿による健康危害を防止するための緊急措置に関する条例」を制定した。

(4)石綿は、日本国内で約1,000万t使用され、その大部分は建築材料に使用されており、 耐用年数を迎えた建築物の解体等が、今後増加すると予想されている。

3 事業の内容

(1)建築物における石綿の適正管理

吹付け石綿が使用されている多数の者が利用する建築物への立入検査を行い、適正な管理を指導。

(2)建築物の適正な解体等

石綿の除去等を伴う建築物の解体等工事への立入検査を行い、作業基準の遵守等を指導する。また、工事現場周辺において、大気中の粉じん濃度測定を行い、飛散状況を確認。

(3)環境中濃度の調査

環境大気中における石綿粉じんの飛散状況の実態を把握するため、調査を行う。

過去の実績

- 平成18年度実績

(1)建築物及び解体等工事に対する指導

吹付け石綿が使用されている建築物及び解体等工事現場に立ち入りし、建築物における石綿の適正管理、解体等工事における石綿の飛散防止措置の徹底等を指導した。

(2)環境中濃度の調査

環境大気中における石綿粉じんの飛散状況の実態を把握するため、県内12地点で調査を実施したところ、全ての地点において平成18年に環境省が実施した全国調査の平均値以下であり、また、大気汚染防止法に定める石綿製品等製造工場の敷地境界における濃度基準を大幅に下回るものであった。

【調査地点】

・定点調査:鳥取市、倉吉市及び米子市内各2地点(住居系地域及び商業系地域) 計6地点

・実態調査:東部、中部及び西部各2地点(廃棄物処理施設周辺地域及び工業団地内) 計6地点

(平成18年度の調査結果:http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=65028)

- 平成19年度実績

(1)建築物及び解体等工事に対する指導

石綿が使用されている建築物及び解体等工事現場に立ち入りし、建築物における石綿の適正管理、解体等工事における石綿の飛散防止措置の徹底等を指導した。

(2)環境中濃度の調査

環境大気中における石綿粉じんの飛散状況の実態を把握するため、県内3地点で調査を実施したところ、全ての地点において平成19年に環境省が実施した全国調査の平均値以下であり、また、大気汚染防止法に定める石綿製品等製造工場の敷地境界における濃度基準を大幅に下回るものであった。

【調査地点】

鳥取市、倉吉市及び米子市内各1地点 計3地点

(平成19年度の調査結果:http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=87740)

●担当: 生活環境部水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206

参考URL

鳥取県水・大気環境課のwebサイトより

「アスベスト対策」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20424

オゾン、有害紫外線の複合影響についての研究<平成19年度新規>

1 背景、必要性

(1)県内の大気中のオゾン濃度は増加しており、注意報発令基準(120ppd)に近づいている。また、有害紫外線量の増加も見込まれている。

(2)世界保健機関(WHO)は平成18年7月、紫外線を過度に浴びたことが原因で、世界で年間約6万人が死亡しているとする報告書を発表している。

(3)現在は県内にはオゾン測定局3局、紫外線1局しかなく広域的観測体制が整備されていない。

(4)現在、オゾン濃度単独での植物への影響観察は、身近な環境を知る有効な手段となっているが、オゾン濃度と有害紫外線を複合的に与えた場合の影響は調査されていない。このため、現実をふまえた「複合影響」について調査する必要がある。

2 事業の内容

(1)人工気象室を利用して、オゾンの影響を受けやすいとされる身近な植物について、オゾン濃度と有害紫外線量を変えて曝露させ、複合影響を把握。

(2)結果を広く県民へ情報提供。

3 事業の効果

(1)オゾン濃度、有害紫外線量の広域的な分布状況の把握が可能となる。

(2)地球環境問題に対する意識向上とともに、環境学習・教育の一環として活用することが期待される。

過去の実績

- 平成19年度実績

・長期的に環境基準程度のオゾン暴露下で生育することで、可視被害及び葉緑素量の低下が認められた。

・短期的に高濃度のオゾン暴露での可視被害は確認できなかった。ただし、他の成長阻害もあり、オゾン以外の要因の影響で可視被害が生じなかったとも考えられた。

・なお、実験設備の制約等により有害紫外線による影響調査については中止した。

●担当:衛生環境研究所 大気・地球環境室 電話0858-35-5414

参考URL

鳥取県衛生環境研究所のwebサイトより

「衛生環境研究所」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565

騒音・振動・悪臭防止対策事業

1 事業の目的

県民の生活環境の保全、快適環境の確保を図るため、騒音規制法等に基づき、常時監視を実施するとともに、各規制地域・規制基準の見直し、環境基準の類型指定の検討を行う。

2 背景、現状、及び課題

依然として県民からの騒音、悪臭等に関する苦情が寄せられている。

3 事業の内容

(1)騒音防止対策

騒音規正法及び鳥取県公害防止条例の施行に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しの検討

(2)自動車騒音常時監視

(3)航空機騒音調査

○鳥取空港周辺調査(3地点:2回/年)

○美保飛行場周辺調査(3地点:4回/年、1地点:通年)

(4)振動防止対策

振動規制法の施行に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しの検討

(5)悪臭防止対策

悪臭防止法の施行に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しの検討及び悪臭排出の地域特性、悪臭苦情の実態等を踏まえながら、規制22物質の排出実態調査

過去の実績

- 平成18年度実績

騒音を防止し、良好な生活環境の維持に資するため、自動車騒音及び航空機騒音の調査を実施した。

悪臭防止法による規制地域を指定するための参考資料とするため、3事業所を対象に特定悪臭物質の測定(延べ21物質)を行った。

騒音規制、振動規制及び悪臭防止に関する県民等からの相談に対応するとともに、市町村等への指導を行った。

(参考)平成19年3月31日現在の地域指定状況

騒音規制地域:3市1町1村(倉吉市、米子市、境港市、八頭町及び日吉津村)

振動規制地域:3市1村(倉吉市、米子市、境港市及び日吉津村)

悪臭規制地域:3市10町1村(鳥取市、若桜町、日野町、日南町及び江府町以外の市町村)

- 平成19年度実績

騒音を防止し、良好な生活環境の維持に資するため、自動車騒音及び航空機騒音の調査を実施した。

悪臭防止法による規制地域を指定するための参考資料とするため、4事業所を対象に特定悪臭物質の測定(延べ17物質)を行った。

騒音規制、振動規制及び悪臭防止に関する県民等からの相談に対応するとともに、市町村等への助言を行った。

(参考)平成20年3月31日現在の地域指定状況

騒音規制地域:3市1町1村(倉吉市、米子市、境港市、八頭町及び日吉津村)

振動規制地域:3市1村(倉吉市、米子市、境港市及び日吉津村)

悪臭規制地域:3市10町1村(鳥取市、若桜町、日野町、日南町及び江府町以外の市町村)

●担当: 生活環境部水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206

参考URL

鳥取県水・大気環境課のwebサイトより

「騒音・振動・悪臭の防止」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20425

花粉飛散状況実態調査と花粉情報の提供

1 背景、必要性

(1)春先に飛散するスギ花粉以外の花粉症患者もかなり存在すると思われるため、スギ以外の植物も含め、1年を通した県内の状況を把握する必要がある。

(2)調査拠点予定の中・西部地域には花粉飛散状況を把握、公開しているところが 少ない。

2 事業の内容

花粉同定の技術を活かし、西部地域にも調査定点を設けて、中部及び西部の花粉飛散状況を把握し、県民へ情報提供。

3 事業の効果

(1)鳥取県の花粉飛散の状況を県のHPや携帯サイトを通じて県民に公表し、花粉症対策に役立てる。

(2)「”花粉症”といえばスギ花粉症で、時期は春先」というイメ -ジがあるが、スギ・ヒノキ以外でも花粉症を引き起こす花粉があることを注意・喚起・予防に 役立てる。

過去の実績

- 平成18年度実績

・年間の花粉観測数に占める木本類の花粉割合は約91%であった。

・最も多く観測された花粉は木本類であるスギ花粉であった。ついで木本類のマツ、ヒノキ花粉の順であった。

・草本類の花粉は少なく、最も多く観測された花粉はイネ花粉であった。

- 平成19年度実績

・昨年同様、最も多く観測された花粉はスギ花粉であった。また湯梨浜町での飛散開始日は環境省発表よりも早く、島根県、兵庫県などと同時期であった。

・花粉観測結果については、20年2月からHPを通じて提供を開始したところである。

●担当:衛生環境研究所 大気・地球環境室 電話0858-35-5414

参考URL

鳥取県衛生環境研究所のwebサイトより

「衛生環境研究所」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565

磁気分離法よる環境水等の浄化に関する研究

1 事業の現状・課題

ノロウイルスは、人の体内で増殖し、し尿を通じて体外へ排出される。しかし、現状の排水処理技術では、十分に除去されないままに環境中に排出され、河川水、海水等の汚染に繋がっていることが指摘されている。そしてカキ等二枚貝へ濃縮され、人の食中毒、感染症の原因となっている。

2 事業内容

本研究では、水中の汚濁物質を高速かつ大量に処理することができ、かつ、物理的処理のため、化学薬品の使用を削減できる磁気分離法の特徴を生かし、現在の水処理技術で除去が困難な病原性細菌、ウイルス等の除去技術又は検査技術への応用を図る。

【平成19年度の調査研究】

(1)排水等の浄化技術への応用

·実排水を用いた細菌・ウイルス除去試験

·吸着材の再生方法の開発

(2)細菌・ウイルス検査の前処理への応用

·ウイルス再誘出条件の開発

·PCR試験法の適用性の評価

過去の実績

- 平成18年度実績

高勾配磁気分離法による磁気分離装置を開発・試作し、藻類の除去試験を行った。

その結果、最も除去率が高いのは、Microcystis aeruginosaであり、除去率99%以上を達成し、次が Anabaena flos-aquaeで除去率が80%であった。

また、Aphanizomenon flos-aquqeが増殖した観光施設内での実湖水を用いた除去試験では、58%の除去率が得られた。

磁気分離法は、特に藻類の異常増殖により水利用に弊害が出る限定的な範囲内での水質浄化に有効であると考えられた。

- 平成19年度実績

(1) 磁気分離装置のマグネタイト除去性能は、流速100mℓ/min(メッシュ単位面積当たりの流速で40mℓ/min/m2)で99%以上の除去率が得られた。

(2) 藻類の除去試験を行った結果、Microcystis aeruginosaに対し、除去率99%以上、Anabaena flos-aquaeで除去率が80%を達成した。Aphanizomenon flos-aquqeが増殖した実湖水に対しても、58%の除去率が得られた。

(3) ウイルスの除去については、吸着材として水酸化アパタイトを検討した結果、水中のノロウイルスに対して、99%以上の高い除去率が得られた。

●担当:生活環境部 衛生環境研究所 環境化学室 電話 0858-35-5416

参考URL

建材等の状態の違いによる室内環境中の石綿濃度調査

1 背景、必要性

(1)平成17年、全国規模で深刻な石綿被害が顕在化した。

(2)県民への健康被害防止、不安解消には石綿含有建材の早期除去等の対応が必要である。

(3)早期除去等の行政指導に、石綿含有建材を使用した室内の石綿濃度等科学的データの活用が有効である。

2 事業の内容

石綿を含有する建材の建築年度や劣化状況、室内環境等により室内に浮遊する石綿濃度の違いを把握。

3 事業の効果

調査データの活用により、石綿除去に向けた行政指導のスピードアップが期待できる。

過去の実績

- 平成18年度実績

(1)石綿含有吹付け材を使用している室内を21箇所(27検体)測定した。

石綿濃度は0.30本/L未満~0.79本/Lの範囲内であり、平均は0.30本/L未満であった。石綿の目立った飛散は特に認められなかった。

(2)石綿含有吹付け材の劣化状況、建築年度、石綿含有率の違いによる室内中の石綿濃度については、 特にはっきりとした濃度差は認められなかった。

- 平成19年度実績

平成18,19年度の2年度のまとめ

・吹付けアスベストを使用している室内において、アスベストの飛散が特に認められなかった。

・物理的作用を加えるとロックウールが飛散したことから、吹付けアスベストの場合でも飛散すると予想される。

・静かな状態でアスベストの飛散が特に認められなかったことから、県民の不安解消になる。だがアスベストが危険なものには変わりなく、物理的作用が加わった場合、状態の違いによる調査から飛散する恐れがあるので、吹付けアスベストが使用されている室内が決して安全ということにはならない。

・アスベストとロックウールの飛散状況の違いについての考察:代表的な吹付けアスベストにアスベスト含有吹付けロックウールがある。物理的作用を加えた場合、ロックウールの中に混じってアスベストも飛散すると推測される。本研究では、吹付けアスベストも、吹付けロックウールも、吹付け具合の安定性は変わらないという仮定のもとで実験を行った。

●担当:衛生環境研究所 大気・地球環境室 電話0858-35-5414

参考URL

旧岩美鉱山・旧太宝鉱山鉱害防止事業

1 事業の目的

旧岩美鉱山、旧太宝鉱山の抗廃水処理等を実施し、鉱害を防止する。

2 事業内容

(1)旧岩美鉱山の抗廃水(銅、鉄等を含む酸性水)の中和処理及び処理施設の維持管理に必要な事業を行う。

(2)旧太宝鉱山の抗廃水処理を行う機関に対し補助を行う。

過去の実績

- 平成18年度実績

(1)継続して抗廃水処理を実施した(事業の委託先:岩美町、岩美町鉱害防止協会)。

(2)抗廃水処理機関に対し補助を実施した。

- 平成19年度実績

(1) 旧岩美鉱山の坑排水処理を継続して実施した(事業の委託先:岩美町、岩美町鉱害防止協会)。

(2) 旧太宝鉱山の坑排水処理機関に対し補助を行った。

●担当:生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197

参考URL

水・大気環境課のwebサイトより

「水・大気環境課」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=4596

土壌汚染防止対策事業

1 事業の目的

土壌汚染対策の実施を図ることにより、県民の健康を保護する。

2 事業内容

(1)土壌汚染状況調査の報告の受理

(2)土壌汚染状況調査の命令

(3)土壌汚染に係る指定区域の指定

(4)土壌汚染による健康被害の防止措置の命令

(5)地下水モニタリングの実施

過去の実績

- 平成18年度実績

平成14年度に確認された智頭町智頭地内のトリクロロエチレン地下水汚染について、引き続きモニタリングを実施した。

- 平成19年度実績

平成14年度に確認された智頭町智頭地内のトリクロロエチレン地下水汚染について、引き続きモニタリングを実施した。

●担当:生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197

参考URL

水・大気環境課のwebサイトより

「水・大気環境課」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=4596

天神川水系における水生生物実態調査<平成18年度終了>

1 事業の概要

水生生物の生息環境と生息状況の関係を把握するため、天神川水系における異なる環境の上流域2河川(小鹿川と加茂川)において、降雨時自然現象による影響等の実態調査を行い、調査結果をもとに水生生物の 生息環境と生息状況の関係性を明らかにし、水生生物の消長要因の検討を行った。

過去の実績

- 平成18年度実績

(1) 2河川の流域状況

河川の全長、流域面積、流域人口はほぼ同程度、林地の面積はわずかに小鹿川流域が多く、耕地面積は加茂川流域の方が約1.5倍と多かった。護岸率については小鹿川が20%、加茂川は30~40%と加茂川の方が人為的改変が進んだ河川であることを示している。

(2) 2河川の水質状況

平常時、2河川の定点での水生生物の調査結果からASPT値(平均スコア)は、小鹿川が7.5、加茂川が8.1と両河川とも汚濁の程度が少なく自然の状態に近いと評価された。水生生物の採取総個体数、TS(総スコア)値、科数はほぼ同程度で、明らかな差はみられなかった。水質の調査結果もBOD値:0.5 mg/l以下で推移し、2河川の水質は清澄だった。

(3)水生生物の平常時~豪雨後の生息状況

(1)豪雨2週間後まで水生生物の採取総個体数、TS(総スコア)値、科数が減り、特に加茂川(かなり人の手が加わっている河川)で顕著だった。

(2)豪雨3週間後には回復傾向が見られ、小鹿川(比較的自然の状態が残された河川)で顕著だった。

(3)平常時、2河川とも優占種はマダラカゲロウ科、続いて小鹿川ではヒゲナガカワトビケラ科であった。加茂川では次にヒラタカゲロウ科、シマトビケラ科が多数を占めた。豪雨3週間後には、優占種は平常時と同じく2河川ともマダラカゲロウ科、続いてヒラタカゲロウ科であった。小鹿川で平常時2位であったヒゲナガカワトビケラ科は、ほとんど回復しなかった。

●担当:衛生環境研究所 大気・地球環境室 電話0858-35-5414

参考URL

鳥取県衛生環境研究所のwebサイトより

「衛生環境研究所」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565

休廃止鉱山抗廃水等に含まれる未利用資源の利活用に関する研究<平成18年度終了>

1 事業の内容

金属鉱山では、閉山した後も坑内水や廃石、澱物捨場から重金属類を含む廃水が継続して発生する。鳥取県内の休廃止鉱山である旧岩美鉱山では、県が事業坑廃水処理事業を実施している。しかし、坑廃水処理に伴い永続的に発生する汚泥の処分場の確保が問題となっている。

本研究では、旧岩美鉱山坑廃水過程において、有用金属を分離回収し、同時に汚泥を削減することを目的として、(1)新規の坑廃水処理による坑廃水からの金属の分離回収と(2)既存の坑廃水処理から発生する汚泥からの金属分離回収について検討を行った。また、資源の持ちこみ先を考え、(1)Cu等の非鉄金属類、(2)Fe、(3)Al、Siの3系統に分別回収することを目的として検討した。

過去の実績

- 平成18年度実績

回収資源売却益、薬剤費、最終処分費からの費用比較では、従来の坑廃水処理(中和処理)と汚泥の最終処分という処理方法に対して、金属資源を回収することにより費用面で有利になる結果が得られた。ただし、厳密な費用比較を行うには、人件費やより詳細な処理施設の建設コスト、維持管理コストの検討が必要であるが、有害な重金属類をリサイクルすることにより環境負荷を削減できる再資源化は、今後の休廃止鉱山の維持管理技術として重要となると考えられる。

●担当:衛生環境研究所 大気・地球環境室 電話0858-35-5414

参考URL

鳥取県衛生環境研究所のwebサイトより

「衛生環境研究所」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565

海岸環境整備事業

ノーマイカー運動の推進

環境にやさしい公共交通機関利用推進企業認定制度