令和4年6月17日(金)に鳥取市立米里小学校(鳥取市古郡家)で歴史の授業を行いました。授業の主題は「考古学博士になって古代の道具を調べよう!」でした。

遺跡からの本物の出土品を観察して、出土品の用途や使っていた時代などを予想する授業です。

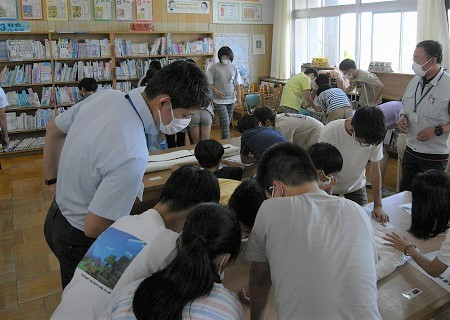

皆が出土品をじっくりと目で観察、手に持ってその感触を確認しながら、ワークシートに観察結果に基づいた予想やその理由を記入していきました。

土器の縄目模様や焦げ跡に気づいたり、木製の鍬の形から使用方法を予想する子どもたちがいました。また、槍と弓矢との飛距離の違いを予想し、槍より弓矢の方が道具として発達していること、槍よりも発達した弓矢の方が新しい道具ではないかと主張する発表もありました。

出土品の特徴をじっくりと観察した事実から仮説を立てていく、考古学博士の第一歩を歩み始めた子どもたちが、米里小学校に誕生したようです。

年表についての復習

出土品をじっくりと観察

令和4年6月1日(水)に鳥取市立岩倉小学校で歴史授業が始まり、当センターが歴史スタート授業を行いました。

第1回目の歴史授業は、教科書では「歴史資料館に行こう」の学習です。児童が資料館で各種資料を観察し、歴史に関わる体験をすることでこれから始まる歴史授業への関心を高める内容です。しかし、歴史授業導入のタイミングで実際に資料館に行くことができる環境、条件がそろっている学校はそうありません。この問題を解決すべく、当センターが多数の県内出土品を学校に持参し、ミニ資料館を開設するという授業を行っています。

今回の岩倉小学校もこの授業です。児童達は目の前にある本物の出土品に授業開始前から興味津々の様子です。実は、当センター職員達も今年初めての授業で緊張気味な様子でしたが、児童達の楽しみにしている顔を見て、職員達の闘志に火が付いたようでした。

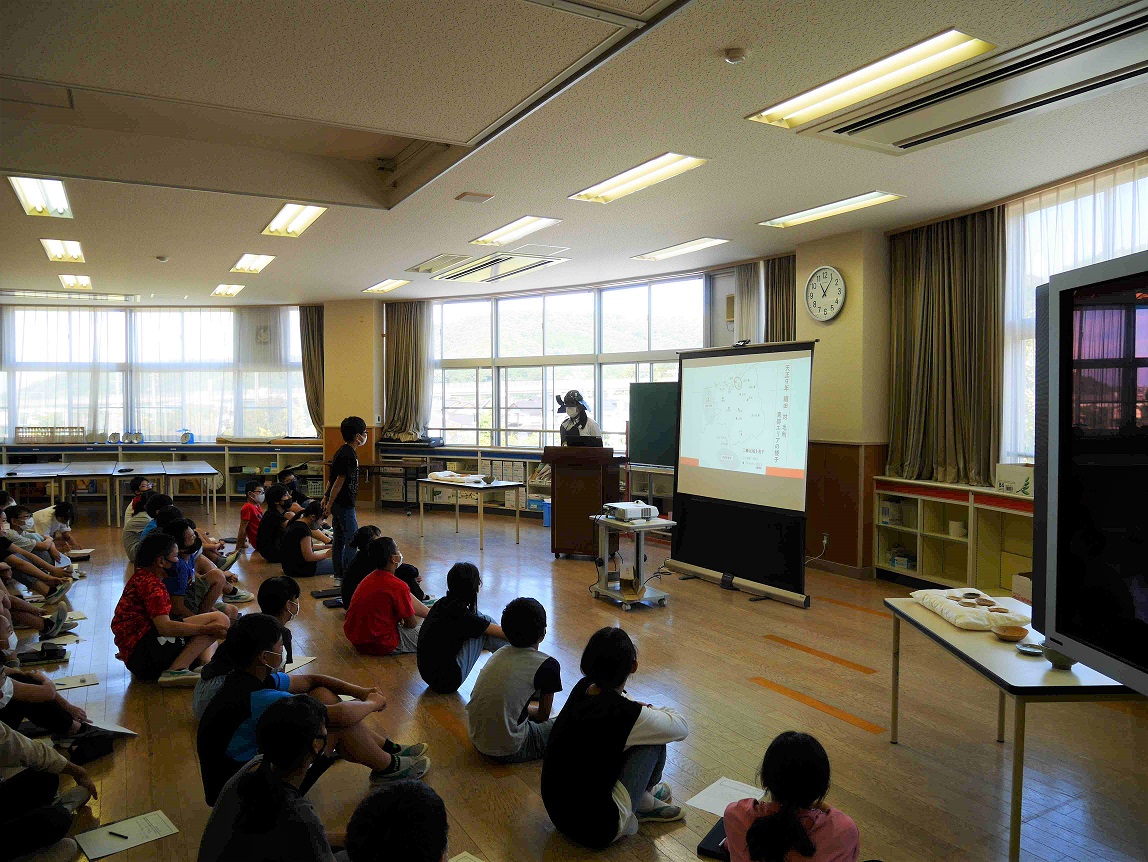

歴史授業の第1時間目なので、児童達は当然各時代の名称も知りません。最初に年表の見方と各時代の名称、そして、海水面の上昇や下降によって時代で変わる海岸線(地形)の話を聞き、縄文時代のはじめは岩倉小学校の近くに海岸があったことを知ると、児童からは「え~」と驚きの声が聞こえました。また、その後に当センターが作った「古代山陰道360°XR動画」を児童それぞれがタブレットで見ると「グルグル見える」、「すごい、面白い」の歓声が挙がりました。

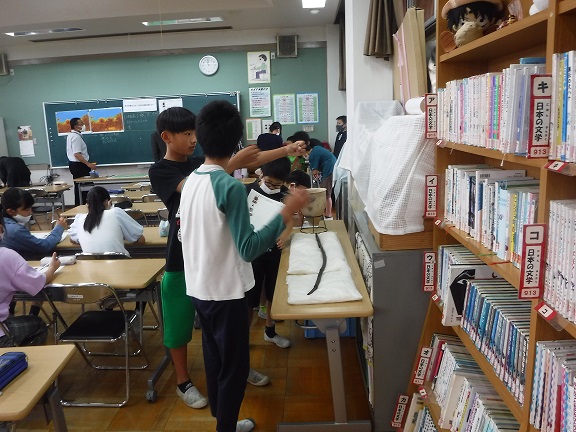

次に、授業のメインイベント、本物の出土品10点を観察して何の道具、いつの時代のものかを予想する時間がはじまると、児童達は「土器に黒いところがある」、「包丁みたい」、「材質は木かな?」、「表面がツルツルしている」などすごい集中力で出土品を観察していました。

歴史授業の第1時間目、新科目への児童の期待の高さ、そして、それをより高める本物の出土品や資料の魅力を再認識した1時間でした。

古代山陰道360°XR動画をタブレット見て、、、すごい!!

間近に見る本物の出土品に児童達の意欲はマックスに

自分の予想をどんどん発表だ!!

令和3年9月21日(火)に鳥取市立中ノ郷小学校で総合的な学習の時間の授業をしました。児童達が探求を進めているテーマは「吉川経家・鳥取城」。この児童達のさらなる探求に応えるため、当センターで中世城館研究を進めている大川文化財主事がお城博士として授業に臨みました。

授業が始まると、早速児童から、「鳥取城はいつ、何のために造られたのか?」との質問があり、それにお城博士が武田高信に関わる話を交えながら説明すると、児童達は、「さすがお城博士!」と言わんばかりに大きくうなずいていました。

その後は、お城博士からの「吉川経家・鳥取城 6題クイズ」にみんなでチャレンジ。6題の難問を児童達は、時には個人で、時にはグループで相談しながら解答していきました。

クイズの解説の中で、鳥取城を攻めた織田軍が3万騎以上だったこと、吉川経家の籠城作戦ではあと1ヶ月戦えれば織田軍が撤退していたかもしれないことなどの話が出てくると、児童達からは、「思っていたことと違う。」などの声がありました。

最後に城攻め体験を終えると、児童達からは、「城を守る方が圧倒的に有利だ。」、「しっかり城を守れば織田軍も鳥取城を落とせなかったかもしれない。」、「大軍を相手に作戦を考え、戦った吉川経家はすごい人だ。」、「鳥取城や吉川経家のことをもっと調べたくなった。」などの感想がありました。

今回の授業を通して、より一層児童達の探求心を高めることができたようでした。

お城博士のクイズに答える児童

白熱の城攻め体験!!

令和3年8月19日に、鳥取市立東郷小学校の先生方に、校区内に存在する本高14号墳現地を案内しました。歴史の授業で子どもたちにも紹介した山陰最古級の前方後円墳である同古墳を、職員研修の一環として見学されたいとのことで、国土交通省にも協力いただき、当センター職員が御案内しました。当日は朝から雨で時間を遅らせての見学でしたが、昼前には雨も上がり、足下が悪い中でしたが8名の先生方に古墳まで上がっていただきました。

実際に前方部を通って後円部の頂上まで上がっていただき、眼下に鳥取平野や千代川、広く周辺の山々を見渡せる眺望のいい場所に古墳が築造されていること、草が伸びて形がややわかりにくいのですが細長い前方部を持つこと、中心埋葬施設は未調査ですが墳丘内や周辺に多くの埋葬施設があり、それらから山陰地方最古の前方後円墳と考えられること、周辺の丘陵上にも多数の古墳があり、特に大型の前方後円墳が多数あること、などを説明しました。

先生方は学校の近くにある大きな古墳の存在と、そこからの眺めに感心されていました。また、「未調査の中心埋葬施設にはどのような人が埋葬されていたのか」「頭はどちらを向いて埋葬されていたのか」「当時の交通路はどこにあったのか」などの質問をいただきました。

校区内にあってもなかなか実際に見学できない古墳を先生方に御覧いただき、大きさやそこからの眺めを実感していただくことで、授業などで地域の歴史を扱う際に、よりリアルに感じてもらえるのではないかと思います。

今後もこうした学校との連携の取組を進めていければ、地域において文化財の活用がより進むのではないかと考えています。

本高14号墳上で職員(右端)が説明している様子

(バックに鳥取平野がよく見えます)

令和3年7月12日に開催された県立倉吉東高等学校の「サマーフェスティバル」で、低融点合金を使った「和同開珎(わどうかいちん」の鋳造体験の学習が行われました。

学習には、当センターの鋳造体験道具を御利用いだきました。

学習の様子は、

県立倉吉東高のトップページから、「定時制」→「活動報告」にお進みください。

米里小学校の周辺には、全長92.5mの前方後円墳の古郡家1号墳や大正時代から知られている前方後円墳の六部山3号墳などの有名な遺跡があり、古代の歴史を学ぶにはとてもよい環境です。

今回の授業テーマは「考古学博士になって古代の道具を調べよう」です。「歴史の導入として時代ごとの気候、地形変化を知り、それぞれの時代の出土品に触れ、使用方法を予測することを通して古代の生活への関心を高める」ことを本時目標として実践しました。

導入で鳥取県の縄文時代と弥生時代の地形図を比較し、地形変化の原因について予測して発表しました。次に埋蔵文化財センターから持ち込んだ、本物の出土品の形や模様、材料などを詳しく観察し、また、手触りや重さなどを体感して、自分が予想する使用方法を発表・話し合うことで、古代の生活への関心を高めました。さらに、校区内の出土品があることや有名な遺跡があることも学習しました。

授業後には、「古郡家1号墳は、身近にあるからびっくりしたし、すごいと思った」、「米里付近にも、いろいろな有名な遺跡や出土品があってうれしいです」、「地元にもとても貴重な物があるので、地域の自まんの物にしたいです」というような感想を数多くいただきました。

郷土の素晴らしさに触れて、今まで以上に郷土への興味や誇りを持ってくれたようです。

時代ごとの地形図を見て発表

出土品を観察する様子

出土品を観察する様子

出土品の使用法の解説

令和2年9月23日(水)に倉吉市の成徳小学校で戦国時代の授業をしました。倉吉市の小学校での授業は7月の上小鴨小学校に次いで、これで2校目となります。

今回の授業テーマは戦国時代。成徳小学校の裏には打吹山があり、そこには打吹城があるという戦国時代の学習にはうってつけの環境です。この戦国時代の学習では、児童たちにお城がなぜ必要だったのかを考えてもらうため、お城の攻防戦体験をします。そのため、いくつかの小道具を教室に持ち込んでいるのですが、目ざとくその道具を見つけた児童たちは、「これは何に使うんですか?」とワクワクした様子。始まる前から児童たちの関心が高まった中で授業開始です。

まず、「学校のある倉吉市と近辺にお城がいくつあるでしょう?」の問いに、児童たちからは、「打吹城だけ。」、「3つぐらい。」などといろいろと予想がありましたが、11城あること、これ以上に県内には全部で503城あることを知ると数の多さに驚いていました。

また、室町時代、「六分の一殿」と呼ばれた有力守護山名氏がはじめて守護職を得て拠点としたのが倉吉市であり、当時の伯耆国の中心は倉吉であったことを説明すると児童たちからは、「すごい!」、「今は小さな市なのに昔はすごかったんだ!」との反響がありました。

最後に打吹城の虎口部分を長机で表現したコーナーで、お城攻防戦体験をしました。児童たちお待ちかねの体験のため、攻防戦体験は大盛り上がり。その後の出土品観察も興味津々の様子でした。

授業後の感想では、「打吹城はすごい城だ。」、「倉吉市は昔すごいところだった。もっと調べてみたい。」「地元にすごい人が居て、昔は中心地だったことにびっくり。すごいと思った。」などがありました。

郷土の素晴らしさに触れて、今まで以上に郷土に興味を持ってくれたようでした。

山名氏について説明中

お城攻防戦体験で盛り上がり

山名氏館推定地などの出土品に興味津々

上期の6・7・9月は、最終的に累計12校、総時間数18時間の出前授業を東中部の小学校で行いました。今回の思い出は、初の中部での出前授業となった上小鴨小学校です。

令和2年7月9日(木)に実践した出前授業は、「古代の道具を調べよう!」の授業で、縄文時代から古墳時代までのまとめの学習でした。

児童たちは、教室に並べられた縄文時代~古墳時代の本物の出土品に興味津々。この出土品が何の道具なのか、いつの時代のものなのかを観察して予想してみようと課題を提示すると、またまた児童たちはやる気満々。児童たちに観察のポイントを聞いてみると、「形の違い」、「色や手触り」、「使ったため汚れているところがないか」などと未来の考古学者を思わせる発表がありました。

観察後の予想でも、甕(かめ:現代の鍋)について「土器に黒い煤が付いているから火にあてたもの」と鋭い発表、鍬の歯については、「儀式のお面」とか「鍬の先の部分に似ている」など想像力と観察力の高い発表をしていました。

本物の出土品に触れる学習は、児童の高い集中力と推察力を育てることにつながると思いました。

観察のポイントを発表 なかなか鋭い!

児童みんなが集中して観察中

出土品の説明を熱心に聞く児童達

令和2年9月15日(火)に東郷小学校で戦国時代の授業をしました。東郷小学校での授業は2回目、1回目は3ヶ月前でした。教室で児童たちと出会うと、「お久しぶりです。」、「今日の授業を楽しみにしていました。」と嬉しい声をかけてくれました。

今日の授業のテーマは、戦国時代、児童たちは自分たちの地域の近辺だけでも16城ものお城跡があることを知り、「そんなにお城あるのはすごいところじゃあない?」とびっくりしていました。

そして、児童たちお待ちかねの城攻め体験、これはお城の役割を考えるためのもので、今回は堀切と土橋について体感しました。並べた長机を堀切に見立てた体験では、「これを越えて攻めるのは難しい。」、テープを張って土橋に見立てた体験では、「これで攻めたら絶対負ける。」、「攻めるのが怖い」などの声が聞こえてきていました。

体験後の感想では、「お城は守る方が有利。」、「戦国時代はお城がないと地域を守れなかった。」、「社会が乱れていて、いつ戦になるか分からないから怖い。」と戦国時代の様子について実感を持てたようでした。最後は、このような社会だから平和を求めて天下統一に向かったというまとめになり、授業は一件落着。

この後、補足の授業で鳥取城攻めについて説明すると児童からは「鳥取に秀吉が来ていたんだ。すごい。」との声。中世の陶磁器や古銭を実際に見ると大変興味を持って、観察していました。

お城の数は何城かな?

堀切体験 これは越えられない

土橋体験 一人ずつしか攻められない

【湖南学園での歴史学習】

6月16日(火)に鳥取市立湖南学園で「埋文センターミニ博物館へようこそ!」と題して歴史科目の導入のための授業をして来ました。歴史の導入として、各時代の出土品の用途を児童にクイズ形式で予想してもらい興味関心を高めようとするものです。

クイズに用意した出土品は、16点。児童達は初めて間近で見る本物の出土品に大変興味を持って観察し、クイズの解答を考えていました。児童からは、弥生時代の木製の鍬の歯を「お祭りで使うお面じゃあないかな。」とか、縄文時代の黒曜石の鏃(やじり)を「石のペンダントかな」など、柔軟な発想の解答があれば、古墳時代の甕(かめ)(現在の鍋にあたるもの)について「黒い煤(すす)のようなものが付いている。」など鋭い視点の発言もありました。

答え合わせの時に、校区にある遺跡から出土したものがあると分かると、児童達からは「すごい!」の声が聞こえました。

自分たちの校区の歴史にも興味を持ってくれたようでした。

学校の歴史授業も興味を持って学んでくれることを期待しています。

煤かな?出土品を熱心に観察中