埋蔵文化財センターでは、コロナ禍の中でしたが、今年度も学校教育で地域の文化財を活用していただく取り組みを展開してきました。

9月は、これまで紹介できていなかったものをいくつか取り上げます。

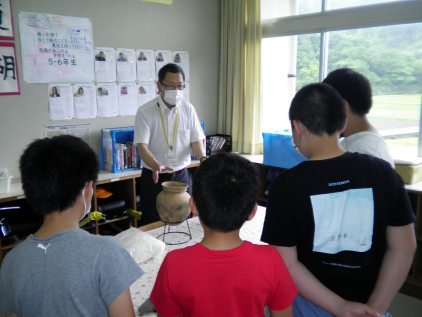

【逢坂小学校での地域学習】

7月21日(火)に鳥取市立逢坂小学校で地域学習の授業をしました。この小学校区は、奈良・平安時代に気多郡(現在の旧気高郡)の郡役所跡(上原遺跡群)があり、当時、気多郡の中心だったと考えられている場所です。学校自体も遺跡の中にあります。

授業は、5・6年生の5人が対象でしたが、校長先生の呼びかけに応え、地域の方も一緒に授業参加されました。

児童たちは、先生から郡役所のことは教わっていましたが、学校の周りに広範囲に広がる郡役所遺跡の範囲図を見て、びっくり。郡役所の復元想像イラストを見ては、倉庫がたくさんあるなどの発見をしていました。地域の方々も手を挙げて答えてくださるなど、一体感のある授業になりました。

この授業では、鳥取市教育委員会の協力により、教室内に上原遺跡群の出土品を教材展示しましたが、児童も地域の方々も大変興味を持たれていました。

出土品の用途あてで児童は、須恵器(すえき)の器は「お皿」、鞴羽口(ふいごはぐち:鍛冶の時の火力を強くする道具)は「ラッパ?」というように想像力たくましく予想を発表していました。

授業後、児童からは「校区に多くの遺跡があって驚いた。」、「昔は栄えていたことが分かった。」など、地域の方々からは「役所跡のことは聞いたことがあったが、実際に話を聞き、出土品を見ると貴重なものであることがよく分かった」などの感想をいただきました。

地域の皆様も一緒に出土品観察

令和2年6月17日(水)に、八頭町立郡家東小学校で「古墳の形のひみつ」という出前授業を行いました。

実は、郡家東小学校近辺には稲荷古墳群があり、古墳にゆかりのある学校です。

まず、授業の導入で、「この山にはたくさんの古墳があります。どこでしょうか?」との問いと一緒に学校が建てられる前の学校周辺の航空写真を提示された児童達、いろいろな場所を答えますが当てることができません。そして、この学校がある場所ということを知ると「えー!」と驚きの声と共に古墳への関心がぐっと高まりました。

その後、前方後円墳が自分たちの地域にも造られるようになったこと、近辺には古墳時代の新技術である須恵器生産を大量に行っていた窯跡もあったことなどを知ってまたまた驚き。

そして、地元の八頭町教育委員会に用意していただいた稲荷古墳群、私都(きさいち)窯跡群の土器を実際に観察して、当時の地元の人達の技術に「すごい!」、「きれいに作っている。」などの声が聞こえていました。

授業後の感想では、「自分たちの地域の歴史に誇りが持てる。」、「自分たちの地域は自慢できる地域だ。」、「八頭町のことをもっと調べてみたい。」など「ふるさと教育」を進める上で、うれしくなるものがありました。

張り切って手を挙げる児童たち!

考古学博士気分で予想を発表!

郡家西小学校で「古代の職人になろう!」という古代体験の学習をされました。今回の学習は、古代の組紐づくり、弥生のカゴづくりの体験です。

児童達は最初、青谷上寺地遺跡で見つかった弥生時代のヒモやカゴの説明を聞きました。弥生時代は、釘などがないのでヒモでいろいろなものをくくりつけていたことで、ヒモの大切さを知りました。

また、カゴは、現在、使われない「ヨコ添えもじり編み」という方法で作られていることを知りました。そして実際にヒモ、カゴを作り始めたのですが、その難しさに四苦八苦でした。

学習の最後の感想では、「現代人は、知識は増えたけど、手先が不器用になっている。」、「自分たちは弥生時代で生きていくことができない。」など、古代人の生活の大変さ、工夫を実感できたようでした。

弥生のカゴづくりを頑張る児童達

6月11日(木)に鳥取市立東郷小学校で出前授業を行いました。授業内容は「東郷小学校の近くの遺跡を調べよう!」でした。

東郷小学校の校区には、山陰地方最古級の前方後円墳と考えられている本高14号墳、全国最古級の土のうや古墳時代の大土木工事跡が見つかった本高弓ノ木遺跡があります。

授業が始まると、児童たちは学校周辺の遺跡が記されている地図を見て、周りに古墳が多数あることに驚き、また、本高14号墳が山陰地方最古級、本高弓ノ木遺跡の大土木工事跡、全国最古級の土のうという古墳時代の最新技術が使われていることにまたまた驚き、授業時間中、何度も「僕らの校区すごい。」、「本当すごい。」と言っていました。

学習のまとめでは児童から「古墳時代の東郷の人達は、みんなの暮らしをよくするために新しい技術を取り入れていた。」という意見もありました。最後に古墳時代の当地域の人達に負けず、これからはみんなで地域のために頑張ろう!と意気投合しました。

地域の素晴らしい歴史が子ども達の気持ちを刺激した時間だったと感じました。

学校の周りの遺跡を調べる児童達

地域の遺跡の出土品に興味津々

令和2年6月9日(火)に、八頭町立郡家西小学校で縄文・弥生時代のまとめの学習として縄文・弥生時代の道具について学んでもらいました。

歴史の授業が始まってまだ3時間目ということもあり、総数10点の縄文・弥生時代の道具(出土品)を前に、児童達は興味深々の様子。

自分たちの住んでいる町内から銅鐸が出土していることを説明すると驚きの表情。そして、実際に出土品に触れるなどして、どの時代の何の道具なのかを既習の学習を思い出しながら予想しました。

持参した出土品は、縄文時代の弓、石鏃(せきぞく)、地元の西御門遺跡出土の縄文土器、弥生時代の鋤(すき)、鍬(くわ)、地元の万代寺遺跡出土の弥生土器などでした。

児童からは、「石の矢じりは黒曜石だ」、「土器に文様があるから縄文土器だ」、「土器の横に黒い煤がついているから料理をつくる道具だ」などの鋭い予想がありました。

授業後、児童からは「米作りが始まって弥生時代に新しい道具が増えた。」などの発表がありました。

また、「今日の授業で歴史が好きになった」、「自分たちの町内から貴重なものが出土していて、古くからの歴史があることは誇りだ」というれしい児童からの反響がありました。

今回の授業では、地元の八頭町教育委員会から万代寺遺跡、西御門遺跡の土器を用意していただき、「ふるさとの魅力」満載の授業を町教育委員会の担当の方にも参観していただきました。

授業の様子

9月25日(水)に末恒小学校で戦国時代のお城について歴史授業をしました。児童たちは天守閣や石垣のない戦国時代のお城があることに驚いていました。

お城の役割を調べるため、地域にあるお城の仕組みを体感する城攻め体験をした後には、児童たちから「城を守る方が有利」、「城がないと領地を守れない」などの意見がありました。

また、一国一城令についても、「この令がないと江戸幕府も反乱が起きた時に大変」という意見もありました。

授業後の感想では、「地域にお城があってすごい」、「教科書に出てくる秀吉軍との戦いがこの地域にあったとはびっくり」などがありました。

城攻め体験

城の役割についてグループ討議