「新編倉吉市史」をもとに2004年の「鳥取県中世城館分布調査報告書」に掲載された山城ですが、文献には一切出ていませんでした。

昨年度から中世城館再調査事業にご協力いただいている地元研究者からの助言があり、さっそく事前調査に出掛けてきました。

大谷城は、倉吉市の北西、北栄町との境界近くの標高171mの四王寺山にあり、北側に伸びる尾根筋に築かれています。四王寺山の南側には、伯耆国庁跡や伯耆国分寺跡などもあり、四王寺山の展望所からは北西に北条平野が一望できます。なお、北条平野や近世までは潟湖があったといわれています。

(四王寺山からの眺望)

現地は藪化していて歩きにくかったですが、高くて急峻な切岸、土塁、何本もの大きな堀切などの防御施設を配したすぐれた縄張りの山城でした。

(急峻な切岸)

(大規模な堀切の様子)

こうしたすぐれた縄張りの山城がどうして、文献に記録されてこなかったのでしょうか?

A 縄張りがすぐれた大規模な城には入念な造作には技術と経済力を要するので、外部勢力の関与も考慮しておく必要がある。(注(1)(2)(3)(4))

B 縄張りのすぐれた城は、史料が残っていないとの指摘もある。(注(5))

ということで、この城の構築に地元の関与が考えにくく、構築前後においても在地勢力が関与した城として機能していない、期間限定の陣だったとすると、地元の伝承にも残りにくかったのではないか?

という仮説を立ててみました。

謎を秘めた大谷城の今後の調査研究にご期待ください。

注

(1) 陣であっても一定期間にわたって使用した場合は一定規模の普請工事を行った。(千田2003)

(2) 城普請には鉄則があって、自己の保全能力を超える規模には手を広げない。これは構造面にも指摘でき、小規模であっても入念な工作には相応の技術と経済力を要する。(高橋1986)

(3) 16世紀後半頃、軍事的側面の卓越した陣城における技術的な進歩、質的な発展がめざましく、必要最小限にシェイプアップした城域でまとまった縄張を実現していく。(村田1987)

(4) 毛利氏などでも共通していたようで、各地の大名で普請体制が整えられていた。城普請は、何も動員された民衆だけが行っていたのではない。大名の軍勢も築城に直接関与した。特に陣城のような場合は、ほとんど軍勢のみで築かれたといっても過言ではないだろう。軍勢が行う普請には在番衆が行う番普請もあった。(竹井2018)

(5) 史料が残っている城は交通の要衝に位置し戦略拠点として長期間使われた城である場合が多く、近世以降も地域における経済の中心となって遺構の失われる確率が高くなる。一方、縄張りのすぐれた城は具体的な任務を効率よく達成するために築かれた純然たる戦闘施設で、この手の城は史料に記載の残る確率が低い。

前線の都合で頻繁に造られたり捨てられたりする城はそもそも文字として記録に残りにくい。後々まで大切に保存される文書とは第一に権利や財産に関するものだから、領主制支配とも地域経済とも関係のない使い捨ての城はそうした文書には登場しない。武将たちが誰かに戦況を伝えたり、作戦上の指示を与えたりするための書状の中で一言、二言触れられるのが関の山だ。(西股2013)

<参考文献>

千田嘉博2003「戦国期城郭の空間構成」『国立歴史民俗博物館研究報告』第108集、国立歴史民俗博物館

高橋正弘1956『因伯の戦国城郭-通史編』

竹井英文2018『戦国の城の一生』吉川弘文館

村田修三1987「城の発達」『図説中世城郭事典第2巻』新人物往来社

西股総生2013『城取りの軍事学』学研パブリッシング

[令和2年4月掲載]

戦国時代後期、天正8・9(1580・1581)年の秀吉の因幡侵攻に伴う織田・毛利戦争を文献だけでなく関連城郭から捉え直し、当時の歴史を再評価し、ストーリーを再編成していく試みの第2弾です。

令和2年度は東伯耆の国人南条元続らの織田方関連城郭と吉川元春らの毛利方関連城郭がテーマです。

文献(1次史料や2次史料)に取り上げられている城館は一部ありますが、具体的に場所を特定できていない城郭や、文献に取り上げられていない城郭もあります。

今年度のキックオフとして、今回、地元の研究者のご意見をうかがいながら、調査対象とすべき城郭や検討すべき課題などについて整理しました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため普及イベントが実施困難となる中で、密ではない現場でより精力的に踏査を行う予定にしており、現地にご案内できない分は従前にも増して訴求力のある情報発信に努めていきますので、ご期待ください。

[研究者との協議の様子]

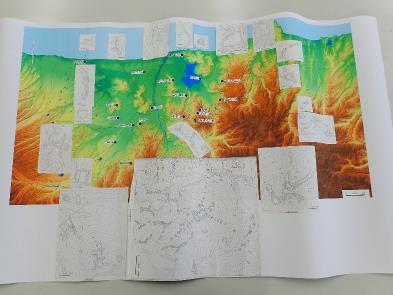

[縄張り図を入れた城館マップ]

中世城館の調査には文献・伝承調査と現地調査がありますが、現地調査には以下4つの側面があります(村田修三1980「城跡調査と戦国史研究」『日本史研究』211)。

1 地域(城跡の分布、相互関係、勢力配置等の中での位置)

2 地形(占地、麓の集落や道との関係、山容)

3 縄張り

4 狭義の遺構(土塁、空堀等の形状などの地上遺構、発掘調査による埋蔵遺構)

写真の地図は、高低差がわかるマップに、東伯耆(倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町)の関連が想定される中世城館の縄張り図(既存)を同じ縮尺に合わせて貼り付けてみたものです。切り貼りマップで、超アナログですが、調査研究を進めていくにあたって事前に検討する上で、とても参考になります。

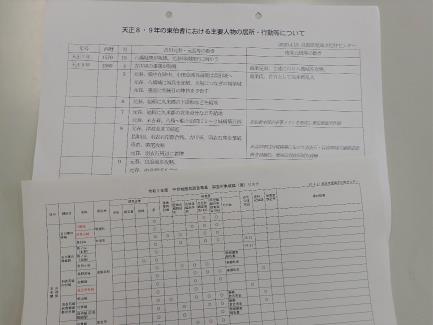

[東伯耆の主要人物行動表と城館一覧]

織豊期に生きた主要人物の居所と行動を確定することを目的に、『織豊期主要人物居所集成』という大部の書籍が刊行されています。織田信長、豊臣秀吉をはじめ25名が取り上げられ、当地に関係しそうな人物では、毛利輝元がありますが、吉川元春は取り上げられていません。

分析の手法として、人物の居所と行動を文献等から明らかにしていくことが歴史の解明につながるものと考えられます。今回の調査・研究に当たって、織田方では南条元続、小鴨元清兄弟など、毛利方では、吉川元春・元長、山田重直等の居所と行動等について、天正8・9年を中心に時系別に拾ってみました。

文献資料やこうした資料を見ながら研究者と意見交換し、調査対象城館をリスト化しました。今後の調査研究にご期待ください。

なお、3月末刊行の「因幡の中世城館調査概報」も好評発売中です。郵送による書籍販売も行っております。

詳しくはこちらをご覧ください。 → 新刊書籍のご案内

[令和2年4月掲載]

写真(1) 北側から見た妙見山

令和2年度の山城調査を鹿野城から再開しました。

写真(1)中央の妙見山(城山)は近世初頭、亀井玆矩により石垣の城に改修されていることはみなさんご存じのことでしょう。

写真(2)北西から見た妙見山、流山

写真(3)堀切状の溝

今がちょうど見ごろの妙見山の桜を横目に、裏にそびえる流山(ながしやま)(写真(2))を踏査してきました。丘陵の北西側に4~5m四方の小さな郭と思われる平坦面が20基ほど尾根筋にそって階段状に連なっているのが見つかりました。これは遺跡地図では曲輪群とだけ記載されていたもので、詳しいことはよくわかっていませんでした。また頂部には大きな堀切状の遺構(写真(3))が残っていることがわかりました。これらは中世戦国期のものと思われます。

引き続き戦国期の鹿野城について、調査を進めますので、ご期待ください。

なお、3月末に令和元年度の中世城館調査再調査事業の概報、『戦国の因幡武田と鹿野城』を刊行しました。こちらもよろしくお願いします。

[令和2年4月掲載]