今回のテーマは、弥生時代の井戸枠です。

鳥取県立中央病院(鳥取市秋里)の改築に伴い、秋里遺跡(松下地区)で見つかった弥生時代後期(約1,800年前)の井戸に使われていた県内最古の井戸枠です。

この井戸枠は、タブノキの丸太を刳(く)り抜いたもので、上下二段にはめこまれています。上部は失われていますが、全体の高さは1.15mまで残っています。直径は一番太い部分で0.6m、厚さは5cmから8cmあります。

井戸枠下端には取水口が2箇所くり込まれています。

(左)展示室での井戸枠(右)実際の井戸枠

井戸枠の底

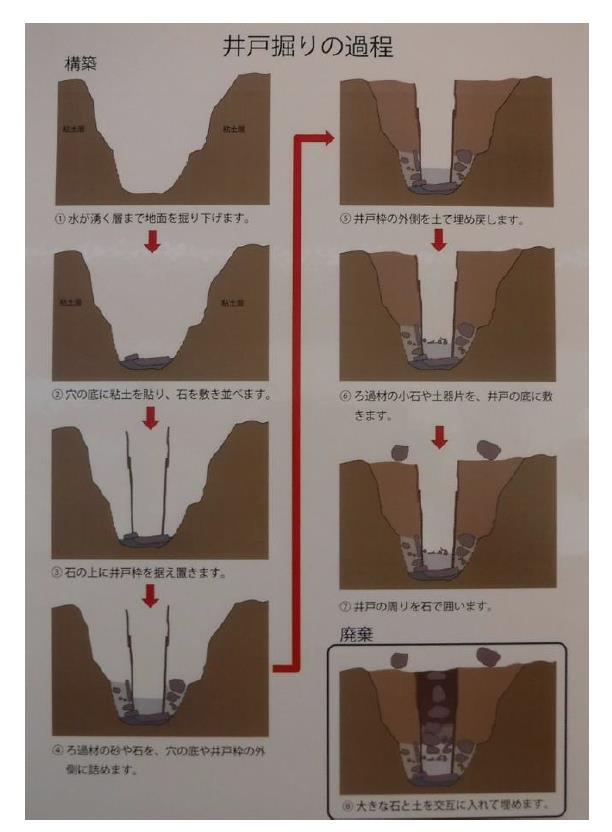

→井戸堀の過程

井戸枠が出土した様子は、以下の通りです。

・直径2.2m、深さ1.8mの井戸穴の底に粘土を貼った上に、石を敷き並べ、その上に井戸枠が置いてありました。

・井戸枠底の外側には砂や石が詰め込まれ、内側にも砂や土器の破片・小さな石が詰め込んでありました。

これらの構造により、地下水は、井戸枠外側の砂や石を通って、下端の取水口から内側に流れ込み、さらに砂などで、浄化されて湧き出していたと考えられます。

日常の飲料水を入手する目的とするにしては、かなり手の込んだ浄水装置を備えていたと言えます。

ところで、ふと次の2点について疑問に思い、当センター木製品研究担当の専門職員に尋ねてみました。

(1)丸太をどうやって刳(く)り抜いたのか?

おそらく鉄製の斧(おの)や鑿(のみ)等の工具を使って中心から地道にくりぬいたのではないか、とのことでした。井戸枠の内側には、幅5cm内外の工具の跡が残っています。その技術は現在まで、太鼓の胴や木の臼等を作る技術に継承されています。

(2)約1,800年前のものなのに、どうしてこのような形で残ったのか?

地下に埋まっていても、空気が通ってしまうとバクテリア等の餌となり、ボロボロになり、影も形も姿もなくなる恐れがあります。今回見つかった井戸枠は地下水に浸かった状態で空気が遮断され、朽ちずに残ることができた、とのことでした。

ここまで手をかけて作った井戸は、役割を果たしたあと、まるで井戸を封じるかのように大きな石と土を交互に入れて廃棄されていました。

長い年月日の間地中で眠っていた井戸枠は、時間をかけて、弥生人が斧や鑿を使ってくり抜いた技術と根気には、頭が下がる思いでいっぱいです。

弥生人の技術と地道な努力が詰まっている実物を間近で感じながら、彼らの暮らしぶりを想像してみませんか?

[令和4年6月掲載]

現在の主な展示を紹介します。

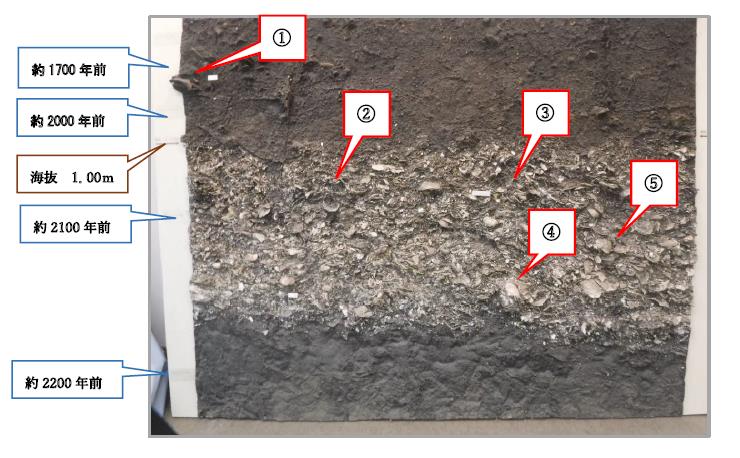

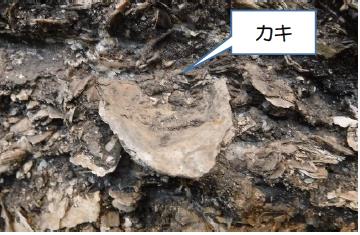

今回のテーマは、弥生人の食生活です。写真は青谷上寺地遺跡(鳥取市青谷町)の貝塚を剥ぎ取ったものです。

たくさんの貝などが捨てられ、堆積した地層が貝塚で、写真で白く写っているところになります。なんと約2,200年から2,000年前に青谷に住んでいた人たちが、食べ物の残滓(ざんし)を捨てたものが堆積したものです。厚さは約70cmあります。

※貝塚・・・貝をはじめ、魚や動物、植物、食べ物の残りかす等、日々ゴミとして大量に出る貝殻と他の様々な生活廃棄物(土器など)と共に長年に亘って投棄し続けた場所。

(1)土器のかけら

(2)カキ

(3)ウニのトゲ

(4)ハマグリ

(5)アカガイ

貝塚をよく観察すると、青谷上寺地遺跡は内海に面していたこともあり、魚や貝を獲っていたようで、カキ、ハマグリ、アカガイ等たくさんの貝殻、魚の骨、ウニのトゲなどが見つかり、青谷の弥生人たちが、豊富な海産物に支えられながら暮らしていたことが分かります。

[令和4年5月掲載]

現在の主な展示資料を紹介します。

常設展示では、県内の旧石器時代から古墳時代までの主な遺跡の出土品を紹介しています。

その中で一番圧巻なのが、丸木舟と竪穴住居跡です。

〇丸木舟(全長:6m28cm 最大幅:68cm 鳥取市 青谷横木(あおやよこぎ)遺跡から出土)

完全な形で出土した全長6mを超える長大な丸木舟が、現在展示中です!

縄文時代後期(約4,500年前)から晩期(約3,000年前)に堆積した地層から出土しました。杉の木を創り抜いて作られています。

3,000年以上前に作られたものがほぼ完全な形で出現するとは本当に驚きです。丸木舟は間近で見ると、季節に合わせて狩りや漁を行った、縄文人の姿を想像させてくれます。

出土した丸木舟は壊れやすい状態でしたが、保存や展示ができるように11ヶ月もかけて保存処理を行っています。

〇火災に遭った竪穴住居跡(鳥取市 下坂本清合(しもさかもとせいごう)遺跡で発見)

約1,800年前に火事で焼け落ちた状態がとてもよく保存されていて、竪穴住居の垂木(たるき)や屋根葺き材柱、内装材などが残っています。屋根や柱などが炭となったことで、保存されたと考えられます。

この展示品を実際見ていただくと、壁際の床に長さ170cm程度、幅50cm、深さ3cmの浅いくぼみがあることに気が付かれると思います。くぼみは身長160cm程度の人が横たわるとすっぽり入るような形となっており、住居内に横たわった痕跡とも考えられており、住居内の使われ方が想像できる資料でもあります。

この竪穴住居跡は、現地で特殊な薬品を使って固めたのち、はぎとったものを展示しており、当時の建物の構造等が分かる貴重な資料です。

旧石器時代から古墳時代までの主な遺跡の出土品などともあわせて、縄文時代や弥生時代人々の生活をイメージしてみてください。

[令和4年3月掲載]

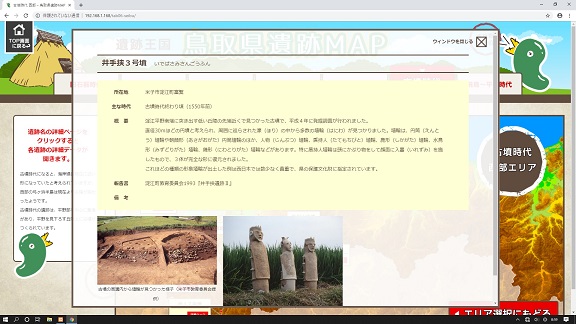

展示室の大型モニターで「遺跡王国 鳥取県遺跡MAP」をご覧になることができます。

全国でも指折りの遺跡数18,000箇所超を誇る県内の遺跡から、特に重要な遺跡を厳選し簡単な解説と写真で紹介しています。時代ごとの画面上で知りたい遺跡をタッチするだけで、その遺跡の情報を知ることができるようになっています。現在主な115遺跡の情報が御覧いただけるようになっています。

今後も順次情報を追加していく予定ですので、どうぞ御期待ください。

情報の例(井手挟3号墳)

◎「遺跡MAP」の特長

1 旧石器時代から奈良・平安時代までの7時代に分けています。

2 旧市町村単位で、主な遺跡を収録しています。

3 遺跡が機能していた各時代の地形を推定復元し、その図上に遺跡をマッピングしています。