2025年12月27日

12月20日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、やまびこ館で、令和7年度8回目の12月例会を開催しました。

(写真1)例会の様子

まず、前回の質問や不明点に関して、婦人少年局鳥取職員室のfield representativeという役職については、当時の鳥取職員室に労働省から派遣された官僚身分の人がいないため、地元採用の職員と思われるという説明がありました。

会員から、「労働とっとり」創刊号(1949年3月)に事務官として載っている女性がそうではないかとの声があり、別の資料の記載からもその人の可能性がありそうです。無機質な英語の役職名が親しみをもって感じられることになりました。

(写真2)澤田さんの説明

軍政部活動報告書の解読では、引き続き昭和24年5月分を行い、「林業」「鉱業」「運輸」「重要産業の刺激策」などの項目を解読しました。

今回の大きな話題は、神戸村(現鳥取市)にあった酸性白土の鉱床についてです。酸性白土は石油精製やせっけんの原料に使われた粘土鉱物で、現在は猫砂にも使われています。今回から参加された方に、たまたまこの地区の方がいて、地質や戦時中の遺構などについていろいろなお話を聞くことができました。

もう一つ興味深かったのは、闇米の話でした。解読分の中では、列車で押収した闇米の行き先が兵庫県の(A?)garimichi Cityと記されています。どこか大きな闇市があった場所と思われるのですが、見当がつきません。「尼崎かな?」「上道は境港の地名だから聞き間違い?」などなど。何かピンとくる方がいらっしゃったら、ぜひお知らせください。

このように、占領期の鳥取を学ぶ会には謎解きのような楽しさもあります。どなたでも参加いただけますので、興味を持たれた方はぜひお越しください。

(写真3)当時の新聞記事の紹介

(写真4)当時の新聞記事について横山学芸員より説明

公文書館 2025/12/27

in 県史編さん室,講座などのイベント,調査

2025年12月24日

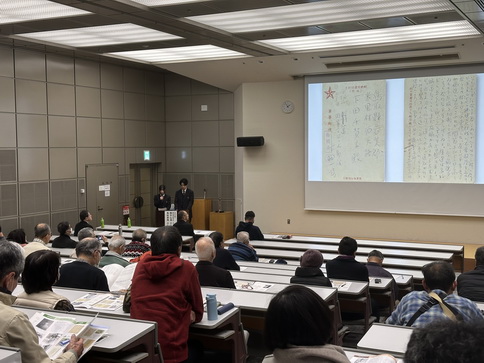

令和7年12月14日(日)、戦後80年特別企画展「兵士と家族―戦争に翻弄された人々の記録」関連イベントの上映会・座談会がとりぎん文化会館で開催され、70名の参加がありました。

今回のイベントの司会・進行は、鳥取敬愛高等学校3年生の長谷卓海さん・桃木心温さんのお二人が務めてくださいました。

BSS山陰放送が平成22年に制作した番組「残されていた兵事日誌~鳥取・旧二部村が伝える戦争~」の上映の後、長谷さん・桃木さんのお二人が、当館企画展に関する史料を朗読しました。史料の内容を聴くことで、より一層心に響きました。

座談会では、荒川和也氏(番組制作者)、生田和子氏(遺族・番組出演者)・山本和重氏(東海大学文学部特任教授)を講師に迎え、史料「兵事日誌」が作成された背景や兵事関係史料の残存状況、番組制作にまつわるエピソードなどが語られました。参加者からは鳥取県と戦争に関する質問が挙がったり、熱心にメモを取る方の姿も見受けられました。

アンケートでは「兵事史料の重要性が分かった」「次世代に向けた若者との共演はよい取組み」「これからの平和教育活動につなげていければ」などの感想が寄せられました。

ご参加いただきました皆様、司会・進行の鳥取敬愛高等学校3年生の長谷さん・桃木さん、講師の荒川氏・生田氏・山本氏には、厚くお礼申し上げます。

(写真1)山根総務部長の挨拶

(写真2)鳥取敬愛高等学校生による史料の朗読1

(写真3)鳥取敬愛高等学校生による史料の朗読2

(写真4)座談会の様子1

(写真5)座談会の様子2

(写真6)会場の様子

公文書館 2025/12/24

in 公文書担当,講座などのイベント,展示

2025年12月22日

令和7年12月9日(火)、鳥取敬愛高等学校2年生で日本史選択の生徒13名が授業の一環で、当館特別企画展「兵士と家族―戦争に翻弄された人々の記録―」を観覧されました。

授業では、特別企画展を企画・担当した当館の伊藤専門員が展示の解説をした後、生徒の皆さんに自由に観覧いただきました。観覧後は、生徒の皆さんから企画展の内容についての質問や感想を発表していただきました。「戦争は二度としてはいけない」「鳥取から戦地へ行き、苛酷な運命をたどった方もいることを初めて知った」などの感想がありました。

鳥取敬愛高等学校の皆さん、ご観覧いただきまして、ありがとうございました。

(写真1)鳥取敬愛高等学校の生徒の皆さん

(写真2)展示解説

(写真3)質問と感想の発表

公文書館 2025/12/22

in 公文書担当,展示

2025年12月19日

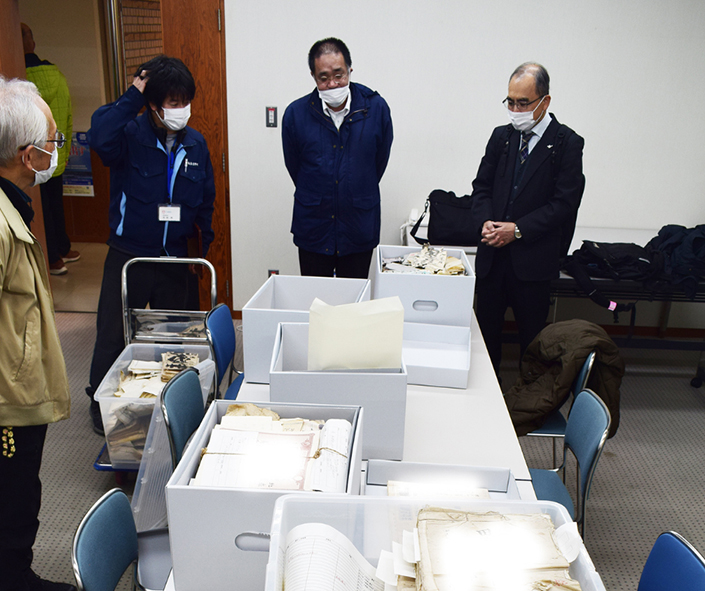

令和7年12月17日(水)に、県史編さんに関する調査及び文書管理状況の調査のため、日野町を訪問しました。南部町、琴浦町、日南町に続き4回目の市町村調査です。

庁舎内の書庫及び日野町図書館、歴史民俗資料館の収蔵資料を確認させていただきましたが、明治末以降の役場関係文書や鳥取県西部地震、平成の市町村合併、新型コロナウィルス禍といった平成以降の重大事件に関わる公文書など、町の歴史的に重要な公文書等であるとともに、県史編さんに有益な資料が多く保管されていました。

また、江戸時代の検地帳、明治時代以降の鉄道敷設・改良に関わる資料等も多数保存されており、鳥取県の歴史研究を一層発展させていくことができる資料に、調査員一同、興奮しながら調査を行いました。

(写真1)様々な資料が保管されていました

(写真2)一つ一つ目を通していきます

(写真3)日野町図書館内書庫

(写真4)歴史民俗資料館

公文書館 2025/12/19

in 県史編さん室,公文書担当,調査

2025年12月18日

第4回鳥取県史編さん会議を令和7年11月25日(火)に、公文書館会議室で開催しました。

この度の会議から、神戸大学大学院の長 志珠絵(おさ しずえ)教授を新たな委員にお迎えし、委員5名体制で会議を進めていきます。

長委員は県史編さん室が開催している「占領期の鳥取を学ぶ会」にもご参加いただいています。

今回の議題は、戦前の本県での出来事を踏まえたうえで、何を“柱”に据え、何を執筆項目とするのかということを中心に2時間以上にわたって議論されました。

次回の編さん会議は令和8年1月に開催予定です。

(写真1)編さん会議の様子

(写真2)長委員と佐々木委員

(写真3)岸本会長と多田副会長

(写真4)今回も白熱した議論が繰り広げられました

公文書館 2025/12/18

in 会議など,県史編さん室

2025年12月11日

令和7年11月19日(水)に、県史編さんに関する調査及び文書管理状況の調査のため、日南町を訪問しました。南部町、琴浦町に続き3回目の市町村調査です。

役場庁舎と郷土資料館を訪問し、今回も様々な文書の所在を多数確認できました。

特に、終戦から昭和30年代の旧村役場文書が大量に保管されており、県史編さんにおいて重要な資料になり得るものもありました。

今後も雪や寒さに負けず精力的に調査を継続していきます。

(写真1)日南町庁舎

(写真2)調査の様子

(写真3)日南町郷土資料館

(写真4)資料館での調査の様子

公文書館 2025/12/11

in 県史編さん室,公文書担当,調査

2025年11月27日

令和7年11月15日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、やまびこ館で、令和7年7回目の11月例会を開催しました。

(写真1)とても良いお天気でした!

(写真2)樗谿公園も紅葉しています

まず、前回質問があったことに関しての調査結果の説明がありました。「教護院の県立奨徳学校はどこにあったのか」という質問について、米子市新開三丁目の皆生温泉のところに跡地があるという資料があり、別資料の奨業園として設立された時の説明には「濤声松藾の聞こえる風光絶佳、閑静の地」と掲載されていることや、地図や航空写真、移転後もしばらく跡地に残っていた松の大木の写っている写真などによる紹介がありました。

軍政部活動報告書の解読では、昭和24年5月の「労働監督」「農業」の項目が対象でした。

(写真3)解読の様子

「労働監督」の主な内容は、就職口が著しく不足する中、労働基準局や職業安定所、使用者、労働組合が労働問題にどのように取り組んでいたかということでした。職業補導所という普段聞き慣れない組織も出てきましたが、これは職業上の専門知識や技能を授ける施設で、後に職業訓練法の制定により職業訓練所と改称されます。公共職業安定所が求職者と面接して最適な職種について助言し、近接する職業補導所への入所を斡旋しました。会員の方から、以前配布した鳥取県公報の中に県立公共職業補導所規程があり、設置場所や訓練種目も載っているという報告がありました。横山学芸員からは、この頃はドッジラインで1ドル=360円に設定された後で、そこから好転していくが、当時はこの制度が実施されたばかりで、経済が急速に落ち込んだ時期ではないか?との解説がありました。

「農業」の主な内容は、小麦・馬鈴薯の不作状況を調査したことや農業協同組合の認可と役員の再選状況、農地改革の推進状況、農業改良普及員の認定状況などでした。当時の新聞記事から軍政部報告書と関連した「係員総出で調査 麦・ジャガ芋調査」といった記事の紹介がありました。

「軍政部の執務時間変る」という新聞記事もあり、「午前7時30分から午後4時まてで、昼休みが正午から午後1時までに変更、ただし、水曜、土曜は午前7時30分から12時30分まで」とあったので、「電気がないから朝早いのでは」「サマータイムだったのではないか」「徴兵検査も朝5時から行っていた」といった話が出ました。

(写真4)当時の新聞記事について議論する様子

今回も、神戸から大学院生の方に参加いただき、解読にも参加していただきました。占領期の鳥取を学ぶ会には、どなたでも参加いただけます。興味を持たれた方はぜひ一度お越しください。

公文書館 2025/11/27

in 県史活用担当,県史編さん室,講座などのイベント

2025年11月18日

令和7年11月10日(月)、市町村立・学校などの図書館司書を中心に組織されている鳥取県図書館協会の総勢24名の皆さまが公文書館を視察されました。

この視察は、図書館司書の役割のひとつである利用者と必要な資料・情報を繋ぐレファレンスなどの参考にするため、公文書館に保存されている歴史公文書等の情報を知り、利用者の皆さまへのより良い情報提供に活かすことを目的に開催されたものです。

公文書がどのように収集・整理・保存されているのか、資料の修復や電子化の取組み、展示などの利用の取組みなどをご覧になり、当館を後にされました。

特に、IPM(総合的有害生物管理)の取組や中性紙保存箱による歴史公文書の保管などに興味を持っておられました。

(写真1)図書館協会 齋藤会長のご挨拶

(写真2)公文書館長より公文書館業務の説明

(写真3)展示物の説明の様子

(写真4)書庫内の説明の様子

公文書館 2025/11/18

in 館見学,公文書担当

2025年11月17日

令和7年11月14日(金)、戦後80年特別企画展として「兵士と家族―戦争に翻弄された人々の記録―」(前期)が開幕しました。

(写真1)入り口付近には、館長挨拶と戦争関係地図を設置

(写真2)日章旗の寄せ書きなどを展示

(写真3)生田治亨さんに関する展示

(写真4)松井元之助さんに関する展示

(写真5)下田一清さんに関する展示

(写真7)山本晴昌さんに関する展示

(写真6)共通通路には、国策紙芝居を展示(会期中展示)

公文書館 2025/11/17

in 公文書担当,展示

2025年11月11日

令和7年10月28日(火)に、県史編さんに関する調査及び文書管理状況の調査のため、琴浦町を訪問しました。南部町に続き2回目の市町村調査です。

庁舎内の書庫だけでなく、公文書の保管場所である旧保育園などにもお伺いして多数の文書の保存状況を確認しました(担当者はこちらの保育園に通っていたのでなんだか懐かしい気分でした)。

琴浦町では、農業や畜産に関する文書が多数保存されており、農業や酪農が盛んなこの町の特色が表れていると感じました。

(写真1)琴浦町役場

(写真2)資料調査の様子

公文書館 2025/11/11

in 県史活用担当,県史編さん室,公文書担当,調査