2025年5月29日

5月17日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、鳥取市歴史博物館で、令和7年度2回目の例会を開催しました。

最初に、この会の立ち上げにご尽力され鳥取地域史研究会の会長でもあった小山先生の思い出を語る鳥取地域史研究会の例会「小山富見男先生の歴史教育と歴史研究」が6月14日(土)に県立博物館で開催されると報告がありました。

当館からは、鳥取県の写真史に係る初の書籍となる『鳥取県写真史』の鳥取県史ブックレットを刊行し、その内容を解説する新鳥取県史を学ぶ講座を6月15日(日)に開催することを紹介しました。

(写真1)新鳥取県史を学ぶ講座の案内

次に、澤田調査委員から、前回の宿題となっていた件について、フッ素が多かった大郷村の水源は簡易水道となったことや保導員の職務内容、鳥取刑務所のauditorium-chapelは複数の宗教・宗派が用いる教誨堂であった可能性が高いといった調査結果の報告がありました。

鳥取市歴史博物館の横山学芸員からは、これまでの軍政報告書でとりあげられた鳥取市水道局の水源地を現地調査した結果について、現地の写真を交えながら報告がありました。

(写真2)報告の様子

軍政部活動報告書の解読は、昭和24年3月分の「共同募金や公益質屋等の福祉関連事項」「賃金と労働環境」「労使関係」「農業団体の再編成」「農地改革」などの項目を解読しました。

解読内容に関連し、会員から、米子市は市史によると昭和47年まで公益質屋を設置していたということや(戦後に)アメリカ軍が弓ヶ浜半島の航空写真に穴が点々と空いているのを見て、自軍が行った機銃掃射の跡と見間違い、攻撃していない地域なのにどうして穴が空いているのかと不思議がったなどの話がありました。

(写真3)解読の様子

また、戦前は地久節(皇后誕生日)が母の日と位置付けられていたという話や、農地改革と財産税がほぼ同時に始まり、農地を財産税として物納するケースが多かったため、国の買収額が安かったという話や、農地の小規模化により機械化が進みにくくなったと聞いたというような話もありました。

(写真4)活発な議論が交わされました

公文書館 2025/05/29

in 県史編さん室,講座などのイベント,調査

2025年5月1日

4月19日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、鳥取市歴史博物館で、令和7年度最初となる4月例会を開催しました。

(写真1)占領期の鳥取を学ぶ会例会の様子

最初に、この会を立ち上げるに当たり中心的な役割をはたされ、3月に亡くなられた小山富見男さんのご活躍を偲び、思い出が語られました。

軍政部活動報告書の解読では、昭和24年3月分の中程に進み、「獣医学関連」「歯科関連」「生活援護」「児童福祉」などの項目を解読しました。

(写真2)解読の様子

澤田調査委員からは、当時の鳥取市の母子寮の場所に今は母子生活支援施設があること、現在鳥取市の上水道の水源になっているのはこの時掘られた叶地区の浅井戸であることなどが説明されました。会員からは当時の自身の母子手帳に「栄養不良のため母乳出ず」と書かれているなど、戦後の厳しい生活の思い出話がありました。

(写真3)解説に耳を傾ける参加者

会員で神戸大学の長志珠絵教授からは、このような会は全国的に無く、英語を訳すだけでなく、土地勘のある人が集まって新聞や資料を調べ、当時を知る人からも話を聞いていることが素晴らしいとの発言がありました。長先生はこの会を参考にして大学で兵庫県の軍政活動報告書を解読するゼミを始められたとのことで、今後が期待されます。

会の終了後には、新聞記者が持参した御先祖の戦時の文書や写真を、参加者で見学する即席の検討会が開かれました。戦地で交換したものか、山陰各地の兵士の個人写真が多数含まれる興味深い資料でした。

(写真4・5)会の終了後に資料を見る様子

公文書館 2025/05/01

in 県史編さん室,講座などのイベント,調査

2025年4月21日

令和7年4月17日(木)に開催された鳥取市歴史博物館の教育普及事業「見てみよう!歴史の現場 鳥取大火編」に参加しました。

鳥取大火で焼失を免れた富士銀行鳥取支店(のちの島根銀行鳥取支店)の屋上から撮られた写真が当館にもあります(写真1)。

今回のイベントでは、鳥取大火後の復興事業を経た現在の街並みを旧島根銀行鳥取支店から撮影してみました(写真2)。

北東側の建物への延焼を防いだとされる当時の富士銀行鳥取支店。鳥取市歴史博物館のイベントに参加させていただいたことで私たちも鳥取大火への理解が深まりました(鳥取市歴史博物館のイベントは終了しています)。

公文書館での鳥取大火展示「初公開の大火写真帳『立ち上る鳥取市』」は、4月28日(月)までの開催です。ぜひご来館ください。

(写真1)鳥取大火(ジェームス・ロビネット撮影)(昭和27年4月19日以降)

鳥取県立公文書館所蔵 とっとりデジタルコレクションより

(写真2)現在の若桜街道

(写真3)参加者の皆さんと記念撮影

公文書館 2025/04/21

in 県史編さん室,講座などのイベント,展示

2025年3月24日

令和7年3月6日(木)、県立図書館大研修室にて、資料保存・修復研修会を行いました。講師は、南部町で修復工房「HATA Studio」を経営されている秦博志さんです。秦さんは、県内外の文化財や書画の修復に携わり、修復に関する指導・助言、被災資料の救済等幅広く活動されています。

今回の受講者は県内の図書館・博物館等の職員18名でした。

「HATA Studio」代表 秦博志さん

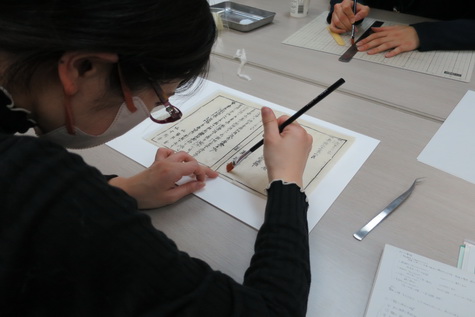

研修では、(1)講義、(2)裏打ち、(3)虫食いや破れのある資料の修復(繕い)を行いました。

(1)講義

資料修復の原則は、できるだけ元の形態で保存することです。資料の持つ複合的な劣化要因を踏まえつつ、資料修復を行う必要があるという話をしていただきました。

裏打ち指導の様子

裏打ち実習の様子

(2)虫食いや破れのある資料の修復(繕い)

資料には保存環境により虫食いや破れなどの劣化が見られることがあります。今回は虫食い部分を補修する「繕い」と、繕い用の「喰い裂き」(和紙の切り口に繊維の毛羽を出すようにしたもの)作りの実習をしました。

繕い、喰い裂き作りの実習風景

繕い、喰い裂き作りの実習風景

【受講者の声】

- これまでは、糊をそのまま使用していたが、水で薄めて使うということと、その薄さに驚きました。図書館では主に書籍を扱いますが、修復の際、最小限の濃さを意識して、利用と保存を考えながら今後に活かしていきたいです。

- 資料補修の技術が実践とともに学べて大変勉強になった研修会でした。

学んだことを業務に反映させていくには、質疑応答にもあった道具の準備や個々の資料の状況に応じた補修などを考えると、県立博物館のように継続的に所蔵資料の補修を進めていく体制の構築から考えていく必要があることを感じました。

また、資料補修について事業者に出した時にどの様なことがなされているのか、その一端を身をもって学べたことは有意義だったと思います。

【最後に】

秦さんには、「今修復することは、50年、100年後の人へ資料をつないでいくため、また安全に再修復できるようにするためであるが、それは資料の状態を共有し相談しながら、適した修復方法を見つけていくことが大切」だと話をしていただきました。

図書館、博物館、公文書館では扱う資料は異なりますが、資料の保存と利用に携わる者として、50年、100年後の人へつないでいくために必要な経験と知識を学ぶ機会を持ち続けていくことが大切であると思います。

ご指導いただきました秦博志さんには、厚くお礼申し上げます。

公文書館 2025/03/24

in 会議など,公文書担当,講座などのイベント

2025年3月18日

3月15日(土)午後2時から4時まで、鳥取市歴史博物館において、今年度最後となる例会を開催しました。

最初に、会の事務局であるやまびこ館の横山学芸員と当館の澤館長から、来年度の占領期の鳥取を学ぶ会の開催予定等について、会員へ報告しました。来年度は、現在より30分間開催時間を拡大して毎月(午後1時30分~午後4時)の例会を実施することとなります。

(写真1)澤公文書館長からの翌年度の開催要項や占領軍のご子孫の来県予定の説明

次に、澤田調査委員から「教育映画を学校で上映していたということは学校に暗幕があったのか?」「境町が境市ではなく境港市になったのは境と同じ名前の市町村があったからなのか?」といった前回の質問に対する調査結果の報告がありました。

(写真2)澤田調査委員による前回の例会での質問事項に対する調査結果の解説の様子

今回から軍政部活動報告書の昭和24年3月分の解読に入り、「日本の行政(国への陳情や議会活動、市町村のリコールの動き等)」「国の地方支部の活動(銃刀等の回収や徴税状況等)」「日本の法廷運営(選挙法や租税法違反、検察審査会)」「政党活動」「衛生行政活動(保健所建築、病院給食)」といった項目を解読し、澤田調査委員から解説がありました。

会員からは、米子市は市営葬儀場があったということだが子供の頃から(地元であるにもかかわらず)一度も聞いたことがないとか、学校給食には大きすぎて病院給食に利用されたアメリカ陸軍の余剰Mess Tray (食料の配布皿)に対する感想など、今回も様々な質疑や意見交換が行われました。

(写真3)会員によるレポートの解読の様子

公文書館 2025/03/18

in 県史活用担当,講座などのイベント

2025年2月21日

令和7年2月1日(土)、関本明子さん(倉吉博物館主幹学芸員)、山本恭子さん(米子市立山陰歴史館副館長兼主幹学芸員)を講師にお招きし、倉吉交流プラザ視聴覚ホールにおいて、新鳥取県史を学ぶ講座(民俗)「鳥取県の絣—倉吉と弓浜—」を開催しました。参加者は100名でした。

(写真1)公文書館長挨拶

講演では、関本明子さんに「倉吉絣の文様と用途―民俗文化財調査の中間報告―」というテーマで、調査の中で明らかとなりつつある倉吉絣の文様と用途などの特徴について解説いただきました。

(写真2)関本明子さんによる講演の様子

また、山本恭子さんには「山陰歴史館所蔵の絣資料 ―弓浜絣を中心に―」というテーマで、山陰歴史館所蔵の弓浜絣の名品などについて解説していただきました。

(写真3)山本恭子さんによる講演の様子

興味深いお話が多く、参加された県民の方々は、鳥取県の絣に関する関心を一層深めていただいたものと思います。

公文書館 2025/02/21

in 県史活用担当,講座などのイベント

2025年1月30日

1月25日(土)午後2時から4時過ぎまで、鳥取市歴史博物館において、1月例会を開催しました。

最初に、参加者の方から、「島根県の軍政レポート」を翻訳し、今後これをどう活用するか検討しているとの報告がありました。

軍政レポートの特定のANNEX(添付資料)だけや部分的な抄訳ではなく、全訳しようとしているのは、全国でも鳥取県と島根県のレポートだけとのことであり、大変貴重な取組と言えます。

次に、前回の会で出ていた「統制会の概要や公定価格が柔軟性を失わせているとはどういうことか」「木炭はそんなに重要なものだったのか」といった疑問点について、澤田晶子調査委員から調査内容の報告がありました。また、「戦後の中学・高校の変遷」について、「鳥取市立西中学校は市立高女の校舎を一部使用して創設され、鳥取市立北中学校は、久松小学校高等科校舎を転用し創設された」こと等の報告がありました。会員の方からも、米穀通帳の記憶や在籍した鳥取北中の校舎の記憶等について話がありました。

(写真1)県内の高校の変遷について議論する参加者

(写真2)占領軍の家族用住宅の解説

今回の軍政部活動報告書の解読では、前回に引き続き昭和24年2月分を行い、「教員の現職教育」「社会教育」「高等教育」「徴税」「供出」といった項目を解読しました。

来年度の夏には昨年度の秋以来となる報告会を開催する予定であり、会では、引き続き報告書の解読を進めていきたいと思います。

公文書館 2025/01/30

in 県史活用担当,講座などのイベント

2024年12月26日

12月21日(土)午後2時から4時まで、鳥取市歴史博物館において、12月例会を開催しました。

最初に、前回質問のあった「中国電力は中国配電とどこが合併してできたのか」について、各地の電力会社が中国電力となるまでの変遷について、澤田晶子調査委員から説明がありました。

今回の軍政部活動報告書の解読では、前回に引き続き昭和24年2月分を行い、「統制会」「闇市」「賠償機械」「学校視察」「学校改革」「教育委員会」の項目を解読しました。

解読内容に関して、会員からは、木炭は当時公定価格で取引されていたということだが、そんなにも重要だったのかということや、高校を統廃合した跡地のこと等の質問や体験談がありました。

(写真1)高校の統廃合についての解説の様子

今回の会では、横山展宏学芸員が神戸映画資料館から借用した漫画映画「森の泣蟲坊や」を鑑賞しました。この映画は、1928年作成の「モリノナキムシコゾウ」(軍政部活動報告書に出てきたものだが、アニメーション史のWeb サイトや書籍にも記載がない)ではないかと推測している映画です。

映画を見た会員からは、「思ったよりちゃんとしていて、動きがなめらかだった」「よくわからない」「フィルムが逆につながれているのではないか」「女性(狸が化けているのでは?)がグラスに変わっていくところがディズニー映画のよう」等の感想や意見がありました。

(写真2)漫画映画の関連事項の解説の様子

今後も、報告書を解読して内容の疑問点等も調査しながら、占領期の鳥取の実態を明らかにしていきたいと思います。

公文書館 2024/12/26

in 県史活用担当,講座などのイベント,調査

2024年11月25日

11月16日(土)午後2時から4時まで、鳥取市歴史博物館において、令和6年度の11月例会を開催しました。

今回は最初に、鳥取市在住者が作成したと軍政部活動報告書に記録された、漫画映画「モリノナキムシコゾウ」と関係すると思われる漫画映画「森の泣蟲(なきむし)坊や」が10月20日に神戸映画資料館にて開催された「神戸発掘映画祭2024」で上映されたことが、会員の澤田さんから紹介されました。

軍政部活動報告書の解読は、前々回から引き続き昭和24年2月分を行い、今回は「供出」「食糧配給」「肥料配給」「漁業」「鉱業」「報奨制度」「林業」「電力」「建設」の項目を解読しました。

そのうち、「林業」の項目では、「本県史上初のマツクイムシ被害が県に報告された」と記載されていました。しかし、従来、鳥取県で松食い虫被害が発生したのは昭和48年とされています。24年の記事をどのように解釈するか、今後考えていきたいと思います。

11月例会の様子

公文書館 2024/11/25

in 県史活用担当,講座などのイベント

2024年10月28日

今回の昭和24年2月の軍政部活動報告書の解読では、最初に、労働基準局の検査により発覚した労働基準法違反の案件や労働組合の活動、賃金引上等の争議などの労働監督関係の報告を読み進めました。次に、小麦の不作や農業会の解散と農協の結成、農業改良普及員による普及活動といった農業関係の報告について解読しました。

(写真1)10月例会の様子

今回の解読部分には「労働ボス(labor boss)」という用語が出てきて、会員から、「労働ボスとは戦前の口入れ屋や手配師、人夫出しなどのことだろうか」とか、「(中間の手数料を搾取しない)無料職業あっせん事業は戦前にもあり、第一次世界大戦前後から無料の職業紹介所を行政が設置していた」というお話をいただきました。

農業関係では、報告書に出てきた4Hクラブについて、会員から、「4つのH、Head(頭脳)科学的にものを考える、Hand(技術)腕を磨く、Heart(心)友情、Health(健康)健康にやっていくが4Hクラブの信条で、アメリカで始まり日本に導入された」という解説や「家のかまどを近代的にした事業を4Hクラブの食生活改善活動として発表したことがある。」という思い出などをお話しいただきました。

(写真2)活発な議論が交わされました

(写真3)当時の新聞記事の説明

引き続き、会員の方の疑問や記憶も参考にし、報告書の解読を進めたいと思います。

公文書館 2024/10/28

in 県史活用担当,講座などのイベント