中止となりました古海36号墳の現地説明会資料をアップしました。

令和7年10月26日(日)に開催予定でしたが、中止となりました古海36号墳の現地説明会資料をアップしました。

画像をクリックしていただくと、資料(PDF 約2.6MB)が開きます。↓

古海36号墳の発掘調査を実施しています

鳥取県埋蔵文化財センターでは、鳥取県における古墳の成り立ちを解明するため、古墳時代前期の大型古墳が所在する鳥取市の本高・古海古墳群の調査研究に取り組んでいます。今年度は昨年度に引き続き、古海36号墳の発掘調査を実施しています。

昨年度の発掘調査によって、古海36号墳が全長約65mの前方後方墳であることが明らかになりました。また、古墳の裾部分から古墳時代前期の土器が出土したことから、この古墳が古墳時代前期(約1700年前)に造られた、鳥取平野でも最古級の古墳の一つである可能性が出てきました。

今年度の調査では、古墳の形状や古墳の築造方法をさらに詳しく調べるとともに、古墳の時期を推定するための資料を集め、鳥取平野の古墳築造開始期の様相を明らかにしたいと考えています。

発掘調査は11月中旬までの予定です。10月中下旬に現地説明会の開催を計画しています。

発掘調査の様子

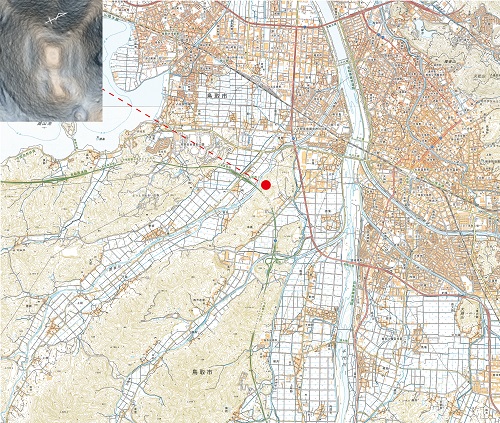

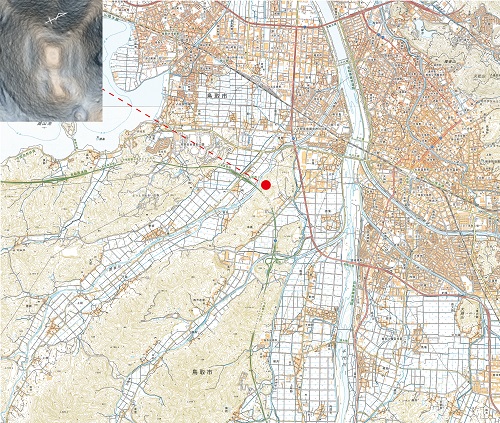

古海36号墳の位置

考古学講演会2024「鳥取における前方後円墳の出現と展開」でいただいた御質問への回答(その3)

令和7年3月22日(土)に開催した考古学講演でにいただいた質問についての第3回目の回答です。

今回の回答者は、報告を行った鳥取県埋蔵文化財センター文化財主事(講演会当時)森本倫弘です。

【質問8】

古海36号墳は、本高・古海古墳群やその付近の前方後円墳に比べて、前方部が発達しているようにみえますが、本高14号墳とは時期的な差は本当にないのでしょうか?

また、資料「森本9」 (pdf:848KB)の古墳編年表で本高14号墳より後に古海36号墳の時期を推定しているが、その根拠を教えてほしい。

【回答8】

地形の起伏がわかる詳細な地形図を確認すると、古海36号墳の前方部が発達していない形(細長い長方形)をしているようにみうけられます。しかし、墳丘が崩れて形状が変わっている可能性もあり、現在の前方部の形状が本来の形状を留めているとは限りません。前方部の形状や規模については令和7年度の発掘調査で確認する予定ですので、今後、詳細が明らかになるものと期待しています。

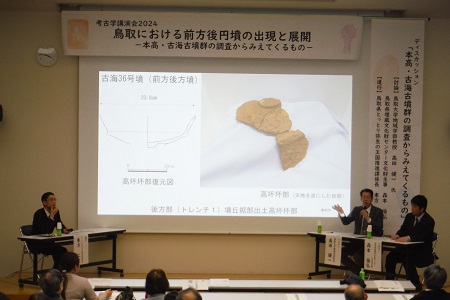

古海36号墳の築造時期については、令和6年度の発掘調査で古海36号墳後方部墳裾から出土した高坏が古墳時代前期のものである可能性が高く、本高14号墳(古墳時代前期中頃)と前後する時期に築造された古墳である可能性が高まりました。古海36号墳の築造時期については今後も慎重に検討を進めて行くことにしています。

考古学講演会の資料「森本9」には本高14号墳や古海36号墳等の時期を推定した図を載せていますが、こちらは本高・古海古墳群のこれまでの研究成果として、『新鳥取県史(資料編)考古2古墳時代』の古墳編年(因幡)の図をもとに作成したものです。

前述したとおり、令和6年度の発掘調査により古海36号墳は本高14号墳と前後する時期に造られた可能性が高まったことから、この古墳編年図の再考も必要となるかもしれません。今後、調査研究を進めて行くなかで、本高・古海古墳群における前方後円墳、前方後方墳の変遷を明らかにしていきたいと考えています。

【質問9】

千代川左岸の本高・古海古墳群と千代川右岸の古墳群とはどんな違いがあるのか?

【回答9】

千代川左岸・右岸とも古墳の築造は方墳から始まっていると考えられますが、前方後円墳の出現に限って言えば、千代川左岸の古墳群が右岸に先行しているようです。

現在、千代川の左岸の本高・古海古墳群に所在する最古の前方後円墳である本高14号墳(全長63.7m)が古墳時代前期中葉の築造である一方、千代川右岸にある最古の前方後円墳である六部山3号墳(全長65.5m)が古墳時代前期後葉、次に続く古郡家1号墳(全長92.5m)が古墳時代前期末~中期初頭の築造と考えられております。

現在の調査状況を見る限り、千代川左岸の集団の方が右岸より早く、前方後円墳という墳形を採用したと考えることができます。

【質問10】

資料「森本9」 (pdf:848KB)には、山ヶ鼻古墳が菖蒲廃寺跡と近接とあるが、文献調査と関連して考えられないか?

【回答10】

本高・古海古墳群では、古墳時代前期から終末期までこの地域の有力者層の古墳が継続的に築造されています。古海古墳群の古墳の1つである「山ヶ鼻古墳」は7世紀中頃に築造された方墳(推定)です。ほぼ同時期(7世紀末から8世紀初頭)に創建された古代寺院の菖蒲廃寺とは直線距離で約900mと近接していることから、山ヶ鼻古墳の被葬者と菖蒲廃寺の創建者との関連性が注目されています。

両遺跡が所在するのは旧国郡名でいえば因幡国高草郡にあたり、宝亀2(771)

年に高草郡出身の采女である国造浄成女が「因幡国造」姓を与えられたという記録(註1)からこの地が因幡国造氏の本貫地であったことがうかがえ、菖蒲廃寺は因幡国造氏が創建した寺院である可能性が考えられます。

本高・古海古墳群に埋葬された有力者層は、古墳時代を通じて鳥取平野を治め、続く飛鳥時代にもその力を維持していたのかもしれません。

註1:『続日本紀(しょくにほんぎ)』宝亀二年二月九日条「因幡国高草采女従五位下国造浄成女ら七人に姓を因幡国造と賜う。」

考古学講演会2024「鳥取における前方後円墳の出現と展開」でいただいた御質問への回答(その2)

令和7年3月22日(土)に開催した考古学講演でにいただいた質問についての第2回目の回答です。

今回の回答者は、御講演をいただいた鳥取大学地域学部教授 髙田健一氏です。

【質問4】

鳥取の古墳は山を削って築造されている場合が多いようです。山を削って古墳を築造「(地山削り出し」)する意図はどのようなことが考えられるのでしょうか? 山陰以外の地域でも山を削って古墳を築造する場合が多いのでしょうか?

【回答4】

古墳の形を「地山削り出し」によってつくることは,丘陵上で古墳を築造する場合には、鳥取に限らずよく見られる行為ですが、盛土が少ない・ほとんどないというのは,弥生時代の墓作りにも共通する部分があるので、その伝統かと考えています。

また、急斜面の丘陵上で古墳を築造する場合、「地山削り出し」の方が盛土よりも崩落の危険が少ないし、施工も容易だと考えられます。葺石やテラスがない状態では、「地山削り出し」の方が合理的だったのかもしれません。

山陰以外で「地山削り出し」による古墳が多い地域としては、例えば,丹後や但馬のような北近畿地方、美作のような中国地方の山間部がありますが、古墳の規模によっても差があります。

【質問5】

出現期古墳で、副葬品としてどのような玉類が採用されているかを教えていただきたいです。因みに、北陸~山陰は玉類製作が盛んであると聞いているのですが、製作地域の古墳に副葬される玉類はそこで製作される玉類と関連性はあるのでしょうか?

【回答5】

出現期古墳とされる古墳では、玉類を副葬する古墳が少ないというのが実態です。副葬されている場合には、ヒスイ製の勾玉や緑色凝灰岩製の管玉ですが、数点と少ないことが多いようです。ヒスイ製の勾玉は北陸産と考えられており、管玉は、緑色凝灰岩の元素分析では「未定C群」と呼ばれ、朝鮮半島産と推測される材質のものがみつかっています。これは、本来は弥生時代に流通していた伝世品で、貴重なため数点しか副葬されないのだという解釈があります。

玉の副葬が増えるのは前期中頃から後半にかけてで、玉作の遺跡も全国各地で増加します。島根県の花仙山産の管玉が前期末頃に増加します。製作地は、玉造温泉でも有名な史跡出雲玉作跡が有名です。この時期に出雲に円筒埴輪をもった大型前方後円墳が現れるので、玉作によって王権と結びついたと考えられています。また、材料を畿内(奈良県曽我遺跡など)にも供給して生産が拡大しており、王権が流通にも関与したと考えられています。

【質問6】

前方後円墳の受入の意味するものは何でしょうか?また、この受入は自発的だったのか、他動的だったのか教えていただきたい。また、前方後円墳と前方後方墳はどちらが先に出現したのかについても教えていただきたい。

【回答6】

前方後円墳という墳墓形式を受容するということは、ヤマト王権と強い関係を結ぶということだと一般的には解釈されています。この「王権と強い関係」については、(1)王権への服属と考える説がある一方、(2)王権との連合・同盟関係の構築と考える説があります。(1)と(2)は対立する意見というよりは、どちらの要素をより重視するかの違いと言った方が良いでしょう。(1)は、研究史の初期からある考え方で、墳丘規模や築造技術の入念さ、副葬品の豊富さなどを考慮すると、中央と地方では格差があるという認識に基づいています。(2)は、地域の事例を具体的にみると、王権の中枢にはない独自の要素があり、それが弥生時代から引き継がれているという認識に基づいています。そもそも前方後円墳は、近畿地方にあった要素だけでできておらず、各地の墳墓の要素を統合している面がありますので、王権からの一方的な影響と見ることができないと考えるのです。近年では、(2)の側面を評価しつつも、(1)の側面を無視できない、つまり、地域の独自性と王権との関わりの綱引きで考える見方が多くなっていると思いますし、地域ごとに具体的に見ていく必要があると思います。

自発的か、他動的かは、考古学ではよくわかりません。「不承不承」であったとしても、ヤマト王権と同じ道具立ての副葬品、同じ墓作りをしていれば、「自発的」と見なさざるを得ないと思います。しかし、それは,時代の趨勢にあらがえなかった「他動的」対応の結果かも知れません。

前方後円墳と前方後方墳は、単純に先後の関係におけません。例えば、近畿地方の前期古墳群で古くから調査の蓄積がある向日市の例が参考になります。講演でも言及した前方後方墳の元稲荷古墳は,特殊器台型円筒埴輪をもつ最古級の古墳の一つですが、これよりさらに古い段階の前方後円墳として五塚原古墳があります。ここでは、前方後円墳→前方後方墳の順なのです。山陰では、方形墳の伝統があるので、前方後方墳→前方後円墳の順を考えるのが自然だ、と解釈していますが、実態はそうでないのかも知れません。

【質問7】

古墳時代の初頭の鳥取では方墳が築造されたということであるが、このことは弥生時代の四隅突出型墳丘墓の影響なのかどうか教えていただきたい。

【回答7】

出雲の前期方墳には、四隅突出墓の形を継承したと考えられる荒島墳墓群がありますが、因幡・伯耆では古墳出現直前の四隅突出墓はほとんどありません。弥生時代の後期後半(妻木晩田遺跡や青谷上寺地遺跡の最盛期)以降の鳥取では、むしろ、方形の墳丘墓が主流になってきます。したがって、鳥取の前期方墳は、四隅突出墓の影響ではなく、その影響がなくなった後の方形墳丘墓の形を引き継いだのだと考えられます。

考古学講演会2024「鳥取における前方後円墳の出現と展開」でいただいた御質問への回答(その1)

令和7年3月22日(土)に開催した考古学講演でにいただいた質問について、順次回答します。今回は第1回目で、回答者の御指名がなかった内の3問について埋蔵文化財センターからお答えします。

【質問1】

埋蔵文化財センターのホームページ上で、古海古墳群全体をグーグルマップ上で示してほしいが、可能でしょうか?

【回答1】

現在、鳥取県埋蔵文化財センターでは、旧来から使用している紙の遺跡地図をとりやめ、鳥取県のホームページで公開されている「とっとりWEBマップ」上で閲覧が可能となるプロジェクトを進めており、令和7年3月末から「試用版」として公開しています。ここでは、古海古墳群のみならず鳥取県全体の遺跡の位置や範囲を掲載しており、古海古墳群の古墳の配置を御自宅のパソコンで御覧いただけますので、お試しください。

ただし、「試用版」ですので、今後データを最新のものに更新して、令和8年度から本格運用する予定です。

「とっとりWEBマップ」は、あおや かみじろうのイラストクリックしていただくと掲示されます。→

【質問2】

古海古墳群の「新発見の大型前方後円墳?」はなぜ発掘調査できないのか?予算上のことでしょうか?

【回答2】

講演会の内容から、お尋ねなのは、立体地形図でお示しした「古海17号墳」と「古海28号墳」のことであると思いますので、その前提でお答えします。

これらの古墳が前方後円墳の前方部と後円部が地滑りの結果離れてしまった古墳であるとしますと、全長70m超級の古墳となる可能性があります。本高・古海古墳群内にある他の前方後円(方)墳の規模を凌駕することとなり、この古墳は本高・古海古墳群の中で極めて重要な位置をしめることとなります。

こうしたことから、当センターでは、この古墳の重要性に鑑み、発掘調査を視野に入れた計画を慎重かつ綿密に立てるため、時間を要しているところです。

【質問3】

ディスカッションで古海18号墳が話題となったが、その内容についてよく分からなかった。

【回答3】

古海18号墳は、全長が50m程度となる前方後円墳と考えており、本高・古海古墳群の中では大型古墳に位置づけられるものです。また、前方部の幅が狭い可能性があることから、本高14号墳同様に古墳時代前期に位置づけられる古い古墳ではないかというパネリストからのコメントがあり、古海18号墳の古墳群の中での重要性が示されました。

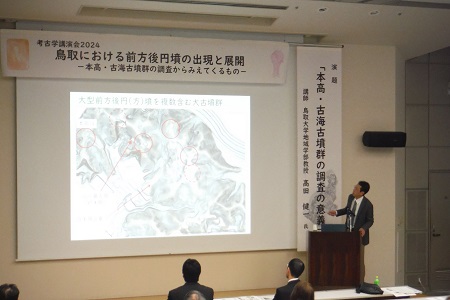

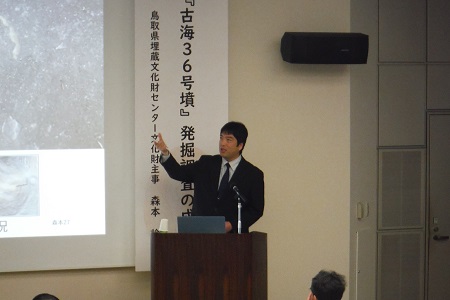

考古学講演会2024「鳥取における前方後円墳の出現と展開ー本高・古海古墳群の調査からみえてくるもの-」を開催しました。

令和7年3月22日(土)にとりぎん文化会館(鳥取市尚徳町101-5)で考古学講演会2024を開催し、岡山県、兵庫県など県外の方も含め85名の皆様に御参加いただきました。

御参加いただきました皆様、ありがとうございました。

参加された方から「資料を使い、御自身の体験を基に組み立てて話されていて、今後に期待されることも十分に納得できた。」、「本高・古海古墳群をそもそも知らなかったし、こんなにたくさんの古墳があるとは驚きだった。」、「これからの調査研究が楽しみです。」などの御感想をいただきました。

鳥取大学地域学部教授 髙田健一氏の講演

鳥取県埋蔵文化財センター 森本倫弘文化財主事の報告

ディスカッションで古海36号墳から出土した土器について話題に

ディスカッション進行役の鳥取県とっとり弥生の王国推進課係長 東方仁史氏

古海36号墳の現地説明会を開催しました。

令和6年9月28日(土)に古海36号墳の今年度の発掘調査成果を皆様にお伝えする現地説明会を開催しました。

少し雨の心配がある天候でしたが、無事、現地説明会を開催することができました。

参加した皆様からは、「小学生の時に登って以来40年ぶりに現地に来たが、このような立派な古墳があるとは全く知らなかった。」、「古海36号墳の解明をもっとしていただきたい。」、「なぜ、前方後円墳でなくて前方後方墳なのか?円でなく四角形を選択したのか?」など多くの御感想や御質問をいただきました。

現場まで山道を約30分歩きました。

発掘調査の概要を聞く参加された皆様

土器の出土状況を説明する担当職員

土の堆積について説明を聞く参加された皆様

【申込受付は終了しました。】古海36号墳の現地説明会を開催します!

鳥取県埋蔵文化財センターが令和6年度に実施した古海36号墳(ふるみ36ごうふん)の発掘調査成果をお伝えする現地説明会を下記のとおり開催します。説明は20名ずつ2回に分けて実施します。御参加いただくには事前にお申込が必要です。

1 開催日

令和6年9月28日(土)

2 開催時間

説明は2回に分けて実施します。

(1)第1回

受付:午前10時20分から午前10時30分まで

移動・見学:午前10時30分から正午まで

(2)第2回

受付:午後1時20分から午後1時30分まで

移動・見学:午後1時30分から午後3時まで

3 募集定員

各回それぞれ20名

4 募集期間

令和6年9月20日(金)午前8時30分から9月26日(木)午後5時まで

※定員になり次第募集を締め切ります。

5 駐車場

イナバ電気株式会社様の敷地の一部に設けています。

駐車場案内図 (pdf:1000KB)←ここをクリックしてください。地図が開きます。

6 受付

駐車場内に設けています。

7 服装等

屋外での活動に適した服装、雨具、トレッキングシューズなどの履物、飲み物、帽子

※古海36号墳は標高約69mの丘陵上にあり、現地までは急な山道を登山します。(移動片道30分)

8 お申込方法(お申込受付は終了しました。)

とっとり電子申請サービスでお申し込みください。次の御希望の時間をクリックしていただくと、申込フォームにつながります。

(1)第1回(午前10時30分から正午まで)

(2)第2回(午後1時30分から午後3時まで)

9 荒天等での中止

開催の可否は、9月27日(金)午後4時までに鳥取県埋蔵文化財センターホームページでお知らせします。

古海(ふるみ)36号墳の発掘調査を開始しました!!

鳥取県埋蔵文化財センターでは鳥取県内での古墳の成り立ちを解明するため、鳥取市の千代川西岸に所在する「本高(もとだか)・古海古墳群」の調査研究に取り組んでいます。

今年度の調査対象である「古海36号墳」は、大型の古墳が複数確認されている古海古墳群の中にあり、鳥取県を代表する大型古墳のうちの一つです。現在までの研究では、古墳時代中期に築造された全長67mの前方後方墳とされていますが、詳細についてはよくわかっていません。

調査では詳細な古墳の形状や規模、築造された時期などを確認し、千代川左岸地域の古墳の成り立ちの解明に繋げていきたいと考えています。

古海36号墳調査風景

古海36号墳位置図