2017年5月31日

平成29年5月29日(月)、平成29年度 第1回 近世部会を開催しました。

会議では、平成29年度刊行予定の『新鳥取県史 資料編 近世4・5因幡編』の刊行スケジュールなどについて協議しました。

また会議終了後、史料検討会を実施し、『因幡編』掲載資料などについて史料を閲覧しながら、協議しました。

近世部会での協議の様子

県史編さん室

公文書館 2017/05/31

in 会議など,県史編さん室

2017年2月7日

民俗部会は、平成29年2月1日、米子市淀江町の特産品である淀江傘の製作用具調査を開始しました。

(写真1)淀江和傘伝承館に展示される和傘

淀江傘は江戸時代、文政期(1818-1830年)に生産が始まったと言われています。淀江町は竹材が入手しやすく、傘を大量に干すことができる砂浜もあり、大正時代には製造業者が71軒、年間生産量が17万本にものぼり、西日本一円に出荷するまでであったといいます。

この淀江傘は洋傘の普及で衰退しましたが、現在は淀江傘伝承の会が中心となって、生産技術を継承しています。この鳥取県を代表する特産品と生産用具を記録化するために、今回は傘骨作りに使用される道具を調査しました。

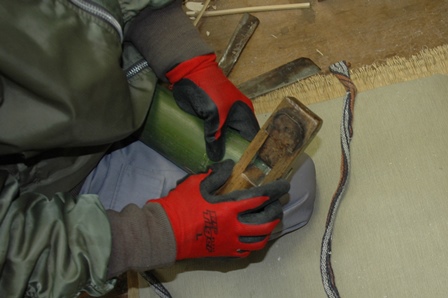

(写真2)節取り用の鉋(かんな)で竹外側の節を削る様子。

鉋は削る部分が竹の形状に合わせて円形になっている。

(写真3)節(ふし)削りの機械で竹の内側の節を削る様子

(写真4)傘骨の先端を細く削る「骨削り」

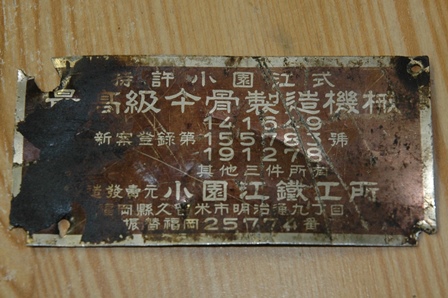

(写真5)「骨削り」は福岡県久留米市の小園江鉄工所が製作、正式名称は「最高級傘骨製造機械」とある。

傘骨作りは多くの道具類を使用しています。節削りの機械のように、一見、新しく見える機械類も骨格部分の老朽化で木製から金属製に最近修理したもので、根本的な部分は戦争前のものもあります。古い壊れた機械を別途保管しておいて、部品取りしているそうです。唯一古い木製骨格が残っていた「骨削り」もこの日、金属製骨格に修繕されるため鉄工所に運ばれていきました。

今回の調査は今後刊行される「民俗2 民具編」に反映されます。今後、しばらく調査に御協力いただくことを了解していただいた淀江傘伝承の会の皆様に厚く御礼申し上げます。

県史編さん室

公文書館 2017/02/07

in 県史編さん室,調査

2017年1月4日

元鳥取県史編纂専門委員で、新鳥取県史編さん事業の専門部会委員(中世部会)も務められた日置粂左ヱ門氏が、平成28年度鳥取県文化功労賞知事表彰を受賞されました。これを記念する巡回展と記念講演会が開催されます。

公文書館 2017/01/04

in 県史編さん室,講座などのイベント

2016年12月28日

平成28年12月19日(月)、第2回鳥取県新鳥取県史編さん委員会を実施しました。

公文書館会議室で行われた委員会には、7名の委員に御出席いただき、平成28年度の各部会事業の実施状況について報告を行った後、平成29年度事業等今後の取り組みについて協議しました。

編さん委員会での協議の様子

県史編さん室

公文書館 2016/12/28

in 会議など,県史編さん室

2016年12月6日

平成28年12月2日(金)、平成28年度 第2回 民俗部会を実施しました。

会議では、平成30年年度刊行予定の『新鳥取県史 民俗2 民具編』の基本コンセプト、構成などについて協議しました。

民俗部会での協議の様子

県史編さん室

公文書館 2016/12/06

in 会議など,県史編さん室

2016年11月29日

平成28年11月25日(金)、平成28年度第2回新鳥取県史編さん委員会古代中世部会を実施しました。

会議では、平成29年3月刊行予定の『新鳥取県史資料編 古代中世2 古記録編』の構成・分類・配列などについて協議しました。

古代中世部会での協議の様子

県史編さん室

公文書館 2016/11/29

in 会議など,県史編さん室

2016年11月25日

平成28年11月23日(水)、平成28年度 第2回 近代部会を開催しました。

会議では、平成28年度事業の実施状況を報告した後、平成29年度事業及び資料編『近代5 行政2 経済社会文化』の内容構成や刊行に向けた作業スケジュール等について協議しました。

近代部会での協議の様子

県史編さん室

公文書館 2016/11/25

in 会議など,県史編さん室

2016年11月21日

民俗部会は、平成28年11月16日、米子市の特産品である白ネギを出荷するために調整する用具の調査を米子市彦名町で行いました。

(写真1)米子市彦名町の白ネギ畑

白ネギは長さを58センチメートルに切り揃え、数本に束ねて箱詰めされ出荷されます。そのために葉切り包丁や葉切り専用枠があります。

葉切り包丁は、倉吉市の農具鍛冶が現在も製造販売しており、県内で行なわれる農具市で存在を確認したため今回、白ネギの特産地である米子市で使用する作業の調査を実施したものです。

(写真2)葉切り包丁

(写真3)葉切り専用枠

収穫した白ネギは専用枠に入れて、余分な葉の部分を葉切り包丁で切り落とします。

(写真4)白ネギを枠に入れる様子

(写真5)葉切り包丁で余分な葉を切り落とす様子

(写真6)白ネギを束ね箱詰めする作業の様子

白ネギを出荷するために調整する作業は皮むきや計量、結束などもあり、葉切り包丁以外にも白ネギの根を切り落とすハサミや皮むき器などもあります。調査にご協力いただいた米子市彦名町のT家では、根切り作業に果樹栽培用の摘果ハサミを流用していました。作業によっては農家毎に様々な工夫や流用があるそうです。

今回の調査は今後刊行される「民俗2 民具編」に反映されます。今回、御協力いただいた米子市彦名町のTご夫妻に厚く御礼申し上げます。

県史編さん室

公文書館 2016/11/21

in 県史編さん室,調査

2016年11月17日

(写真1)講演会場の様子

講師は、『新鳥取県史 民俗1 民俗編』の「第2章 民俗芸能」の構成検討や執筆をされた民俗部会委員と調査委員の2名です。

まず永井猛委員(米子高等工業専門学校名誉教授)が「第9章 民俗芸能」の構成を解説し、神楽、かしら打ち、盆踊りなど掲載事例を紹介しました。

(写真2)永井猛委員

続いて福代宏委員(県立博物館主幹学芸員)は、地歌舞伎、民謡踊り・田植歌踊りなどの掲載事例を紹介しました。

(写真3)福代宏委員

約49名の参加者があり、新鳥取県史編さんの成果を県民に広めるとともに今後の鳥取県の民俗研究につながる講演会となりました。

講演会の開催においては、伯耆文化研究会、県立博物館にご協力をいただきました。お礼申し上げます。

県史編さん室

公文書館 2016/11/17

in 県史編さん室,講座などのイベント

2016年11月9日

民俗部会は、10月23日、魚伏籠(うおふせかご)の一種であるウグイを使用する西伯郡南部町浅井の「魚取り」の調査を実施しました。

浅井集落では、氏神さんである賀茂神社(かもじんじゃ:南部町宮前)の秋祭前の10月8日に、青木池の魚取りが行われてきました。近年は、秋祭りは日曜日になり、魚取り祭日前の10月中旬の日曜日実施していますが、平成28年は、雨で増水したため延期となり祭礼後の実施となりました。

「魚取り」は水田の用水確保のために、池の底に沈殿する泥を流すことが主な目的であり、また娯楽を兼ねたものでした。

浅井区の住人であれば誰でも池に入ることができ、男性は魚伏籠の一種であるウグイを使用し、女性はタモを手に多数の参加があり、公平な中で数量を競う賑やかな行事でした。今日では池に入る人も少なくなり、女性の参加者もほとんどなくなるなど少しさびしくなってきたようです。

池の排水口はドフジリと呼んでいるようですが、浅井集落の古老によるとこれは土樋尻(どひじり)が訛ったものといいます。ドフジリは、入札によってここで魚を取る権利を得て、簗(やな)のような道具を使用して魚を取ります。

昭和30年代ごろまでは、この秋祭りに親類、縁者を招き、取ったコイは刺身、味噌汁、フナは鱠(なます)、雑魚は煮つけにして親戚が集い親睦を深めたそうです。

浅井地区はでは、ウグイの作り方の技術継承や、青木池における水草ヒシの大量発生、マコモの繁茂等、池の保守管理に大きな問題があるそうです。

鳥取市気高町の大堤でもウグイと呼ばれる魚伏籠で漁が行われていますが、詳細に観察することによりウグイの構造や、捕獲動作に違いがあることを確認できました。

御協力いただいた浅井集落の皆様に厚く御礼申し上げます。

(写真1)南部町浅井の青木池の様子

(写真2)池の中に入り水草「ヒシ」を集める様子

(写真3)ヒシを陸にあげる様子

(写真4)ヒシの種を回収しなければ来年また大発生するため丁寧に回収する

(写真5)ウグイによる魚取りの様子

(写真6)連続写真その1。

鳥取市気高町では両手でウグイを扱うのに対し浅井では片手で扱う。

(写真7)連続写真その2。

(写真8)捕獲されたコイ

(写真9)青木池のドフジリに設置された簗に類似した道具

(写真10)ドフジリで捕獲されるコイ

(写真11)クワ、ジョレン、スコップなどで水門付近の泥を流す様子。

これが重要な村仕事(ヤクメ)である。

県史編さん室

公文書館 2016/11/09

in 県史編さん室,調査