令和6年8月25日(日)、難波洋三島根大学客員教授、吉田広愛媛大学ミュージアム教授を講師にお招きし、とりぎん文化会館第1会議室において、新鳥取県史を学ぶ講座『鳥取県の銅鐸・武器形青銅器の研究』を開催しました。参加者は41名でした。

(写真1)講座の様子

講演では、難波先生に「鳥取県の銅鐸についての新たな調査成果」というテーマで、出土情報の整理、資料の観察によって新たに判明した「伝大阪府出土銅鐸」(鳥取県立博物館蔵)とそれと同じ鋳型から作られた銅鐸との関係の他、「木山氏所蔵銅鐸」の位置づけ等について解説していただきました。

(写真2)難波洋三先生「鳥取県の銅鐸についての新たな調査成果」

また、吉田先生には「久蔵峰銅矛と某神社旧神宝銅剣」というテーマで、久蔵峰銅矛(琴浦町出土)と某神社旧神宝銅剣(出土情報不明)が、ともに類を見ない特徴的な武器形青銅器であることや、両者の形状の由来とその後への影響、銅剣にあらわされたサメとみられる線刻絵画などから、両者が鳥取に所在する意義について解説していただきました。

(写真3)吉田広先生「久蔵峰銅矛と某神社旧神宝銅剣」

興味深いお話が多く、参加者の方々は、青銅器や鳥取県の弥生時代に関する関心を一層深めていただいたものと思います。

今回の例会では、昭和24年1月の社会教育や選挙、税金の徴収等についての軍政部活動報告書の解読を進め、この月の報告書の解読は終了しました。

(写真1)例会の様子

参加者の方からは、報告書の内容に関連して、最近のボーイスカウト、ガールスカウトの活動状況についての話がありました。また、「NHKが東京でラジオ放送を開始してから11年余りたった昭和11年12月にNHK鳥取放送局からJOLGのコールサインで最初のラジオ放送を行った」というお話のあと、「子どもの頃は、鳥取と松江の放送局があったが、鳥取までは90キロ、松江までは30キロで、鳥取放送局に合わせると、声が小さくなった。また、鳥取のニュースは米子のことはあまり言わないので、不満に思っていた」といった体験談もありました。

当時GHQの指令で、公務員が神社の活動に関わっていれば違反とされていたため、公務員の宗教活動について調査をしていた等の発言もありました。

(写真2)体験の発表や活発な意見交換が行われました

来月からは、新たな月の報告書の解読に入り、引き続き、会員の皆様からの情報等も参考にしながら当時の状況を明らかにしていきたいと思います。

(写真3)当時の新聞記事の解説

(写真4)解読の様子

令和6年6月26日(水)から28日(金)まで鳥取市立北中学校の2年生が職場体験学習に取り組みました。

以下、北中の坪井・田中が報告します。

1日目は、写真を分類しました。昭和の終わりの町の風景や様子が見られました。窓口、レファレンス体験をしました。実際にすると、意外に手間がかかりました。

(写真1)写真整理の様子

2日目は、古文書の修復をしました。難しかったけど、慣れると楽しかったです。

(写真2)裏打ちの様子

その後、引き継いだ簿冊を並べ替えました。

(写真3)簿冊を並べ替える様子

3日目は、古文書の解読をしました。くずし字がありました。はじめてくずし字の辞書を利用しました。

(写真4)古文書の解読の様子

まとめ

3日間の中で2日目が一番楽しかったです。その中でも特に古文書を修復するのはやりがいがありました。公文書館では、明治時代から現在のものが取り扱われていましたことを知りました。

今回の例会では、昭和24年1月の公共事業を含む産業や教育についての軍政部活動報告書の解読を進めました。

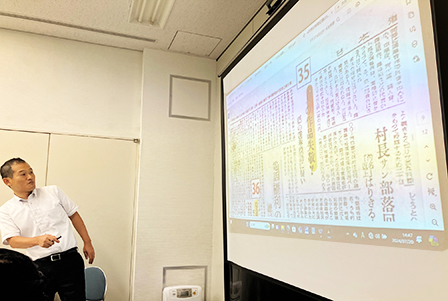

(写真1)英文の活動報告書の解読の様子

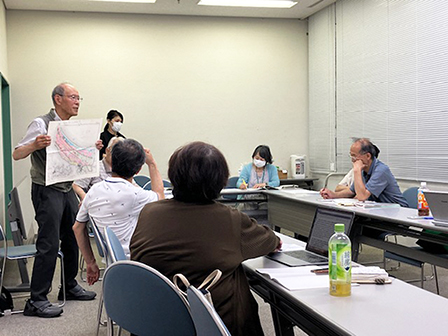

会では、翻訳内容に関連し、参加者から様々な情報や体験が発表されました。

絹製糸場に関しては、県西部の参加者の方から「弓ヶ浜半島では、江戸時代には綿(伯州綿)の栽培が盛んだったが、明治中期には衰退する綿から養蚕のための桑畑への転換が進んだ。地図で見ると昭和5年の桑畑の記号の範囲が広範囲にわたっていたが、平成13年の地図では桑畑の記号の部分はなくなっている」と地図を手にして話がありました。

(写真2)地図を手に説明する参加者

また、皆生送信所に関しては、正式には美保海軍航空隊の皆生送(受)信所というがその施設の跡は現在も残っているとのことで、送信所跡地の写真が投影されました。送信所に関連し、昭和20年7月の米子市への空襲について参加者の父親の体験談もありました。

学校教育に関しては、「この報告書を書いた軍政部教育担当のエバンス氏がよく学校に来ていた」との話や「当時は学校へは下駄で通い校内では裸足だった。トイレがとても汚かった」との体験談がありました。

社会教育では、「昭和24年4月に全国で始まった『婦人週間』以外に、鳥取県では国とは別にその年の1月に『女性週間』が設けられたようだが、戦前から使われてきた婦人でなく女性という言葉を用いたことは先進的だったのでは」という意見がありました。

(写真3)活発な意見交換が行われました

今後も引き続き、会員皆様からの情報や体験等も参考にしながら報告書の英文解読を進めていきたいと思います。

11月7日、8日の両日、県立図書館と公文書館の職員対象の資料修復研修会を開催しました。講師は、南部町在住の修復士・秦博志さん(Hata Studio代表)です。

講師・秦博志さん(修復士・修復工房Hata Studio代表)

両日とも6名ずつの参加で、同じ内容で講義と実務指導を行っていただきました。

(1)講義

ア:資料修復の原則

修復は必要最小限にとどめ、元の状態を壊さないこと。元に戻せる材料や方法を選ぶ必要があります。修復の際に、本紙(修復する資料)より薄い和紙を使用し、小麦粉のみで作られた正麩糊を使うのはそのためです。

ただし極力手を加えないとは言っても、酸性紙などのように保存しているだけで自然に劣化していくものなどについては、劣化を遅らせる処理なども必要になります。

イ:紙の特徴

和紙を透かして見ると、縦横に線が入っているのが分かりますが、線が濃く入っているのが「糸目」で、線が薄く入っているのが「簀の目(すのめ)」です。紙を漉く際には前後に揺するため、繊維が「糸目」に沿って並びます。そのため、「糸目」方向には裂けやすく、折り曲げやすいのです。また、水分は繊維と繊維の間に入り込むため、「簀の目」方向に伸びやすい性質もあります。これらの紙の特徴を活かして修復、製本を行うとよいとの事でした。

(3)実習

ア:裏打ち

裏打ちには「送り」と「投げ」という技法がありますが、今回は「送り」による裏打ちを行いました。糊の濃さは刷毛から糸のように垂れる程度。想像以上に薄い糊を使用します。

裏打ちの実習風景

イ:食い裂きによる繕い

食い裂きは、和紙を細くちぎって虫食いなどの部分を埋めていく技法です。先に和紙を細長くちぎったものを用意しておくと便利だということでした。食い裂きの毛羽を活かし、虫食いなどの部分を埋めていきます。糊の濃さは裏打ちより濃く、緩いジェル状です。糊付けした後は低温のアイロンをかけて乾燥させます。

ウ:大きく欠損した資料の繕い

欠損部分の上に和紙を重ね、少し大きめに鉛筆で形をとり、水筆でなぞってから鉛筆部分が見えなくなるようにちぎります。本紙に糊をつけて貼り付けます(別の場所で和紙に糊をつけてから貼り付ける場合もあります)。糊の濃さは食い裂きと同じ程度です。食い裂きと同様にアイロンをかけて乾燥させます。

エ:切継ぎ

糊の濃さはマヨネーズ程度。資料は糊をつける部分だけ出し、糊がつかなくて良い部分は別の紙で覆い刷毛で糊をつけて貼り合わせます。糊の水分が少ないため紙も伸びないので自然乾燥させます。

参加した職員の感想を紹介します。

- 「今後、今日の学びを生かせる機会を作りたい」

- 「どんな古い資料が出てきても、時間と手間をかければ保存できる自信がついた」

- 「あっという間の3時間だった」

皆様、お疲れ様でした。

今回は、研修に初めて参加する職員も多かったので、基本となる裏打ちと繕いを習いましたが、一度ではなかなか覚えきれない技術です。経験したことのある職員も前回の研修から時間が経っているため、再度受講できたことで思い出す機会になったようです。

普段の業務には直接は関係のない技術でも、知識として持っておくことは、資料と関わる上で大切なことであると実感しました。

御指導いただきました秦博志さんには、厚く御礼申し上げます。