好きなことはいつまでもしていたい・・・ですよね。

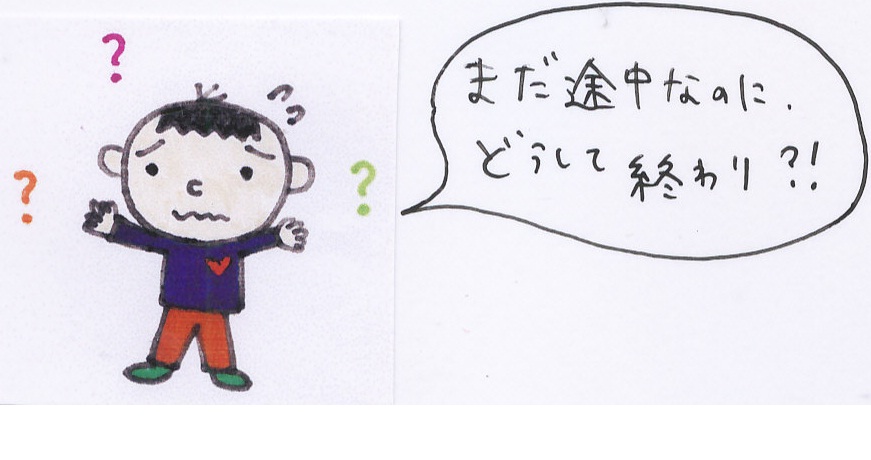

まだ好きなものが残っている途中でやめるのは難しいことです。

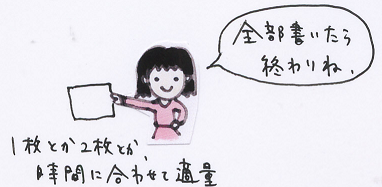

まずは「全部なくなった=終わり」という理解ができるように促していきましょう。

例えば、テレビの時間を30分ぐらいにしておきたい時、90分のDVDを見始めたら途中で終わりにくいですよね。あらかじめ30分の番組にすると、30分で区切りをつけやすくなる原理と同じです。

お絵かきが大好きなお子さんでしたら、お絵かき帳を1冊渡すと一度に使い切ってしまうほどに夢中になって遊ぶかもしれません。そんなに熱中できるなんて、「将来、絵描きになれるかしら」と思えるすばらしい才能ですが・・・日常生活や集団活動では時間に限りがありますね。“ほどほど”や“適当”で区切りをつけて生活しやすくなるように、長い目で社会性を育てていきましょう。

途中でやめることがどうしてもつらいお子さんには、あらかじめ大人が“適量”を決めて、全部終わったら次のことに切り替えができるように導いてあげましょう。上手くできたら、しっかり褒めてあげましょうね。朝の登園前は特に、時間がないあわただしい場面ですので、遊び始めたら時間がかかってしまうおもちゃは避けた方がよいでしょう。

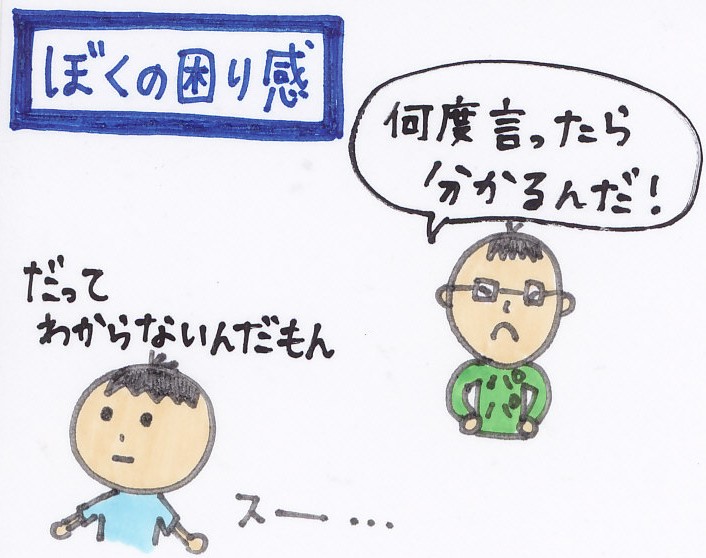

「終わり」や「次」、「同じ」などはあいまいな言葉です。このようなあいまいな言葉に対して、お互いに共通のイメージが持てていないことを、“行き違い”と言います。行き違いは、どちらか一方に原因があるという問題ではなく、お互い様の問題です。

例えば、「この前と同じ場所で待ち合わせね」と約束した二人が、違う場所でずっと待っていた・・・など、行き違いがあると、ひどくがっかりした気持ちになります。行き違いは、お互いに確認し合うことで防ぐことができます。

小さなお子さんでは、まだ相手に確認を求めることは難しいでしょうから、大人の方から具体的に、お子さんに分かるように伝えて、イメージを共有しましょう。そうすると、大きくなったら自分で、「これは~という意味ですか?」など相手に確認していけるようになります。

「終わり」について、お互いのイメージが行き違っていると・・・

↓例えば・・・こういう状況になりがちです。

「こうなったら終わりだよ」と、あらかじめお子さんに分かるように伝えて、終わりの見通しを共有しましょう。

「~したら・・・をする」という見通しを他者と共有できるようになると、「次は何?」とお子さんの方から、尋ねてくるようになるでしょう。

親:「朝の準備が早くできたら、大好きな○○のテレビがたくさん見られるよ」

子:「そうか、わかったよ!」と、お子さんの納得が得られるようになると、

お互いに生活しやすくなりますね。

ただし、この「見通し」・・・目に見えない不確定の未来です。

私たちが雰囲気で何となく理解していることがわかりにくいという自閉スペクトラム症の特徴がある場合、先の予定や段取りなどの見通しを、目に見える形で共有するステップが必要なことがあります。

目に見える伝え方(支援ツール)の紹介

エルマーの活動の中から、「終わりの見通し」を目に見える形(支援ツール)で伝える方法の一例をご紹介します。

|

始めと終わりを強調して示す

|

時間の流れに沿って終わりを示す

|

時間の目安で終わりを示す

|

|

|

|

|

| 「始め」と「終わり」の意識が持てるように、サーキットの活動では、目印を書いて置く |

「~したら、次は・・・する」という意識が持てるように、時間の流れに沿って活動を順番に並べて提示する |

時間の感覚が持てるように、時計を使って「休憩の終わり」を知らせる (針と目印の矢印が重なったら終わり) |

4歳男の子のお母様のコメント

家でも、先の予定を伝えることで、以前より泣くことやイヤイヤが減りました。落ち着いてきたように思います。

|

質問

コーナー

|

質問1 支援ツールって何ですか?

回答1「ホッと安心支援のコラム」(第8号)に掲載しています。

自閉スペクトラム症の特徴を持つお子さんは、見通し、言葉、未来、ルールなど、目に見えない曖昧なことを理解しにくい特徴を持っています。「目に見える形」に変えて伝えることで、理解ができてお子さんの安心につながります。

質問2 文字や数字がまだわからないのですが、どうやって見える形で伝えたらいいのですか?

回答2 「ホッと安心支援のコラム」(第12号) に見てわかるステップ(写真やイラストなど、お子さんの今の育ちに会った方法)を掲載しています。

|

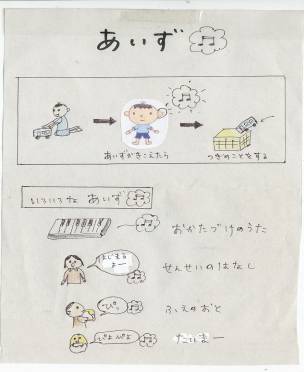

合図で行動を切り替え

日常生活では、合図で行動を切り替えることがよくありますね。

いつも誰かがそばについていて、声をかけてあげられるわけではありません。大人の声かけですんなり切り替えできる場面が増えてきたら、「合図が聞こえた=今していることを終えて次のことをする」という理解ができるように繰り返し伝えていきましょう。

エルマーで使う合図

エルマーの活動の中から、「合図がなったら終わり」の伝え方の一例をご紹介します。

|

休憩の終わり

(お片づけ)

|

おやつの終わり

|

ちなみに、

スタッフも・・・

|

|

|

|

|

| お片づけの歌をピアノで弾きます |

「ごちそうさまをするよ」という合図でタイマーが鳴ります |

打合せ会の時、手短に説明する練習のために、時間の目安として砂時計を使っています(つい長々と話してしまいますので・・・) |

そして、この「合図」・・・目に見えない暗黙のルールです。

目に見えないルールががわかりにくいという自閉スペクトラム症の特徴がある場合、合図について、言葉に含まれた意味(どの音が合図なのか?合図とは何か?など)を具体的に確認し合うことで、切替えがスムーズにいくことがあります。

ホッと安心劇場(第2話)「コミュニケーションの特徴(わかりやすく教えてね)」に、 お子さんの視点でのコミュニケーションの困り感を掲載しています。

目に見える伝え方(支援ツール)の紹介

エルマーの活動の中から、「言葉に含まれる意味」を目に見える形(支援ツール)で伝える方法の一例をご紹介します。

|

「合図」という言葉に含まれる意味を伝える支援ツール

|

|

|

自分への理解が深まるとき

大きくなってきたら、自分への理解が深まる時がくるでしょう。

「ぼくはいつも100%がんばり過ぎてしまうから、他の人より切り替えが難しいタイプみたい。」、「自分は少し人と違うところがある。」と自分のことを理解し出した時、その特徴を悪いことだと思ってほしくないですね。悪い事ではなく、人と違うだけです(少数派)。少しの工夫があれば必ず上手くいきます。小さいころは、その工夫は周りの大人がしてくれていましたが、大きくなったら自分で、困らなくなるような工夫ができるようになるでしょう。

育て方が悪いのではありません

ただし、いくら大人がひと工夫を実践してもなかなかうまくいかず、 やっぱり親子げんかになってしまう・・・ということはありますよね。そんな時、「自分の育て方が悪いのではないか・・・」と落ち込んでしまいますが、そうではありません。お子さんのタイプが、人に合わせて行動するより、自分のペースをしっかり持って行動するタイプであれば、すんなり「わかったよ」と大人が行きたい方向に沿ってくれない場面が多くなるものです。人から何かをさせられる雰囲気は、特に嫌だと感じやすいので、大人が何かさせようとする雰囲気そのものに敏感に拒否反応を示してしまっていることが考えられます。うまく、お子さんをその気にさせる演技力や、お子さんのタイミングをもう少し待つことも必要になってくるかもしれませんね。

困り感と持ち味(強み)

切り替えが難しかったり遊びが終われないというお子さんの特徴は、社会性の面では困り感になることが多いですが、一つのことを追及するという点では、お子さんの強みでもあります。

その強みを、自信を持って発揮してもらうために、大人はできるだけ、終われない場面で怒ったり、叱ったりしないようにしたいものです。切り替えできるように直すという考え方ではなく、子育てのバリエーションを駆使して、支援(ひと工夫)があれば上手くいく・・・支援し合うっていいものだというメッセージを伝えるという考え方で育てていけるとよいですね。

自分は自分のありのままでいい・・・誰もがそう思える社会にしていこうという大切なメッセージを、少数派のお子さんたちは発信してくれているのではないでしょうか。