2026年2月16日

令和8年1月24日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、雪の残るやまびこ館で、令和7年度9回目の1月例会を開催しました。

(写真1)やまびこ館の周りも雪がありました

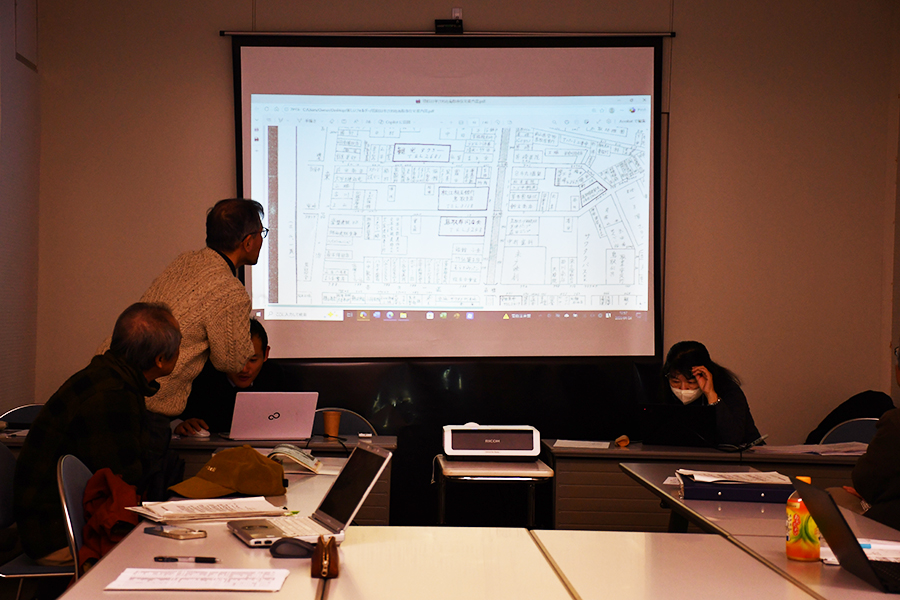

まず、前回質問があったことに関しての調査結果の説明がありました。旭製紙のその後や、労働基準監督署があった場所について詳しい説明がありました。

(写真2)前回の宿題 労働基準監督署の場所の地図

軍政部活動報告書の解読は、引き続き昭和24年5月分に取り組みました。「造船」「学校視察」「社会教育」「食糧増産」などの項目を解読し、5月分を終了しました。

今回の解読範囲で特に興味深かった点が2つありました。

一つ目は新制中学発足時の混乱です。国がインフレ収束を目的に補助金を削除したことで、各地で校舎建築の放棄や市町村の財政破綻が起き、社会問題化したことが説明されました。

もう一つは婦人団体についてです。当時、鳥取県と鳥取市にはそれぞれ婦人団体がありましたが、県の団体が家庭婦人を中心としたのに対し、市の団体が主に職業婦人で構成されたため、争議などをめぐって、活動の方向性に違いがありました。

戦後の民主化の過程で起こったこの様な混乱は、現在編さんが進められている『鳥取県史通史編・現代』の中でも重要なポイントになるのではないかと思いました。

(写真3)当時の写真に見入る会員の皆さん

雪の積もる中、今回も県外から大学院生の参加がありました。鳥取大火(昭和27年)の記事を当時神戸で発行された新聞で探し出し、コピーを持参してくださいました。県内の会員のみなさんも、初めて見る記事に興奮していました。

(写真4)県外の新聞を持ってきていただきました

占領期の鳥取を学ぶ会では県内はもちろん、県外からの参加も大歓迎です。春はもうすぐです。鳥取にも来ていただきやすくなりますので、興味を持たれた方はぜひお越しください。

公文書館 2026/02/16

in 県史編さん室,講座などのイベント,調査

2025年12月27日

12月20日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、やまびこ館で、令和7年度8回目の12月例会を開催しました。

(写真1)例会の様子

まず、前回の質問や不明点に関して、婦人少年局鳥取職員室のfield representativeという役職については、当時の鳥取職員室に労働省から派遣された官僚身分の人がいないため、地元採用の職員と思われるという説明がありました。

会員から、「労働とっとり」創刊号(1949年3月)に事務官として載っている女性がそうではないかとの声があり、別の資料の記載からもその人の可能性がありそうです。無機質な英語の役職名が親しみをもって感じられることになりました。

(写真2)澤田さんの説明

軍政部活動報告書の解読では、引き続き昭和24年5月分を行い、「林業」「鉱業」「運輸」「重要産業の刺激策」などの項目を解読しました。

今回の大きな話題は、神戸村(現鳥取市)にあった酸性白土の鉱床についてです。酸性白土は石油精製やせっけんの原料に使われた粘土鉱物で、現在は猫砂にも使われています。今回から参加された方に、たまたまこの地区の方がいて、地質や戦時中の遺構などについていろいろなお話を聞くことができました。

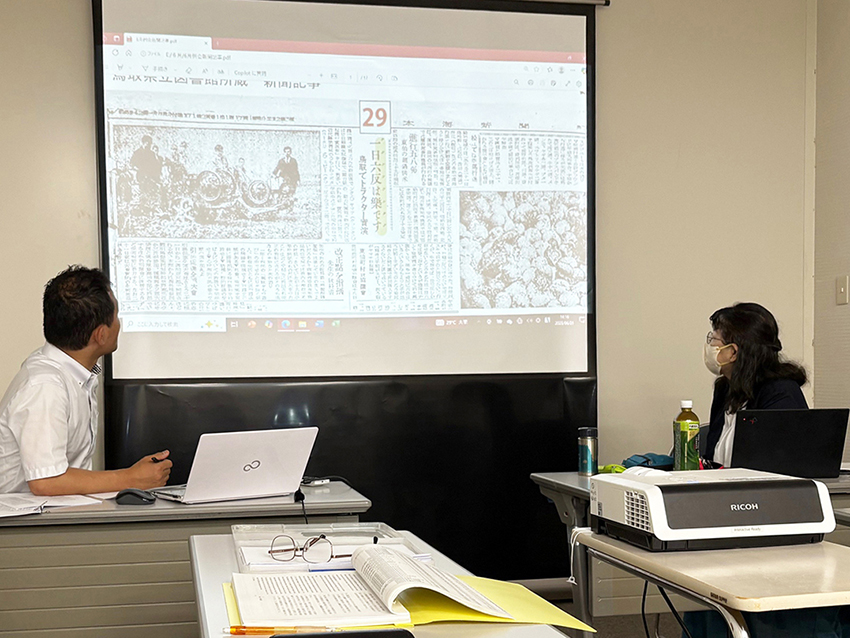

もう一つ興味深かったのは、闇米の話でした。解読分の中では、列車で押収した闇米の行き先が兵庫県の(A?)garimichi Cityと記されています。どこか大きな闇市があった場所と思われるのですが、見当がつきません。「尼崎かな?」「上道は境港の地名だから聞き間違い?」などなど。何かピンとくる方がいらっしゃったら、ぜひお知らせください。

このように、占領期の鳥取を学ぶ会には謎解きのような楽しさもあります。どなたでも参加いただけますので、興味を持たれた方はぜひお越しください。

(写真3)当時の新聞記事の紹介

(写真4)当時の新聞記事について横山学芸員より説明

公文書館 2025/12/27

in 県史編さん室,講座などのイベント,調査

2025年12月24日

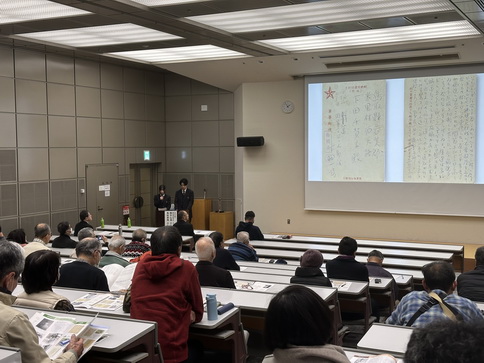

令和7年12月14日(日)、戦後80年特別企画展「兵士と家族―戦争に翻弄された人々の記録」関連イベントの上映会・座談会がとりぎん文化会館で開催され、70名の参加がありました。

今回のイベントの司会・進行は、鳥取敬愛高等学校3年生の長谷卓海さん・桃木心温さんのお二人が務めてくださいました。

BSS山陰放送が平成22年に制作した番組「残されていた兵事日誌~鳥取・旧二部村が伝える戦争~」の上映の後、長谷さん・桃木さんのお二人が、当館企画展に関する史料を朗読しました。史料の内容を聴くことで、より一層心に響きました。

座談会では、荒川和也氏(番組制作者)、生田和子氏(遺族・番組出演者)・山本和重氏(東海大学文学部特任教授)を講師に迎え、史料「兵事日誌」が作成された背景や兵事関係史料の残存状況、番組制作にまつわるエピソードなどが語られました。参加者からは鳥取県と戦争に関する質問が挙がったり、熱心にメモを取る方の姿も見受けられました。

アンケートでは「兵事史料の重要性が分かった」「次世代に向けた若者との共演はよい取組み」「これからの平和教育活動につなげていければ」などの感想が寄せられました。

ご参加いただきました皆様、司会・進行の鳥取敬愛高等学校3年生の長谷さん・桃木さん、講師の荒川氏・生田氏・山本氏には、厚くお礼申し上げます。

(写真1)山根総務部長の挨拶

(写真2)鳥取敬愛高等学校生による史料の朗読1

(写真3)鳥取敬愛高等学校生による史料の朗読2

(写真4)座談会の様子1

(写真5)座談会の様子2

(写真6)会場の様子

公文書館 2025/12/24

in 公文書担当,講座などのイベント,展示

2025年11月27日

令和7年11月15日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、やまびこ館で、令和7年7回目の11月例会を開催しました。

(写真1)とても良いお天気でした!

(写真2)樗谿公園も紅葉しています

まず、前回質問があったことに関しての調査結果の説明がありました。「教護院の県立奨徳学校はどこにあったのか」という質問について、米子市新開三丁目の皆生温泉のところに跡地があるという資料があり、別資料の奨業園として設立された時の説明には「濤声松藾の聞こえる風光絶佳、閑静の地」と掲載されていることや、地図や航空写真、移転後もしばらく跡地に残っていた松の大木の写っている写真などによる紹介がありました。

軍政部活動報告書の解読では、昭和24年5月の「労働監督」「農業」の項目が対象でした。

(写真3)解読の様子

「労働監督」の主な内容は、就職口が著しく不足する中、労働基準局や職業安定所、使用者、労働組合が労働問題にどのように取り組んでいたかということでした。職業補導所という普段聞き慣れない組織も出てきましたが、これは職業上の専門知識や技能を授ける施設で、後に職業訓練法の制定により職業訓練所と改称されます。公共職業安定所が求職者と面接して最適な職種について助言し、近接する職業補導所への入所を斡旋しました。会員の方から、以前配布した鳥取県公報の中に県立公共職業補導所規程があり、設置場所や訓練種目も載っているという報告がありました。横山学芸員からは、この頃はドッジラインで1ドル=360円に設定された後で、そこから好転していくが、当時はこの制度が実施されたばかりで、経済が急速に落ち込んだ時期ではないか?との解説がありました。

「農業」の主な内容は、小麦・馬鈴薯の不作状況を調査したことや農業協同組合の認可と役員の再選状況、農地改革の推進状況、農業改良普及員の認定状況などでした。当時の新聞記事から軍政部報告書と関連した「係員総出で調査 麦・ジャガ芋調査」といった記事の紹介がありました。

「軍政部の執務時間変る」という新聞記事もあり、「午前7時30分から午後4時まてで、昼休みが正午から午後1時までに変更、ただし、水曜、土曜は午前7時30分から12時30分まで」とあったので、「電気がないから朝早いのでは」「サマータイムだったのではないか」「徴兵検査も朝5時から行っていた」といった話が出ました。

(写真4)当時の新聞記事について議論する様子

今回も、神戸から大学院生の方に参加いただき、解読にも参加していただきました。占領期の鳥取を学ぶ会には、どなたでも参加いただけます。興味を持たれた方はぜひ一度お越しください。

公文書館 2025/11/27

in 県史活用担当,県史編さん室,講座などのイベント

2025年11月4日

10月18日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、やまびこ館で、令和7年度6回目の10月例会を開催しました。

今回は、特別なゲストがお見えになりました。国際日本文化研究センター教授のタイモン・スクリーチ先生です。

翌日に県立美術館での日本画に関する講演会を控える中、参加してくださいました。

先生のお父様、マイケル・スクリーチ氏(故人)は、英連邦軍情報部員として、1947年頃鳥取市に駐留しました。先生も、幼いころから鳥取の話を聞かれていたそうで、その話を披露してくださいました。「鳥取ではお城の中に住んでいた(情報部の事務所は鳥取城二の丸跡にあったと推定:事務局注)」「たくさんいた日本人のスタッフに食料やタバコをあげていた」など、貴重なお話を聞かせていただきました。

(写真1)鳥取城跡の英連邦軍事務所の考察

スクリーチ先生は、お父様が遺した2冊のアルバムも持参されました。多くは鳥取に来る前に広島県各地で米兵に撮影してもらったものということで、残念ながら、鳥取で撮影された写真は無いようでした。それでも、マイケル氏と、同じく情報部員として鳥取に来た部下のフランク・ウィルソン氏の写真は初めて見るもので、鳥取県の現代史にとって貴重な資料です。

(写真2)お父様の話をするスクリーチ先生(右から2番目)

(写真3)スクリーチ先生によるお父様の遺品の説明

(写真4)アルバムの写真を考察する参加者

例会では、まず、前回質問があったことに関しての調査結果として、軍政部レポートに記載された連合国民財産の記述に誤りがあることや、源泉徴収制度の始まりについての説明がありました。

軍政部活動報告書の解読では、昭和24年5月分のうち、「生活援護」「児童福祉」「災害救助」などの項目を解読しました。

(写真5)前回の宿題の説明

児童福祉週間(5月5日~5月11日)に関連して紹介された新聞記事の下に、ずらりと病院の広告が並んでいるのは、眼病のトラホームなどが流行っていた当時の世相を反映して興味深いという感想が会員からありました。

日本軍が解体されまだ自衛隊が無かった時代に、自治体や集落を実働部隊として組織された災害救助対策協議会については、多くの関心を呼びました。火災に関する新聞記事の中に、3年後の1952年に発生する鳥取大火への警鐘とも捉えられる文章があって、災害についても考えさせられる例会でした。

(写真6)解読の様子

次回は、11月15日(土)午後1時30分から、やまびこ館で開催します。占領期の鳥取を学ぶ会ではどなたでも大歓迎です。ぜひご参加ください。

公文書館 2025/11/04

in 県史編さん室,講座などのイベント

2025年10月30日

9月20日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、やまびこ館で、令和7年5回目の9月例会を開催しました。

まず、前回質問があったことに関しての調査結果の説明がありました。

戦時中に日本が没収した連合国財産の返還について、1948年10月時点で県内に当該財産が5件あり、その中の鳥取市東町の会衆派宣教師住宅は、軍政部の宿舎用に改修しているので引き続き使用したいという鳥取軍政部の書類が残っているとのことです。

(写真1)説明に聞き入る参加者の皆さん

軍政部活動報告書の解読では、昭和24年5月分に入り、「日本の行政」「政党活動」「衛生行政活動」「獣医学関連」などの項目を解読しました。

今回の大きな話題は戦後の税制改革とそれに伴う混乱でした。澤田調査委員からは、所得税の更正決定を不服とする納税者が米子税務署に対して民事訴訟を起こしたことについて、国の政策に影響を及ぼす可能性のある裁判が鳥取県で進行していることを鳥取軍政部が注視しているとの説明がありました。

会員からは、皆生にかつてあった県営競馬場に行った思い出や、種痘がとても痛かったこと、ネズミやハエがたくさんいた終戦直後の衛生環境やその獲り方など、さまざまな実体験が語られ、とても面白い内容でした。

(写真2)新聞記事の紹介

(写真3)当時の実体験を話し合う様子

今回は、神戸から大学院生の方の参加がありました。当時を知る会員の生々しい話には新鮮な驚きがあったようです。占領期の鳥取を学ぶ会には、どなたでも参加いただけます。当日飛込みも大歓迎ですので、興味を持たれた方はぜひお越しください。

(写真4)皆生競馬場の跡を地図で確認

公文書館 2025/10/30

in 刊行物,県史編さん室,講座などのイベント

2025年9月5日

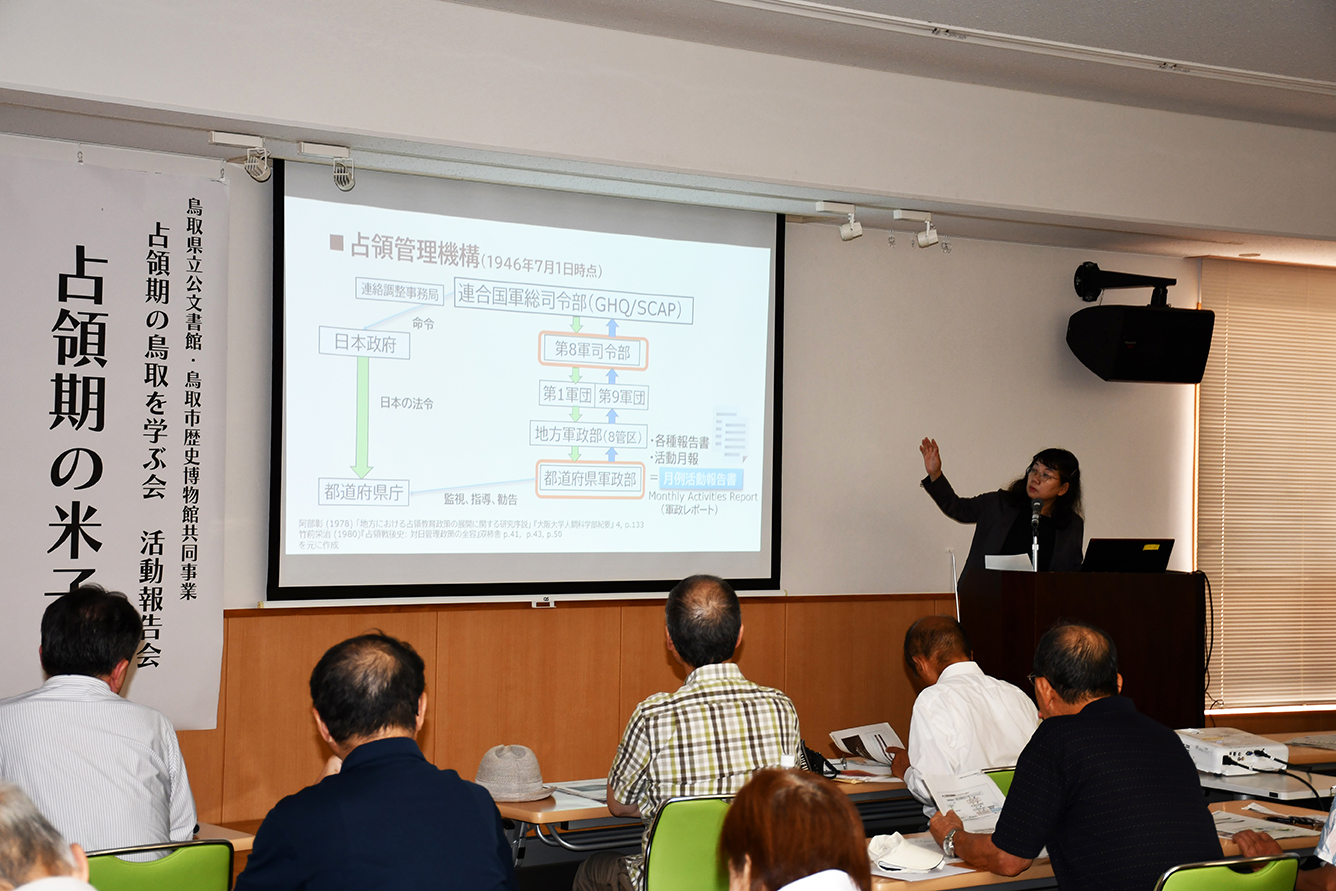

令和7年8月24日(日)、占領期の鳥取を学ぶ会 活動報告会「占領期の米子」を米子市立図書館多目的研修室にて開催しました。

今回の報告会は、会を主催している本館と鳥取市歴史博物館だけでなく、米子市・一般財団法人米子市文化財団に御協力いただき、米子市美術館の展示「戦後80年未来へ伝える昭和の戦争」の最終日に合わせての開催です。

これまでは1年に2回、活動報告会を鳥取市で行ってきましたが、鳥取県西部では今回が初の活動報告会となります。残暑厳しい中、89名もの方に参加いただき、会場は満員でした。

報告会では、5名の会員が「占領期の米子」をテーマに発表を行いました。

最初に翻訳者の澤田晶子さんが「軍政部月例活動報告書(軍政レポート)の翻訳とは」と題し、報告書の紹介と、翻訳の難しさや楽しさについて報告しました。日々進化するAIでも、文脈に沿った訳語の選択や資料調査などでは人間にはまだ及ばないというお話には、少しうれしくなりました。

(写真1)「軍政部月例活動報告書(軍政レポート)の翻訳とは」澤田晶子さん

2番目は鳥取地域史研究会の西村芳将さんが「米子にやってきた占領軍」の題で、占領期の写真や新聞記事をたくさん映写しながら解説しました。昔の米子を知る方からは懐かしさで声があがり、当時を知らない方には新鮮な驚きがあったようでした。

(写真2)「米子にやってきた占領軍」西村芳将さん

3番目は神戸大学大学院教授の長志珠絵さんです。「鳥取軍政レポートの中の米子」と題して、これまで解読した資料の中で米子がどのように登場するかのお話がありました。物資輸送や工業など山陰の鉄道の要であった米子ならではの話題のほか、鳥取県では占領軍の不法行為についても報告が行われているなど興味深い指摘がありました。

(写真3)「鳥取軍政レポートの中の米子」長 志珠絵さん

4番目は日本英語教育史学会の森悟さんが「戦争の爪痕―美保基地の場合―」の題で、市内に今も残る掩体壕(飛行機を敵の空襲から守るための格納施設)や魚雷の保管施設を紹介しました。建設に主に動員された朝鮮半島出身者の戦後の厳しい暮らしについての聞き取り調査の内容が、とても印象に残りました。

(写真4)「戦争の爪痕 -美保基地の場合-」森 悟さん

最後は米子市歴史館運営委員の岩佐武彦さんが「占領期の米子と学校」について発表しました。占領期を丸々小学生として過ごされた実体験に基づき、時折ユーモアを交えてのお話には、会場からも笑いが起こってとても楽しいものでした。

(写真5)「占領期の米子と学校」岩佐武彦さん

参加者のみなさんからは、「また米子で開催してほしい」「鳥取の月例会にも参加してみたい」など好評をいただきました。御自身の占領期の体験談を報告会が始まる前にお話しいただいた方や、アンケートに記入していただいた方もおられ、占領期の鳥取を学ぶ会としてもとても有意義な活動報告会になりました。

次回の月例会は、9月20日(土)午後1時30分から鳥取市歴史博物館で開催します。会費無料、申込み不要です。どなたでも、英語が苦手な方でも大歓迎です。興味を持たれた方はぜひ一度お気軽に御参加ください。

公文書館 2025/09/05

in 県史編さん室,講座などのイベント

2025年7月25日

7月12日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、鳥取市歴史博物館(やまびこ館)で、令和7年度4回目の7月例会を開催しました。

まず、前回質問があったことに関しての調査結果の説明がありました。

賠償工場(軍需工場などの設備を戦争被害国に移転して賠償とするもの)についての説明は多岐にわたりました。また、前月の解読に出てきた坑内支柱の図そのものが出てきた時には「あっ(こういうものだったのか)」と声が上がりました。

軍政部活動報告書の解読では、「学校視察」「社会教育」「徴税」「情報伝達手段」などの項目を解読し、昭和24年3月分が終わりました。

澤田調査委員からは、新制中学校の設立時に貯金運動や小学校の間借りなどさまざまな苦労があったこと、アメリカのライフ社が開発して日本全国を回ったピクチュラマという幻の巨大スライド映写機などについての説明がありました。

鳥取市歴史博物館の横山学芸員からは、「納税一路」という看板が林立する鳥取市内の当時の新聞記事に掲載される写真が示されました。当時の醇風小学校の校長先生の回顧録が回覧され、小学校長会議に出席した「進駐軍の女将校」に対して、「膝下指導」(綴り方指導などで行われてきた伝統的な個別指導形式)の重要性を強く訴えたことが書かれていました。占領期の鳥取の有様が生々しく感じられる内容でした。

来月の鳥取の占領期を学ぶ会の例会はお休みです。

かわりに、戦後80年を記念して、8月24日(日)午後2時から米子市立図書館多目的研修室で、「占領期の米子」と題する活動報告会を開催します。みなさんぜひお越しください。

公文書館 2025/07/25

in 県史編さん室,講座などのイベント

2025年7月7日

6月21日(土)午後1時30分から4時過ぎまで、鳥取市歴史博物館で、令和7年度3回目の6月例会を開催しました。

最初に、新しく着任した長本次郎館長からあいさつがありました。

(写真1)鳥取市歴史博物館の長本次郎新館長の就任挨拶

続いて、会員のみなさんから執筆した書籍や論文の紹介がありました。占領期の調査研究以外にも、みなさんさまざまなテーマで研究を続けておられて、頭が下がります。

軍政部活動報告書の解読では、昭和24年3月分の後半に進み、「鉱業」「作物供出」「漁業」「輸出入」などの項目を解読しました。

澤田調査委員からは、この月からは貿易に関する新聞記事が急に増えることと、オオサンショウウオやヘチマなどが貿易品の候補にあげられていること、鉄道の冷蔵車の歴史などが説明されました。会員からは、蒸気機関車の黒い車列に1輌だけ白い冷蔵車が混じっていたのを実際に見たという興味深い思い出話がありました。

(写真2)澤田調査委員の説明の様子

鳥取市歴史博物館の横山学芸員からは、短期間だけ採掘が行われた浦富炭鉱を探索にいった時の様子が画像で紹介されました。このように、英文の解読だけでなく、報告書に登場する現地を調べに行ったり、当時を知る人から話を聞いたりするのも、占領期の鳥取を学ぶ会の重要な活動内容です。

(写真3)解読の様子

(写真4)新聞解説の様子

公文書館 2025/07/07

in 県史活用担当,講座などのイベント

2025年6月27日

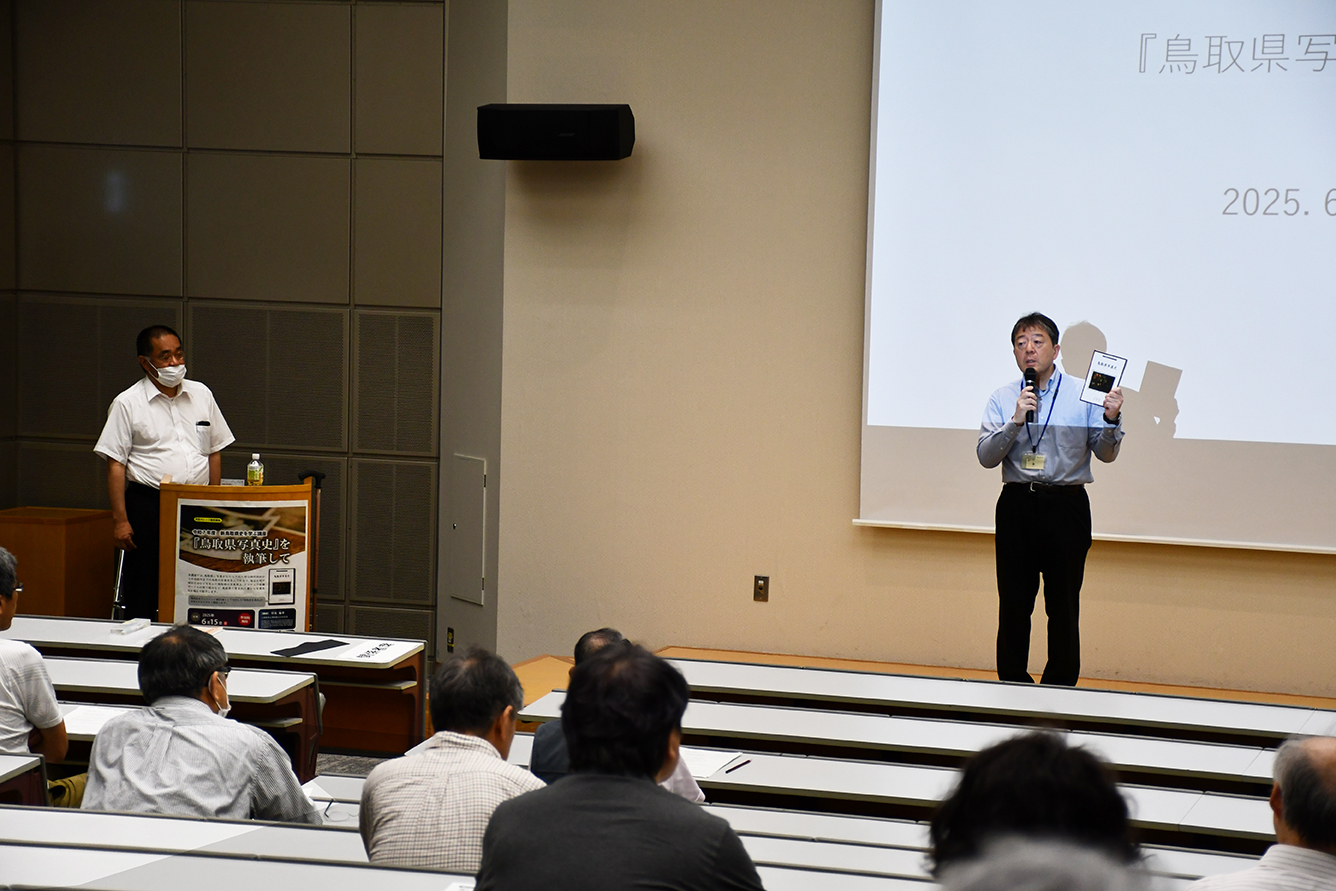

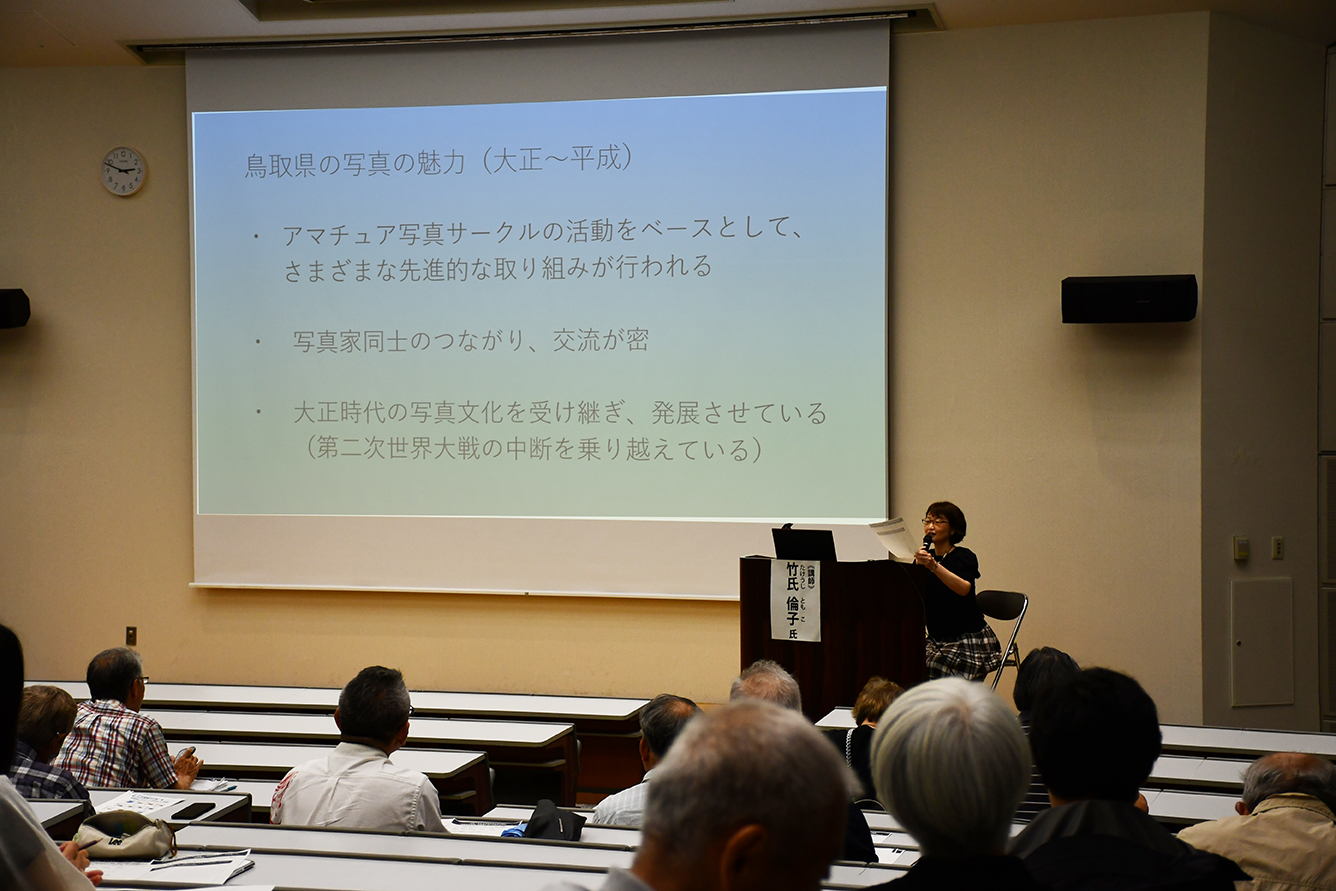

新鳥取県史を学ぶ講座「『鳥取県写真史』を執筆して」を、令和7年6月15日(日)にとりぎん文化会館で開催しました。講師は『鳥取県写真史』(鳥取県史ブックレット25)の著者、竹氏倫子(たけうじともこ)さんです。

会場周辺が多くのイベントで混雑する中、58名の参加者が熱心に講演に聴き入りました。

植田正治や塩谷定好などの鳥取県が生んだ著名な写真家の技や鑑賞ポイントにとどまらず、鳥取の写真界に大きな貢献をした金居商店の新発見資料から、県内小中学生の作品づくりにまで話題が及び、鳥取県の写真の歴史の広さと深さを感じさせるお話しでした。

講演終盤にはすべての質問に丁寧にお答えいただいただけでなく、遅くまで会場に残って多くの方と会話を交わされ、聴講者のみなさんも大満足の講演会でした。竹氏様、ありがとうございました。

(写真1)公文書館長の挨拶とブックレット第25巻の紹介の様子

(写真2)わかりやすい解説が好評でした

(写真3)ブックレット見本を並べて紹介しました。

講演終了後には、ブックレットを多数お買い上げいただきました。

公文書館 2025/06/27

in 県史編さん室,講座などのイベント